Abb. 1: Sind Geschlechter nur ein Spektrum? Aus der Zeichentrickserie “Disenchantment“

Auf dieser Seite erschienen mehrere Beiträge, die sich mit der Frage der Existenz der Geschlechter befassen. Das Ergebnis zeigte sich dabei ganz eindeutig: biologische Geschlechter sind real, weil sie sich durch die Produktion haploider Keimzellen definieren. Weil Sex biologisch der Fortpflanzung dient, bei der sich zwei Keimzellen (Spermium und Ei) miteinander verschmelzen, kann es nicht mehr als zwei biologische Geschlechter geben.

Bezogen auf die restlichen Merkmale gibt es nun aber ein gewisses Kontinuum. So sind zwar Männer durchschnittlich größer als Frauen, doch sind die Überschneidungen sehr groß, sodass es schwer fällt nur anhand der Körpergröße zu bestimmten, ob man männlich oder weiblich ist. Selbiges gilt, wie wir gezeigt haben, auch für das Gehirn und die kognitiven Leistungen. Die Überschneidungen sind so groß und so individuell, dass man an der Gehirnanatomie keine Geschlechter ausmachen kann.

Natürlich sind mit der Keimzellenproduktion die entsprechenden Organe geschlechtsspezifisch angelegt: Der Spermienproduzent verfügt über einen Hoden als “Produktionsstätte” sowie die entsprechenden “Transportwege” (Penis mit Samenleiter). Entsprechendes gilt für die Eizellenproduzentin (Ovarien, Uterus, Vagina). Hier ist die Korrelation eindeutig: Ein Hoden produziert keine Eizellen und Ovarien keine Spermien. Es gibt aber, wie wir gesehen haben, das Phänomen der Intersexualität, welches 1% der Geburten betrifft. Hierbei werden die primären Geschlechtsorgane nicht “typisch” (im Sinne der Mehrheit) ausgebildet, was die Einstufung in eindeutig männlich oder weiblich erschwert.

Verbunden mit diesen primären Geschlechtsmerkmalen sind die sekundären Geschlechtsmerkmale (Körperbehaarung, Brustentwicklung, Milchdrüsengewebe etc.). Hier sind aber bei vielen Merkmalen ebenfalls große Überschneidungen zu finden (z. B. Körperbehaarung). Dies ist nicht verwunderlich, da es sich hierbei um “sekundäre” Konsequenzen der Keimzellenproduktion handelt. Zur Produktion von Spermien ist Testosteron notwendig, welches den Nebeneffekt hat, dass die Körperbehaarung dichter werden kann. Weil aber der Tesosteronspiegel Schwankungen unterliegt und auch Frauen Testosteron produzieren, variiert die Körperbehaarung. Inwiefern Körperbehaarung und andere sekundäre Geschlechtsmerkmale bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, sodass gewisse Merkmale in eine bestimmte Richtung selektiert werden, ist eine prinzipiell andere Frage. Doch wenn man sich gewisse “Schönheitsideale” verschiedener Kulturen und historischer Epochen anschaut (z. B. Fülligkeit und Körperbehaarung bei Frauen), zeigt sich, wie stark diese von gesellschaftlichen Normen geprägt sind.

Noch komplexer wird es bei gesellschaftlichen Geschlechterrollen. Was heute als weiblich gilt, war früher ein typisches Männlichkeitssymbol. Das beste Beispiel ist die Farbe Rosa. Heute als typisch weiblich, dass selbst Mädchenspielsachen quietsch rosa sind, war es noch bis vor gar nicht langer Zeit ein Männlichkeitssymbol.

Aus diesen Tatsachen lässt sich angeblich ein gewisses Spektrum oder Kontinuum feststellen. Gehen wir von den Geschlechterrollen aus, so gibt es nicht “den” Mann und “die” Frau. So wichtig Geschlechterrollen und -identitäten für unser tägliches Leben sind, so wenig haben sie mit dem biologischen Geschlecht (sex) zu tun. Daher sind zwar ggf. Korrelationen zwischen sex und gender zu erwarten, doch sie stellen kein Ursache-Wirkung-Prinzip dar.

Das biologische Geschlecht ist klar definiert (und beinhaltet in dieser Kategorisierung nicht nur den Menschen, sondern alle sich sexuell fortpflanzenden Lebewesen). Dieses ist klar definiert, erfüllt eine klare, eng begrenzte Funktion und ist klar erkennbar (selbst ein Mirkopenis oder eine verlängerte Klitoris sind bei genauer Betrachtung als eben solche erkennbar). Jene 1% Intersexuellen sind nicht in dieser Kategorie einzuordnen und sind auch kein drittes Geschlecht, wie wir festgestellt haben. Eine “Zwangseinordnung” der Intersexuellen in männlich oder weiblich wird von Intersexuellenverbänden abgelehnt, genauso wie eine Erziehung als “drittes Geschlecht” (was per definition auch nicht möglich ist, da kein dritter Keimzellentyp gebildet wird).

Da aber queer-Theoretiker nun überall solche fließenden Übergänge finden wollen, bleibt die Frage offen, ob dann Geschlechter überhaupt eine sinnvolle Kategorie sind? Haben wir bei den Geschlechtern ein sogenanntes Paradoxon des Haufens, auch Sorites-Paradoxon genannt? Sind Geschlechter ein “Spektrum”?

„Sorites“-Paradoxien beziehen ihren Namen vom griechischen Wort soros (Haufen), da das ursprüngliche Rätsel am Beispiel eines Sandhaufens formuliert worden ist. Die Frage die sich dann z. B. stellt ist: wenn 999 Sandkörner kein Haufen sind, warum sollten es dann 1001 Körner sein.

Allgemein formuliert:

X ist ein Extrem und Y das andere.

Es gibt aber keine definierte Grenze zwischen X und Y.

Folgerichtig gibt es keinen Unterschied zwischen X und Y.

Das mag vielleicht für einen Haufen Sand aus 999 oder 1001 Körnern gelten, doch trifft es auf biologische Geschlechter zu? Es gibt doch die Intersexuellen, sodass das Kontinuum unendlich ist und daher die biologischen Geschlechter willkürlich sind und sie daher nicht existieren. Fügt man noch gewisse sekundäre Geschlechtsmerkmale und die Geschlechterrollen hinzu, so verschwinde der Unterschied noch mehr.

Das Problem an dieser Argumentation ist nicht nur, dass die inhaltlich falsch ist, sondern sie argumentiert nur quantitativ und nicht qualitativ.

Die Argumentation ist inhaltlich falsch, da bei der Definition biologischer Geschlechter Geschlechterrollen keine Rolle spielen. Eine Frau kriegt ihren Eisprung nicht, wenn sie bügelt und ein Mann ejakuliert ebenso nicht, wenn er an seinem Auto rumschraubt. Wir lassen bei diesen Beispielen gewisse Fetische und andere Vorlieben mal weg ;-). Das Argument ist hierbei, dass die Keimzellenproduktion nicht mit der Rolle in der Gesellschaft korreliert (oder besser: korrelieren kann und soll). Und hier haben wir somit auch einen qualitativen Unterschied, der sich nicht durch bloßes Abzählen von Merkmalen herleiten lässt. Geschlechter definieren sich durch ihre Keimzellenproduktion und das ist ein klar umgrenzter und definierter qualitativer Unterschied. Folgerichtig haben wir hier keine Paradoxie des Haufens, da ich durch zufügen einer Eizelle in den Körper des Mannes diesen nicht verweibliche. Nun gibt es natürlich die Intersexuellen. Doch, abgesehen davon, dass Intersexuelle nur 1% aller Menschen darstellen und diese Gruppe somit kaum ins Gewicht fällt, steht die Existenz von “Übergangsformen” nicht im Widerspruch zu den klar definierten Extremen. Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind nämlich nicht nur in ihrer Momentaufnahme zu sehen, sondern in ihrer Entwicklung. Da bei uns die Geschlechtsanlagen zwittrig angelegt sind, kann es durch entsprechende Änderungen in der Embryonalentwicklung zu “Fehlbildungen” in der Geschlechtsentwicklung kommen und Intersexualität entstehen. Aber Intersexualität selbst ist klar definiert durch die Tatsache, dass sich intersexuelle Menschen nicht klar in männlich oder weiblich einteilen lassen. Wir haben es hier also weniger mit einem Kontinuum zu tun, als vielmehr mit einer neuen Kategorie, die sich u. a. qualitativ dadurch unterscheidet weder männlich noch weiblich zu sein.

Der Sprung von der Quantität zur Qualität zeigt, dass es nicht ausreicht sich nur die einzelnen Teilschritte anzuschauen, weil man das Gesamtsystem in Betracht ziehen muss. Anders ausgedrückt: Nur weil ein einzelner Schritt keinen offensichtlichen Unterschied aufzeigt, wird dieser durch das Hinzufügen weiterer Schritte erkennbarer. Die Natur ist voll solcher Qualitätssprünge und man sollte nicht auf den Trugschluss kommen etwas als “unwahr” oder “sozial konstruiert” zu bezeichnen, nur weil eine Definition nicht so präzise ist, wie man sie gerne haben möchte. Denn eine Unklarheit einer Behauptung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie ungültig ist. Der Trugschluss ist das Argument, dass zwei Zustände oder Bedingungen nicht als getrennt betrachtet werden können (oder gar nicht existieren), da zwischen ihnen ein Kontinuum von Zuständen besteht.

Existieren keine glatzköpfigen Menschen, nur weil wir nicht die exakte Anzahl der fehlenden Haare angeben können, die jemanden glatzköpfig machen? Existieren keine Berge nur weil wir die Anzahl der Körner nicht angeben können, die einen Berg zum Berg erheben lassen? Existieren keine verschiedenen Sprachen, nur weil einzelne Sprachen ähnliche Vokabeln und Grammatiken nutzen?

Die Liste ließe sich ins endlose weiterführen und belegt, dass nur weil ein Kontinuum existiert es nicht automatisch heißt, dass die Endpunkte keine reale Grundlage haben.

Grundsätzlich müssen Quantität und Qualität als getrennte Eigenschaften betrachtet werden. Wenn ich z. B. die Anzahl der Haare auf der Kopfhaut zähle, dann beschreibe ich einen Zustand quantitativ, da gibt es Sortalität, Äquidistanz von Einheiten usw. Während, wenn ich etwas qualitativ betrachte, der Gegenstand durch klar voneinander abgegrenzte Eigenschaften bestimme, die eben die Eigenschaften der Quantität gar nicht erfüllen können. “Glatzköpfigkeit” definiert sich somit nicht über die Anzahl der Haare auf den Kopf, also ob ich mit 99.999 Haaren glatzköpfig bin oder mit nur einem Haar, sondern stellt eine neue Beschreibung dar, welche sich durch das Auftreten von kahlen Stellen bemerkbar macht. Das hängt natürlich mit der Gesamtmenge der Haare zusammen, aber um eine Glatze zu erkennen, brauche ich nicht die Haare zu zählen. Quantität und Qualität hängen also miteinander zusammen. Ich habe aber eine völlig andere Art der Beschreibung (eben qualitativ), als wenn ich nur Haare zählen würde. Daran ändert auch der Zusammenhang zwischen der Zahl der Haare und dem Grad der Glatzköpfigkeit nichts. Ob ich mit 90.000 oder 99.999 Kopfhaaren (von insgesamt 100.000) glatzköpfig bin, ist irrelevant, denn entscheidend ist, ob man bei mir klahle Stellen entdeckt.

Allgemein ausgedrückt: wenn ich sage X ist kleiner als Y, so argumentiere ich quantitativ. Sage ich hingegen X ist klein und y groß, so argumentiere ich qualitativ.

Deswegen ist auch das Soritis Paradoxon schlichtweg ein Kategorienfehler, denn wir bestimmen den Haufen nicht durch die Anzahl seiner Sandkörner sondern in qualitativer Hinsicht, in dem wir Ebene und Höhe, meinetwegen auch Berg qualitativ voneinander abgrenzen, und nicht quantitativ.

Je nach Untersuchungsobjekt ist das Kontinuum mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. So ist das Kontinuum bei Männer- und Frauenhirnen besonders groß, sodass die Endpunkte “typisches Männerhirn”, “typisches Frauenhirn” eher die Ausnahme sind als die Regel (nach JOEL et al. 2015 sind, je nach Datensatz 0-8%, der Gehirne typisch Mann bzw. typisch Frau), sodass diese Einteilung tatsächlich fragwürdig erscheint.

Doch Geschlechter definieren sich nicht über ihre Gehirne, sondern über ihre Keimzellenproduktion und daher sind Geschlechter qualitativ genau definiert und voneinander unterscheidbar. Da gibt es kein Kontinuum, kein Spektrum etc., weil Intersexualität eben in diese Definition auch nicht hineinfällt. Will man aber, um der Argumentation willen, an dem Kontinuum der Geschlechtlichkeit festhalten, so ist der Übergangsbereich mit unter 1% vernachlässigbar. Übrigens sind auch unfruchtbare Männer und Frauen, kein “Kontinuum”, wie wir in Teil vier dargelegt haben, sondern klar männlich oder weiblich.

Geschlechter sind somit eine Realität und kein Spektrum.

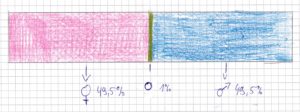

Abb. 2: Das wirkliche Geschlechterspektrum. Intersexuelle stellen hierbei aber keinen “Übergang” dar, sondern sind als eigene Kategorie zu betrachten und daher farblich anders markiert.

Eine weitere biologische Kategorie, deren Realität häufig in Frage gestellt wird, ist die der biologischen Art. Dies behandeln wir aber in einem anderen Beitrag.