zu Teil 7:

Einführendes zum Gehirn

Als Gehirn wird bei Wirbeltieren und einigen Wirbellosen der im Kopf gelegene Teil des Zentralen Nervensystems (ZNS) bezeichnet (als weiterer Bestandteil des zentralen Nervensystems der Wirbeltiere gilt das Rückenmark). Unser Gehirn verarbeitet Sinneswahrnehmungen und koordiniert das Verhalten. Die Länge aller Nervenbahnen zusammengenommen beträgt ungefähr 5,8 Millionen Kilometer (145-fache des Erdumfangs). Das Volumen des Gehirns beträgt bei erwachsenen Männern durchschnittlich 1,27 Liter, bei Frauen 1,13 Liter; das Hirngewicht erwachsener Männer beträgt ungefähr 1400 g, bei gleichgroßen Frauen ist es 100 g leichter (ALLEN, DAMASIO & GRABOWSKI 2002, RUSHTON 1992).

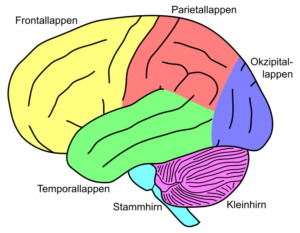

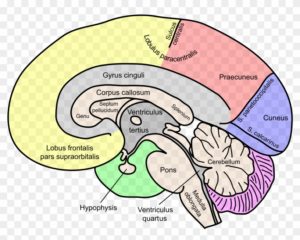

Einteilung des Gehirns bei Menschen (Quelle)

Vereinfachend lässt sich das Gehirn nach in Großhirn (Telencephalon) mit Hirnrinde (Cortex), Kleinhirn (Cerebellum, Metencephalon), Zwischenhirn (Diencephalon), welches unter anderem die Hypophyse und den Thalamus beinhaltet und Hirnstamm (Truncus cerebri) mit Mittelhirn (Mesencephalon) und Nachhirn (Myelencephalon) eingeteilt.

Das Großhirn –besteht aus 2 Hemisphären, welche durch das Corpus Callosum (Balken) miteinander verbunden sind. Die Oberfläche des Großhirns ist die Großhirnrinde, oder auch cerebraler Cortex genannt. Die Großhirnrinde ist die größte Struktur des menschlichen Gehirns (ausgebreitet etwa so groß wie die Titelseite einer Tageszeitung) und wird in Rindenfelder unterteilt. Die Großhirnrinde besteht aus 16 Milliarden Nervenzellen und etwa 2-4 mm dick. Unter der Rinde verlaufen die Nervenfasern. Die Neuronen sind bei lebenden Gehirnen rosa, färben sich aber nach dem Tod grau, man spricht daher von grauer Substanz. Die Nervenfasern bezeichnet man entsprechend ihrer Farbe als weiße Substanz. Die Rindenfelder sind eingeteilt in den Frontallappen (Stirnseite des Kopfes), den Parietallappen (am Scheitel des Kopfes), den Temporallappen (an des Seiten des Kopfes) und den Occipitallappen (im hinteren Bereich des Kopfes, vgl. Abb. 1).

Der Frontallappen ist das oberste Kontrollzentrum für situationsbezogenes Handeln sowie die Verarbeitung emotionaler Prozesse. Er empfängt die verarbeiteten sensorischen Signale, verknüpft sie mit Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen und initiiert auf dieser Basis Handlungen.

Der Parietallappen ist an der Körperwahrnehmung (Wahrnehmung von Druck, Temperatur, Vibration, Oberflächenbeschaffenheit) sowie dem räumlichen Denken beteiligt.

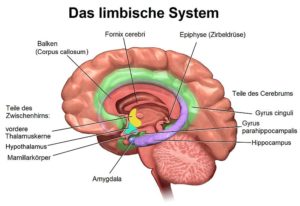

Der Temporallappen ist mit dem auditorischen Kortex für das Hörvermögen verantwortlich und beinhaltet zudem den Hippocampus. Dieser ist mit dafür verantwortlich, wie Fakten und autobiografische Ereignisse mittel- bis langfristig im Gedächtnis gespeichert werden. An der Spitze des Hippocampus befindet sich die Amygdala, welche Informationen emotional bewertet und damit ebenfalls mit dafür verantwortlich ist, welche Informationen langfristig gespeichert werden.

Der Occipitallappen beinhaltet das primäre und sekundäre Sehzentrum und erlaubt es somit, die Welt zu betrachten und zu erkennen.

Das Kleinhirn – oder Cerebellum – befindet sich leicht unterhalb des Großhirns und ist insbesondere an den Prozessen für Gleichgewicht, Bewegung und Koordination beteiligt. Damit ist es besonders bei Lernprozessen mit motorischen Reaktionen wichtig.

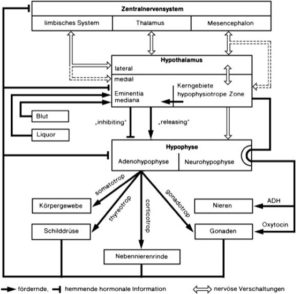

Das Zwischenhirn – Diencephalon – besteht aus dem Thalamus, Hypothalamus, Subthalamus und Epithalamus. Der Thalamus erhält sensorische Informationen vom peripheren Nervensystem und leitet diese an das Großhirn weiter. Er ist damit eine Schnittestelle, in der die sensorischen Informationen des Gehirns zusammenlaufen. Der Hypothalamus steuert zahlreiche körperliche und psychische Vorgänge und bildet zusammen mit der Hypophyse das Bindeglied zwischen Hormon- und Nervensystem.

Der Hirnstamm – Truncus cerebri – befindet sich an der Basis des Gehirns und besteht aus Mittelhirn, Brücke und Nachhirn, welches auch den Übergang zum Rückenmark bildet. Der Hirnstamm steuert die automatisch bzw. reflexartig ablaufenden Vorgänge (Herzschlag, Atmung, Regulierung der Körpertemperatur, Schluck- und Hustenreflex) des menschlichen Körpers.

Abb. 1: die Großhirnrinde des Menschen mit Kleinhirn und Stammhirn

Gedankenlesen?

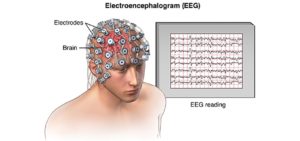

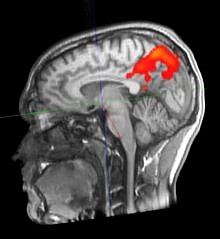

Dass irgendwelche Esoterik-Damen und Orakel durch das Schauen in eine Glaskugel oder unsere Handflächen meinen die Zukunft vorhersagen zu können, das bestreitet jeder logisch und vernünftig denkende Mensch (hoffe ich). Aber wie sieht es denn mit unseren Neurowissenschaftlern aus? Können die wenigstens unsere Gedanken lesen? Das mag vielleicht banal klingen, aber mehrere Massenmeiden stellen die Behauptung auf. Das PM-Magazin titelt 2013: “Ich weiß was du denkst – die Kunst des Gedankenlesens hat sich vom Zirkusspektakel zum Topthema der Hirnforschung entwickelt.” Das Handelsblatt 2011 hatte schon Zukunftsvisionen: “Gehirnscan – Fortschritte beim Gedankenlesen” (zitiert in BECK 2014: S. 15). Um Gehirne bei der Arbeit zu beobachten (Aufgabe des Gehirns ist übrigens das Denken und das tun Gehirne immer, auch wenn wir manches als Schwachsinn bezeichnen – unsere Nervenzellen sind immer aktiv) nutzt man komplexe Messgeräte – und verfahren, so die Magnetresonanztomographie (MRT) und Elektroenzephalographie (EEG). Bei einem EEG werden einem mehrere Elektroden auf den Kopf platziert und die elektrischen Felder der Nervenzellen im Gehirn gemessen (Abb. 2). Da sich in unserem Gehirn 80 Milliarden (80.000.000.000) Nervenzellen befinden, ist das erzeugte Feld stark genug, um es von außen durch die Schädeldecke hindurch messen kann (ich hatte mal für eine Untersuchung in der Uni so ein EEG gemacht, es ist harmlos, macht aber die Frisur kaputt). Der Vorteil dieser Messungen der Hirnströme ist, dass die Forscher “live” dabei sind, wenn die Nervenzellen ihre Impulse aussenden. Das EEG findet z. B. Anwendung bei Epilepsie, Schlaffunktionen, Koma oder auch bei der Messung allgemeiner Hirnaktivität. Jedoch ist eine genauere Lokalisation der Erzeugung dieser Ströme nicht bzw. nur sehr ungenau bestimmbar. Will man untersuchen, welche Gehirnregionen bei bestimmten Reizen oder Gedanken besonders beansprucht werden, so nutzt man die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), umgangssprachlich spricht man von “Hirnscans”. Ohne auf die komplizierten Rechenvorgänge einer fMRT eingehen zu wollen, müssen wir an dieser Stelle nur eines Wissen: Es handelt sich um ein bildgebendes Verfahren, welche es möglich macht Durchblutungsänderungen von Hirnarealen sichtbar zu machen. Werden gewisse Hirnareale stärker beansprucht, müssen sie mehr durchblutet werden, um eine Sauerstoffversorgung der Zellen zu gewährleisten. Stärker durchblutete Areale werden in einer bildlichen Darstellung farblich hervorgehoben. Daraus ist übrigens nicht zu schließen, dass die nicht farblich markierten Bereiche nicht aktiv sind, sie sind nur weniger aktiv als die farblich hervorgehobene Hirnregion. Außerdem können die besten Hirnscans nicht die wahren Gedankenvorgänge im Gehirn aufzeichnen, man kann nur feststellen, wo im Gehirn aktiv etwas passiert, was man aber genau denkt (ob es nun eine rote Blume oder eine blaue Blume ist), kann man nicht feststellen. Das hat auch nicht zuletzt damit zu tun, dass unsere Gedanken (bzw. die Nervenimpulse) viel schneller ablaufen, als eine fMRT diese aufzeichnen kann, man misst halt nur Durchblutungsmuster. Damit ist auch das Messverfahren als solches indirekt: man misst nicht den Gedanken als solches, sondern eine stärkere Durchblutung.

Der Science-Journalist Greg Miller vergleicht das ausspionieren von Neuronen mit dem Kalten Krieg: “Das Benutzen von fMRT zum Ausspionieren von Neuronen ist vergleichbar mit der Benutzung von Satelliten aus dem Kalten Krieg, um damit Menschen auszuspionieren: man kann nur großflächige Aktivität sichtbar machen.” (MILLER 2008)

Damit ist nichts weiter gemeint, als die Tatsache, dass die Neuronen so schnell arbeiten (innerhalb weniger Sekunden können Millionen von Neuronen jeweils hunderttausende von Nervenimpulsen generieren), dass wir nicht in der Lage sind, den gesamten Prozess mit einem fMRT sichtbar zu machen, sondern nur einen Bruchteil. Dies schränkt aber auch die Interpretationsmöglichkeiten stark ein.

Wer also behauptet, Neurowissenschaftler können ihre Gedanken lesen – und leider gibt es nicht wenige Markenfuzzies, die das behaupten; es gibt sogar ein Neuromarketing – so ist diese Aussage deutlich übertrieben. Hirnforscher messen die Aktivität des Gehirns, vom Wissen über den Gedankeninhalt sind sie meilenweit entfernt.

Abb. 2: links EEG, recht fMRT-Aufnahme

Rattenhirn = Menschenhirn?

Das meiste, was wir über Gehirne und Hormone wissen, wissen aus Tierversuchen. Sie liefern uns wertvolle Grunderkenntnisse, wie die Neurophysiologie funktioniert. Doch sollte man vorsichtig damit sein Ergebnisse direkt von z. B. einem Rattenhirn auf ein Menschenhirn zu übertragen. Denn neben vielen natürlichen Gemeinsamkeiten gibt es auch bedeutende Unterschiede. HINES (2004, S. 82) hebt hervor, dass ein Penis ein Penis ist und sowohl bei männlichen Ratten wie auch bei Männern dieselbe Funktion hat. Ein Nagerhirn lässt sich jedoch schon alleine wegen der Relation der Gehirngröße zur Körpermasse, sowie der Hirnrinde nicht mit dem menschlichen Gehirn vergleichen. Auch haben die Hirnregionen unterschiedliche und beim Menschen auch komplexere Aufgaben und Strukturen (JORDAN-YOUNG 2010, S. 48)

WALLEN (2005) geht davon sogar aus, dass die Daten von Hormonstudien, die man aus Ratten gewonnen hat, wenig darüber Auskunft geben, was tatsächlich beim Menschen vor sich geht. So gibt es Unterschiede wann, wo und wie die Hormone bei Menschen und Ratten wirken. Das gilt übrigens nicht nur für Ratten, sondern natürlich auch für andere Versuchstiere. Anders als bei Tieren sind Hormone bei Menschen weniger relevant für die Determination des Verhaltens aufgrund unserer komplexen Gehirne, wodurch man bei Übertragungen der Ergebnisse von Tierversuchen auf menschliches Verhalten sehr vorsichtig sein sollte (HALPERN 2012, S. 183).

RIPPON (2010) kommentiert in ihrem Vortrag “Sexing the Brain”, dass wenn man sich für das geschlechtsspezifische Verhalten von Fruchtfliegen, Zebrafischen oder Mäusen interessiert, sind die zu bewerkstelligenden Experimente eindeutig. Bei Fragen, die sich auf das Verhalten von Menschen konzentrieren, wird die Sache jedoch komplizierter. Um dies zu vereinfachen werden dass die Ergebnisse, die man bei Zebrafischen gefunden hat direkt auf den Menschen übertragen. Das sind laut RIPPON (2010) typische “brain blooper” (Hirnpatzer), da solche Ergebnisse nicht direkt übertragbar sind.

Die plastische, also anpassungsfähige, Funktionsweise des Gehirns hat auch der sowjetische Physiologe Iwan Pawlow erkannt. Die meisten dürfte dieser Name vertraut sein, wenn es um das Thema Konditionierung geht. Doch seine Studien und Erkenntnisse reichen wesentlich weiter. Pawlow hatte sich mit den Funktionen des Gehirns auseinandergesetzt. Er entwickelte die Theorie der drei Systeme der höheren Nerventätigkeit: die unbedingten und bedingten Reflexe, die bei Menschen und allen anderen Tierarten vorkommen und das Signalsystem der Sprache, welches nur dem Menschen eigen ist.

“Der Begriff Reflex bezeichnet eine wissenschaftliche Vorstellung, der zufolge ein bestimmter Reiz von außen oder aus dem inneren Organsystem des Tieres eine bestimmte Wirkung an einem Nervenrezeptor (Augen, Nasen, Ohren, Haut, Schleimdrüse etc.) hervorruft. Diese Wirkung wird dann in einen nervalen Prozess umgewandelt, d. h. in eine Nervenerregung. Die Erregung wird entlang bestimmter Nervenfasern zum zentralen Nervensystem weitergeleitet, wo schon vorher bestehende Verbindungen genutzt oder neue hergestellt werden.” (WELLS 1989, S. 72)

“Die Großhirnrinde beinhaltet demgegenüber den Apparat für die ständige Anpassung an täglich wechselnde Umweltbedingungen. Das kortikale Signalsystem ist selbst ständig in einem Fließzustand, der dem der weniger beständigen Umweltbedingungen entspricht. Das tägliche Leben erfordert sehr fein verzweigte und spezialisierte Wechselbeziehungen zwischen dem Tier und seiner Umwelt. Die Signalfunktion der Hemisphären macht es möglich, dass eine Vielzahl natürlicher Reize vorübergehend die relativ kleine Anzahl grundlegender Stimuli ersetzt, die entscheidend für die angeborenen Reflexe sind. Einzig durch diese Signaltätigkeit der Großhirnhemisphären wird eine genau abgestimmte und empfindliche, aber dennoch sich ständig ändernde Anpassung des Organismus an die Umwelt erzielt.” (WELLS 1989, S. 74)

“‘Reflexe und Instinkte sind also gleichermaßen natürliche Reaktionen des Organismus auf bestimmte Reize; daher ist es auch nicht nötig, sie durch unterschiedliche Bezeichnungen voneinander zu scheiden. Der Begriff Reflex ist vorzuziehen, da er von Anfang an in streng wissenschaftlichen Sinne verwendet worden ist.’ Die sogenannten Instinkte sind nach Pawlow angeborene Reflexketten.” (zitiert in Wells 1989, S. 92)

Die verschiedenen Signalsysteme arbeiten streng zusammen:

“Von Geburt an werden die angeborenen Reflexe von Tier und Mensch gleichermaßen untrennbar mit erworbenen und zeitweiligen Signalen verflochten. Nach Pawlow stehen als das erste und zweite System nicht nur in enger Beziehung zueinander, sondern sie sind voneinander abhängig. Jede Äußerung eines ‘Instinkts’ – oder jede Reflexkette – bewirkt gleichzeitig eine noch engere Verflechtung mit den sensorischen Signalen. Das Ergebnis des engen Zusammenwirkens des angeborenen und erworbenen Systems der höheren Nerventätigkeit ist eine Verschmelzung von ‘Instinkten’ und sensorischen Signalen zu verschmolzenen Reflexen. Durch Wiederholung werden diese verschmolzenen Reflexe zu Systemen verknüpft und damit zu dem, was Pawlow als dynamische Stereotype bezeichnete – oder was auf Ebene der Beschreibung als Verhaltensmuster oder Gewohnheit bekannt ist.” (WELLS 1989, S. 106)

Das klingt im ersten Moment etwas komplex, ist aber im Grunde genommen recht einfach und wird in jedem Biologie-Schulbuch zitiert: Pawlows Konditionierung vom Hund. Wird einem Hund ein unbedingter Reiz (Futter) präsentiert, zeigt dieser einen angeborenen (unbedingten) Reiz (Speichelfluss). Auf das Läuten eines indifferenten, neutralen reiz (Läuten einer Glocke) kam es zu keiner Reaktion. Kombiniert man beide Reize (Unbedingt: Futter, indifferent: Glocke), reagiert der Hund mit Speichelfluss. Nach mehrmaligem Wiederholen dieser Reizpräsentation, reagiert der Hund schon auf das Glockenläuten mit Speichelfluss. Diese Reaktion nennt Pawlow bedingten Reflex. Entscheidend ist hier, dass ein vorher neutraler Reiz eine Reaktion hervorruft, die vorher nur durch einen unbedingten Reiz ausgelöst wurde. Diese Kombination von unbedingten und bedingten Reizen wie Reflexen ist nach Pawlow grundlegend für das Verhalten von Tieren, aber auch Menschen. Auch wir haben diese angeborenen, unbedingten Reflexe, z. B. Speichelreflex, Knie-Sehnen-Reflex, Greifreflex usw. usf. Und auch diese unbedingten Reflexe werden bei uns verknüpft mit dem Lernen aus Erfahrung. Aber das menschliche Verhalten erschöpft sich nicht nur auf diese zwei Signalsysteme. Pawlow und seine Schule (Bykow, Lruija, Wygotski, Anochin, Leontijew etc.) erkannten, dass es bei Menschen noch ein weiteres Signalsystem gibt: das Signalsystem der Sprache.

“Als Signale gleichen Wörter einerseits allen anderen bedingten Reizen. Sie unterliegen den allgemeinen Gesetzen der Ausbildung und der Löschung bedingter Reflexe und der Erhöhung ihrer Spezifität (…) Andererseits unterscheiden sich die Wörter jedoch qualitativ von allen anderen bedingten Reizen. Der Unterschied besteht in ihrer Abstraktheit. (…) Im Vergleich zu der ungeheureren Flexibilität der Reaktionen aber, die dem Menschen durch das Sprachsystem zur Verfügung stehen, sind die bedingten Reflexe auf sensorische Reize bei Tieren und Säuglingen relativ grob und primitiv. Das wird vollends deutlich, wenn wir uns klar machen, dass das menschliche Denken vor allem in Selbstkommunikation mittels der Sprache besteht und dass die Arbeit und Produktion, Landwirtschaft und Technik, ebenso wie Wissenschaft und Kunst von der Existenz der Sprache oder des Signalwegs der Wörter abhängen. In Begriffen der historischen Entwicklung heißt das, dass sich das System der bedingten Reflexe der Sprache in und durch und mit dem gesellschaftlichen Leben und der Arbeit, der Produktion, der Landwirtschaft, der Kunst und Wissenschaft entwickelt hat, so dass das dritte System gleichzeitig sowohl das Produkt dieser menschlichen Tätigkeit als auch eine Bedingung ihrer Entwicklung ist.” (WELLS 1989, S. 108 – 109)

“Auf dieser Weise kann der Mensch denken, bevor er handelt, d. h. er kann mittels logisch bestimmter Wortassoziationen stellvertretend verschiedene Handlungsabläufe verfolgen und erst handeln, wenn er den geeignetsten ausgewählt hat. Gezieltes Handeln dieser Art ist nur dem Menschen möglich, da es den Denkprozess voraussetzt, der wiederrum abhängt von der höheren Nerventätigkeit des Sprachsystems und der sensorischen Systeme.” (WELLS 1989, S. 113)

Die Erkenntnisse von Pawlow und seiner Schüle liefern Hinweise darauf, warum unsere Gehirne so plastisch sind (siehe Kapitel Gehirn und Umwelt) und weshalb es schwer ist, von tierischen Hirnvorgängen auf menschliche zu schließen. Als Menschen sind wir soziale Wesen in der Lage uns gegenseitig und unser Umfeld zu beeinflussen, unsere Tätigkeit wird geformt über unsere Sprache, die qualitativ höherwertiger ist als jede Kommunikation im Tierreich, inklusive der Menschenaffen. Wir wissen z. B., dass Menschenaffen hoch intelligent sind: sie können Werkzeuge gebrauchen, bauen sich Schlafnester, sie sind emotional und man kann ihnen sogar unter menschlicher Obhut die Zeichensprache wie auch den Umgang mit Feuer beibringen. So erstaunlich diese Leistungen auch sein mögen, müssen jedoch zwei Aspekte mit einbezogen werden:

- Hat der Affe kein Plan vom “Werkzeug” im Kopf. Er ist intelligent genug einen Stein zu sehen und damit eine Nuss zu knacken. Aber das tut er nur, wenn er das Bedürfnis hat, eine Nuss zu essen. Nie ist ein Affe auf die Idee gekommen den Stein (oder ein anderes Werkzeug) “effizienter” zu bearbeiten, wie einen Faustkeil oder diesen wenigstens mitzunehmen. Er nimmt irgendeinen Stein, wenn er das Bedürfnis hat eine Nuss zu essen. Aber kein Affe steht morgens auf und plant im Voraus Nüsse und Steine zu sammeln, wenn er gerade mit der fellpflege beschäftigt ist, weil dies der Affe nur tut, wenn er das unmittelbare Bedürfnis verspürt, wenn er Nüsse sieht. Findet der Affe nun aber in der Nähe keinen Stein oder einen Stock, um die Nuss zu knacken, wird er sich auch nicht auf die Suxche nach einem machen, erst nicht einen produzieren. Weiterhin fehlt dem Affen die Abstraktion des Begriffes Werkzeug (oder Nuss), der bei Menschen mittels der Sprache vermittelt wird (Menschenaffen sind übrigens weder genetisch, noch anatomisch in der Lage zu sprechen). Und genau das bestimmt den qualitativen Unterschied zwischen dem “Arbeitstier” Mensch und dem nicht arbeitenden Affen, weil erster nicht nur seine unmittelbaren Bedürfnisse befriedigt, die ihn gerade jetzt Triggern, sondern schon in die Zukunft plant (auch ein Plan des Werkzeuges in seinem Kopf hat), obwohl er nicht mal sicher sein kann den nächsten Tag zu erleben.

- Menschenaffen kann man sicherlich – in gewissen Grenzen – einige komplexe Dinge beibringen, wie Zeichensprache. Doch der entscheidende Punkt ist, dass dies der Affe nur unter Obhut des Menschen erlernt. Bisher ist nicht bekannt, dass ein Schimpanse, Bonobo oder Gorilla irgendwo im afrikanischen Urwald auf die Idee kam, Werkzeuge herzustellen (statt nur zu benutzen), schon gar die Zeichensprache zu lernen oder mit dem Feuer umzugehen.

Diese Aspekte machen die Einzigartigkeit des Menschen aus (und das ist damit gemeint, wenn Friedrich Engels die Bedeutung der Arbeit für die Menschwerdung des Affen hervorhebt).

Gehirn und Umwelt

Ein bahnbrechender Durchbruch zum Verständnis über unser Gehirn gehört die Erkenntnis, dass unser Gehirn plastisch und anpassungsfähig ist, also auf Umweltveränderungen reagiert. Was heißt das konkret? BECK (2014) fasst zusammen:

“Die Funktion des Gehirns bedingt das Verhalten. So entstehen soziale Strukturen, die wieder auf das Gehirn zurückwirken. Das Gehirn ist so plastisch, dass es sich im Laufe der Zeit in diesen Strukturen besser zurechtfindet. Seine Architektur passt sich der Umwelt an. Durch diese ständige Rückkopplung zwischen Gehirn und Umwelt ist der Aufbau des Gehirns gleichzeitig Abbild der Umgebung und Grund für unser Verhalten.” (BECK 2014, S. 91-92)

Wie anpassungsfähig Gehirne sind zeigt sich auch in einer Studie von JOEL (2011, 2012) dass Umweltfaktoren wie pränataler und postnataler Stress, Drogen, Erziehung oder der Verlust der Mutter mit dem Gehirn in komplexer Weise interagieren. Und um die Dinge zu verkomplizieren interagieren die unterschiedlichen Bereiche des Gehirns mit Hormonen, Genen und Umweltfaktoren auf unterschiedliche Weise (MCCARTHY et al 2015, JOEL 2011, 2012).

Es ist bekannt, dass Lernerfahrungen wie Taxifahren, Tanzen, Jonglieren und sogar Tetris spielen sowohl die Struktur wie auch die Funktionen im Gehirn ändern (MAY 2011, SHORS 2016). WRAGA et al. (2006) demonstrierten, dass bei Durchführung von Untersuchungen zur räumlichen Orientierung sich bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen, je nachdem ob man behauptet, dass Männer besser oder schlechter bei solchen Aufgaben sind, sich nicht nur die Testergebnisse, sondern auch die Aktivitätsmuster im Gehirn ändern. Bei anderen Studien wurde auch eine Assoziation zwischen objektiv gemessenem sozioökonomischem Status und Gehirnstruktur gezeigt (HACKMAN & FARAH 2009). Aber auch der wahrgenommene sozio-ökonomische Status, oder wo man sich in einer gesellschaftlichen Hackordnung befindet, kann die Struktur des Gehirns beeinflussen, unabhängig von anderen möglichen Variablen wie ethnischer Zugehörigkeit oder psychischer Gesundheit. (GIANAROS et al. 2007). Es ist mittlerweile auch bekannt, dass Umwelteinflusse auch unser Hormonsystem beeinflussen, die wiederrum auf das Gehirn und unser Verhalten zurückwirken (VAN ANDERS & WATSON 2006, VAN ANDERS 2013). Steroide und andere Hormone gelten dabei als Mediatoren der Verhaltensplastizität, was Tieren ermöglicht auf bestimmte Umwelteinwirkungen kurz- wie längerfristig zu reagieren (OLIVEIRA 2009). Hormone wie Testosteron und Rezeptoren (Moleküle, an die Hormone binden) werden vom Verhalten und sozialer Umgebung moduliert. Beispielsweise reduziert Vaterschaft den Testosteronspiegel (GETTLER et al. 2011). GREENOUGH, BLACK & WALLACE (1987) belegen, dass eine reiche, abwechslungsreiche Umwelt zum Wachstum von Neuronen und Neuer Synapsen führt. MASCIE-TAYLOR (1993) dokumentiert folgende Variablen, die unser Gehirn beeinflussen können: unsere häusliche Umgebung, Komplikationen bei der Geburt, Rauchen während der Schwangerschaft, Beruf, Familie, Schule, geographische Region in der man aufwächst, Kurzsichtigkeit, Ernährung und Anreicherung von Blei. Die Liste von umweltvariablen ist quasi unendlich. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben, haben z. B. häufig ein geringeres Geburtsgewicht und haben später Probleme bei der räumlichen Orientierung, auch wenn längst nicht alle (BROOKS-GUNN et al. 1992). Musikalisches Lernen hat ebenfalls einen Einfluss darauf, dass sich im Gehirn funktionelle Änderungen entwickeln (HERDENER et al. 2010).

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass unser Gehirn sehr plastisch und anpassungsfähig ist, zeigt die Entwicklung unserer synaptischen Verbindungen, also der Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen. Denn diese synaptischen Verbindungen werden immer wieder abgebaut, als auch erneuert. Wir lassen dies BECK (2014) kommentieren:

“[m]indestens genauso wichtig [wie der Aufbau neuer Nervenverbindungen – Internet-Evoluzzer] ist der Abbau von Verbindungen,. Erst wenn ein Netzwerk die nötige Plastizität bekommt, die Fähigkeiten sich neuen Reizen und Informationen dynamisch anzupassen, kann es auch neue Dinge lernen. Je mehr Möglichkeiten es gibt, wie sich das Netzwerk verändern und seine Architektur optimieren kann, desto besser und effizienter wird die Informationsverarbeitung sein. (…) Gerade in den ersten Lebensjahren wird von dem Absterben (…) reger Gebrauch gemacht. Es ist übrigens der Grund dafür, weshalb wir uns nicht an unsere Geburt erinnern können: Zu diesem Zeitpunkt ist das Gehirn übermäßig plastisch und wirft Unmengen an überschüssigen Synapsen und Nervenzellen weg, da bleiben die Erinnerungen auf der Strecke. Erst mal muss das Gehirn die grundlegenden Vorschaltungen ausbilden und behält daher lieber Denkmuster (also Verfahren, um überhaupt mal richtig zu denken) als konkrete Erinnerungen.” (BECK 2014, S. 124)

Merken Sie sich diese Aussage von Beck, wenn sie bei KUTSCHERA (2018, S. 233) lesen, dass die hirnanatomischen und kognitiven Unterschiede bei den Geschlechtern schon bereits im Kleinkindalter festgelegt seien, also biologisch und nicht kulturell determiniert seien.

Zitieren wir weiter BECK (2014, S. 80 – 81):

“Dass Nervenzellen absterben und nicht permanent ersetzt werden, ist unverzichtbar, damit das Gehirn prinzipiell funktioniert! Denn das Allerwichtigste im Gehirn überhaupt ist seine Struktur, die Architektur seiner Vernetzungen. In dieser Vernetzung sind alle Informationen gespeichert, unsere Erinnerungen und Gedanken, genauso wie die Fähigkeit, Sinneswahrnehmung zu verarbeiten oder Bewegungsimpulse zu erzeugen. Dieses Muster der Verknüpfungen muss stabil sein, denn es ist der kostbarste Schatz unseres Denkorgans. Interessanterweise bilden sich die Feinheiten dieser Architektur ohne konkreten Bauplan aus: Sie passen sich im Laufe des Lebens an. Natürlich, die grobe Struktur eines Hippocampus oder des Kleinhirns ist festgelegt, doch entscheidend sind die individuellen Verknüpfungen der Nervenzellen – und diese sind flexibel und dynamisch. (…) Dass die Architektur des Nervenzell-Netzwerks bestimmt, wie das Gehirn funktioniert, hat einen Rahmenvorteil: Es ist robust. Denn es verlässt sich nicht auf die Funktion von einigen wichtigen Nervenzellen (die es natürlich zweifelsfrei gibt, man denke nur an die Bewegungs-Kontroll-Neuronen, die bei Parkinson absterben), sondern auf die Power des ganzen Netzwerks. Das Internet ist ja auch nicht so einfach abzuschalten. Wenn ein wichtiger Server ausfällt, werden die Informationen eben über den nächsten weitergeleitet.“

Am entscheidendsten ist natürlich die Kindheitsentwicklung für die Gehirnentwicklung, da die Anzahl (nicht aber unbedingt die Struktur) der Synapsen vom 2. Bis 10. Lebensjahr relativ konstant bleibt (HALPERN 2012, S. 225). Das heißt natürlich nicht, dass das Gehirn sich im Alter nicht verändert, aber die Dynamik nimmt relativ ab. Übrigens: Mit dem 5. Lebensjahr hat das Gehirn etwa 95% der Masse eines Erwachsenen erreicht, was die großen Kinderköpfe erklärt (HALPERN 2012, S. 225). Mit dem Alter baut sich die Gehirnmasse ab. Mit etwa 70 Jahren reduziert sich das Hirnvolumen um etwa 6% (HALPERN 2012, S. 227). Es zeigte sich, dass die Alterung im Gehirn bei den Geschlechtern unterschiedlich verläuft, wobei Männerhirne schneller altern als weibliche. Dies hat u. a. auch mit den Hormonrezeptoren zu tun, die im Gehirn unterschiedlich verteilt sind. Östrogene scheinen der Alterung entgegenzuwirken (vgl. GUR et a. 1991). Aber auch hier ist eine gewisse Vorsicht geboten: Lebensumstände können einen großen Teil dazu beitragen, wie das Gehirn altert und die Unterschiede im Alterungsprozess bei den Geschlechtern sind minimal (vgl. FJELL, WALHOVD & FENNEMA-NOTESTINE 2009, FJELL et al. 2009).

Weiterhin ist anzumerken, dass die Entwicklung der Genitalien bei Menschen wesentlich früher abgeschlossen ist, als die Gehirnentwicklung. Unser Gehirn ist bei der Geburt ziemlich unterentwickelt (anders würde der großer Kinderkopf nicht durch den Geburtskanal passen).

Nicht nur bei uns Menschen ist das Gehirn anpassungsfähig: Bei einer Studie an Ratten entdeckt man, dass es bei bestimmten Hirnregionen geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Form der Dendriten der Nervenzellen gibt, wenn die Tiere stressfrei du friedlich gehalten werden. Dendriten sind jene Bereiche einer Nervenzellen, die die Informationen anderer Nervenzellen aufnehmen. Zwischen beiden Nervenzellen befindet sich der synaptische Spalt, bei dem Neurotransmitter ausgeschüttet werden, sodass die Informationsweiterleitung von einer Zelle zur nächsten übertragen wird. Werden aber die Tiere 15 Minuten unter Stress gesetzt, sehen die Dendriten der männlichen Tiere aus, wie jene der ungestressten Weibchen. Die Dendriten gestresster Weibchen ähneln dann den Dendriten ungestresster Männchen. Stress kehr also die typischen Geschlechtsunterschiede des Gehirns einfach um (SHORS et al. 2001). Es wird aber noch komplizierter. Der selbe Umweltfaktor kann für einige Gehirn-Charakteristika einen Geschlechtsunterschied bewirken, aber den gegenteiligen Einfluss, oder gar keinen, auf andere. Am unteren Ende derselben Hirnregion, die SHORS et al. (2001) untersuchten gibt es unter stressfreien Bedingungen keine Geschlechtsunterschiede bei den Dendriten. Leiden die Tiere aber unter Stress, gibt es bei Weibchen keine Veränderungen, wohl aber bei Männchen. Hier geht es nur um einen simplen Umweltfaktor. Nun stelle man sich vor, dass mehrere tausend solcher Faktoren auf das Gehirn einwirken.

Basierend auf den Erkenntnissen Pawlows und seiner Schüler, wurde in Bezug zur Plastizität der menschlichen Psyche die sogenannte Tätigkeitstheorie ausgearbeitet. Wichtige Vertreter dieser Theorie sind Alexei Nikolajewitsch Leontjew, Lew Semjonowitsch Wygotski und Alexander Romanowitsch Lurija. Außerhalb der Sowjetunion ist diese Theorie auch als “Kulturhistorische Theorie” bekannt und hat ihre entsprechenden Vertreter, z. B. Jean Piaget. Nach der Tätigkeitstheorie ist das Verhältnis von Mensch und Umwelt ein gesellschaftliches, gekennzeichnet durch die Entwicklung kultureller Werkzeuge und Zeichen. Hauptaussage der Tätigkeitstheorie war, dass nicht die äußere Tätigkeit des Menschen von seinem Bewusstsein abhänge, sondern dass sich das menschliche Bewusstsein andersherum erst durch die gegenständliche Tätigkeit des Menschen in der Welt bilde. Grundannahme der Tätigkeitstheorie ist, dass die menschliche Psyche entsteht und sich stets weiterentwickelt. Sie kann dabei aber nur verstanden werden im Kontext mit bedeutungsvollen, zielorientierten und soziologisch relevanten Interaktionen zwischen Menschen und ihrer materialisierten Umgebung. Aus diesem Grund wurde die Tätigkeit als zentrale Kategorie psychologischer Forschung angenommen. In Zusammenhang mit ihrer psychologischen Arbeit interessierten sich Wygotski, Lurija und Leontjew ab den späten 1920er Jahren zunehmend für Neurologie.

Zusatz-Info:

Es besteht das Gerücht, dass Wygotskis Theorien in der Sowjetunion der 1930er Jahre unter Stalins Führung repressiert wurden, u. a. wegen des 1936 erlassenen Dekrets zur Pädologie, welches u. a. psychologische Tests an Kinder verbat. Jedoch steht in diesem Dekret weder etwas über Wygotskis Theorien, noch seiner Anhänger und das Dekret verurteilt die Auffassung einiger Pädologen, dass sie das Schicks von Kindern aufgrund nicht ändernder biologischer und sozialer Faktoren festlegen. Aber genau das tat die Tätigkeitstheorie von Wygotski, Leontjew und Lurija eben nicht! Es gab sicherlich wissenschaftliche Auseinandersetzungen der verschiedenen Schulen, aber die hat man in jedem Land. Die Pädologie als Wissenschaft, sowie die Lehren von Wygotski wurden aber nicht verboten, denn gerade die Funktion der Sprache und der Arbeit, ein Konzept von Wygotski zur höheren Nerventätigkeit bei Menschen, wurde aktiv erforscht. Zwei Studien belegen dies: FRASIER & YASNITSKY (2015), die zwar zeigen, dass zwischen 1934-1956 die Werke Wygostkis immer seltener publiziert wurden, gleichzeitig aber andere Theoretiker seiner Schule offen praktizierten, sowie eine Publikation der marxistisch-leninistischen Zeitschrift LALKLAR, welche eine Verbindung des Marxismus-Leninismus (inklusive Stalin) mit den Theorien Wygotskis nachweist. Sie erklären ein mögliches Ausbleiben der Publikationen Wygotskis mit dem Aufkommen einiger dogmatischer Richtungen in der Sprachwissenschaft der Schule des Linguisten Marr, welcher von Stalin kritisiert wurde (vgl. Fußnote 19

Es kann ein dieser Stelle kein vertiefter Einblick in die Erkenntnisse und Theorien der Pawlow-Schule und der Tätigkeitstheorie gemacht werden. Interessierten Lesern empfehle ich neben dem LALKLAR-Beitrag zu Wygotski , das Buch “One is not born a personality” von LEVITIN (2009), “Basic Instinct” von Mark S. BLUMBERG (2005) und Harry W. WELLS (1989): “Sigmund Freud – Kritik auf Grundlage der Erkenntnisse Iwan P. Pawlows, sowie das Freidenker Heft Nr. 3. 2018 “Menschenbild – Marxistische Persönlichkeitstheorie: Individuum und Gesellschaft”. Natürlich schadet es nicht, Pawlow, Wygotski, Leontjew und Lurija im Original zu lesen.

Festzuhalten ist hier: Aufgrund der Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, wird sein Gehirn, seine Psyche maßgeblich von der Gesellschaft geformt. Um es aber vorwegzunehmen, da Leute wie CAHILL (2014) vorwerfen, dass solche Theorien über die Plastizität des Gehirns als eine moderne Variante der widerlegten Tabula-rasa-Idee, also der Annahme, das menschliche Gehirn sei wie ein unbeschriebenes Blatt und durch Erfahrungen beliebig veränderbar, sei sofort betont:

Ich bin Gegner des Behaviorismus (zu denen fälschlicherweise Pawlow gezählt wird), des Soziologisierens und der Abtrennung des Menschen von der Natur. Wir sind das Produkt biologischer Evolution und der Arbeit. Gerade die Erkenntnisse von Iwan Pawlow und der Tätigkeitstheorie belegen, dass die angeborenen, unbedingten Reflexe eine wichtige Grundlage für die psychologische Entwicklung des Menschen sind. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Gegner des Biologisierens der menschlichen Psyche. Nicht aus politischen Gründen, sondern weil sie wissenschaftlich falsch ist, wie obige Beispiele gezeigt haben und es untere noch tun werden. Unsere Natur ist die Kultur und diese wirkt in einem besonderen Maße auf uns zurück.

Dies entspricht auch den biopsychologischen Hypothesen, die HALPERN (2012, S. 14 ff) vertritt. Die biopsychologische Hypothese basiert auf der Idee, dass einige Unterschiede zwischen den Menschen sowohl biologisch als auch sozial sind und daher nicht in die eine oder andere Richtung klassifiziert werden können. Jedes Verhalten ist – Pawlows System der unbedingten und bedingten Reflexe entsprechend – ein Ergebnis der Interaktion zwischen Genen, Hormonen, Gehirn und Umwelt (FOX, LEVITT & NELSON 2010). Angenommen es bestehe ein natürlicher Unterschied in Bezug zur räumlichen Orientierung zwischen Männern und Frauen aufgrund des Testosteronspiegels. Aufgrund dieses Unterschiedes neigen Männer dazu ihre Fähigkeiten anders zu nutzen als Frauen. Aber die Gesellschaft kann dafür sorgen, dass sich diese zunächst kleinen Unterschiede in gesellschaftlich große verwandeln, da die Interessen für Männer mehr gefördert werden, als für Frauen.

Kurioserweise werden diese Erkenntnisse in den Massenmedien und vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen ignoriert. Es wird eine monokausale Kette zwischen Gehirn-Hormonen-Verhalten attestiert, ohne dabei zu berücksichtigen, dass wir hier nicht nur einen Sprung von der Quantität zur Qualität haben, sondern, dass Umwelt, Sozialleben und Lernen das Gehirn ebenso mit formen. Entsprechend haben nur wenige Neurostudien, die die Geschlechterunterschiede zwischen Männer- und Frauengehirnen untersuchten, mögliche Umwelteinflüsse in ihren Ergebnissen berücksichtigt (BISWAL et al. 2010, RIPPON et al. 2014, FINE et al. 2013).

Das Analyse-Problem

Viele Gehirnstudien haben nur sehr wenige Probanden, sodass sich schwer statistische Aussagen machen lassen. Dass die Zahl der Probanden so gering ist, hat auch mit der Aufwendigkeit der Versuche zu tun (fMRTs sind sehr aufwendig, zeit- und kostenintensiv). Abhängig von der Datengröße kann es natürlich zu erheblichen Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Hat man eine Studie von 10 Personen, mit z. B. 9 Männer und einer Frau, können die Ergebnisse der gemessenen Unterschiede recht groß ausfallen. Daher kommen auch teilweise so verschiedene Ergebnisse heraus (Probleme der Messmethoden kämen hinzu – leider scheint es bei den meisten Gehirn-Versuchen der Fall zu sein, dass man eben vor der Messung das Geschlecht der Personen weiß, was Einfluss auf das Ergebnis haben könnte). Je größer die Datenmenge aber wird, desto geringer fallen diese Unterschiede auf und verschwinden teilweise ganz. Hier spielen sogenannte Meta-Studien bzw. Meta-Analysen eine wichtige Rolle. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung von Primär-Untersuchungen zu Metadaten, die mit quantitativen und statistischen Mitteln arbeitet. Sie versucht frühere Forschungsarbeiten quantitativ bzw. statistisch zusammenzufassen und zu präsentieren. Wenn also diverse Einzelstudien zu einer Forschungsfrage (z. B. Unterschiede im Corpus Callosum) durchgeführt werden, fasst die Meta-Studie diese zusammen, um so ein allgemeineres Bild zu haben. Gerade in Bereichen, die kleine Stichproben haben und/oder große Unterschiede aufzeigen sind solche Metaanalysen zum Verständnis der Forschung unerlässlich. Neben der Vorteilen einer Metaanalyse gibt es natürlich, wie bei jeder statistischen Auswertung, Nachteile. Ein Problem ist, dass Metaanalysen nicht zwischen gut durchgeführten und minderwertigen Studien unterscheiden. Nicht jede Studie ist gut durchgeführt (z. B. zu wenige Probanden, schlechte statistische Auswertungen etc.; vgl. HALPERN 2012, S. 75 ff.). Weiterhin kann es zwar sein, dass Metaanalysen z. B. keine durchschnittliche Unterschiede bei Männern und Frauen finden, es aber z. B. einige “Ausreißer” gibt: beispielsweise zeigt sich das bei IQ-Tests: durchschnittlich gibt es bei Männern und Frauen keinen Unterschied, wobei der IQ bei Frauen gleichmäßiger verteilt ist, während bei Männern häufiger Extremwerte vorkommen (Idioten & besondere Schlauköpfe). Das heißt, dass sich innerhalb einer Gruppe die Unterschiede stärker sein können, als zwischen zwei Gruppen (vgl. BECK 2014, S. 87).

Es gibt aber ein weiteres Problem: Studien die keine Unterschiede finden werden viel seltener publiziert als Studien, die Unterschiede entdecken können. Angenommen, dass von 100 Studien 90 keine Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten finden, so werden diese nicht, bzw. nicht so einfach veröffentlicht. Das hat u. a. damit zu tun, dass wenn Studien Unterschiede finden wollen, es aber nicht tun, für die Publikation in Fachzeitschriften nicht interessant sind und so oft durch das “Peer Review” (also der Kontrolle durch andere Wissenschaftler, die sich die Publikation näher anschauen und nach Fehlern suchen) nicht kommen oder in kleineren, unbedeutenden Zeitschriften (die vielleicht keinem Peer Review unterliegen) veröffentlicht werden. Wissenschaftler, die aber für ihre Metaanalysen nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern suchen, ignorieren diese 90 und suchen nach den 10, die Unterschiede feststellen konnten (vgl. HALPERN 2012, S. 76, FINE 2010, S. 133-134). Die Psychologin Melissa Hines stellt z. B. klar, dass durch die Tatsache, dass es interessanter ist einen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu publizieren, als wenn kein Unterschied feststellbar ist (HINES 2004, S. 6). In der Tat wird das Geschlecht in vielen Untersuchungen routinemäßig nebenbei abgefragt, ohne konkrete Hypothese. “Wenn 20 Tests Geschlechterdifferenzen prüfen, wird einer davon sicher ein statistisch signifikantes Ergebnis liefern, auch ohne dass es einen Unterschied zwischen den Gruppen gibt” (FINE 2010).

Dennoch liefern Meta-Studien durchaus bessere Ergebnisse als nur Einzelstudien. BUTTON et al. (2013) konnten belegen, dass statistische Aussagen von Studien in den Neurowissenschaften sehr gering sind, was zur Überschätzung von Effektgrößen und zur geringen Reproduzierbarkeit der Ergebnisse führt.

Übrigens belegt die persönliche Erfahrung, dass Personen, die unbedingt die Unterschiede in den geistigen Fähigkeiten zwischen Geschlechtern (oder anderen Volksgruppen wie Nationalitäten oder sozialen Klassen) feststellen wollen auf Meta-Studien verzichten und stattdessen selektiv einzelne Studien zitieren. Auch Kutschera zitiert in seinem über 240 Einträge langem Literaturverzeichnis keine einzige Meta-Studie zu Unterschieden im Gehirn oder geistigen Leistungen zwischen den Geschlechtern (verweist lediglich nebenbei auf populärwissenschaftliche Literatur wie PINKER 2008 und MAYER 2015), dafür ist er interessanterweise bei 29 von 240 Einträgen Erstautor im Literaturverzeichnis, wovon aber fast alle über Botanik, allgemeine Evolutionsbiologie und Kreationismus handeln und somit wenig zur “Gender-Debatte” beitragen.

Desweiteren muss noch ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden: Mit Menschen kann man nicht dieselben Experimente wie mit Tieren machen. Über den Einfluss von Testosteron und anderen Hormonen auf die Gehirnentwicklung können wir männliche Ratten kastrieren und feststellen, dass ohne Testosteron sich die Genitalien entwickeln (sie entwickeln keinen Penis). Kastriert man weibliche Ratten bleiben die Geschlechtsorgane weiblich (u. a. durchgeführt von JOST 1970). Man kann Versuchstiere mit Hormonen behandeln, Hirnteile entfernen etc. daher wissen wir so viel wie das Hormon- und Nervensystem funktionieren. Doch solche kontrollierten Experimente können natürlich nicht bei Menschen durchgeführt werden. Wir können solche Experimente bei Menschen natürlich nicht machen, unsere Ergebnisse sind daher immer indirekt. Forschungen an Menschen kann nur indirekt erfolgen, ohne dass wir manipulierend eingreifen. Neben MRTs (die wie gesagt nur indirekte Ergebnisse erhöhter Hirnaktivität zeigen, aber nicht, was wir konkret denken bzw. wie das uns sonst beeinflusst), sind Postmortal-Studien (also Untersuchung an toten Personen), Umfragen, psychologische und ähnliche “harmlose” Tests oder Langzeitbeobachtungen. Das erfordert also sehr viel Vorsicht Ergebnisse, die man durch Befragungen oder psychologische Tests entsprechend zu interpretieren. Hier kommt aber hinzu, dass sehr viele Variablen mit einbezogen werden müssen, da man auch bei psychologischen Forschungen Menschen nicht komplett isoliert aufwachsen lassen kann (vgl. auch JORDAN-YOUNG 2010).

Wenn man übrigens bei Studien Unterschiede zwischen Männern und Frauen findet, heißt das nicht automatisch, dass man weiß, woher diese Unterschiede kommen und was diese bedeuten. Wir werden sehen, dass unsere Gehirne sehr plastisch sind – also auf Umweltreize reagieren und entsprechend veränderbar sind. Wenn wir also beispielsweise einen Unterschied erkennen: z. B. ist bekannt, dass Männer ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben als Frauen (übrigens wird dieser Unterschied durch “Lernen” minimiert), heißt das nicht automatisch, dass wir wissen woher diese Unterschiede (sind die Einfluss bedingt durch die Genetik oder durch die Umwelt?) kommen, ob diese veränderbar sind und ob dahinter überhaupt eine (evolutionäre) Bedeutung steckt. Weiterhin heißen tatsächliche Unterschiede nicht, dass die eine Gruppe besser ist als die andere. Unterschiede sind eben erst mal Unterschiede. Männer haben einen Penis, Frauen eine Vagina. Heißt das damit, dass ein Penis für die sexuelle Fortpflanzung besser ist als eine Vagina? Es leuchtet jedem ein, dass beides notwendig ist für die sexuelle Fortpflanzung bei Menschen, woraus keiner schlechter oder besser ist. Warum sollte es bei anderen tatsächlichen Unterschieden anders sein (vgl. HALPERN 2012, S. 4-5).

Folgerichtig stehen wir vor folgenden Problemen:

* MRTs und andere Methoden des “Hirnscans” zeigen wertvolle Informationen über die erhöhte Tätigkeit der Gehirne bei bestimmten Aufgaben. Sie haben aber das Problem, dass sie häufig sehr aufwendig sind und die Studienproben entsprechend klein. Daher können sie nicht immer allgemeingültige Aussagen liefern.

* Metaanalysen können hierbei hilfreich sein, doch haben sie zum einen das Problem, dass sie nicht immer zwischen “guten” und “schlechten” Studien unterscheiden können. Außerdem: Studien, die keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden, werden seltener publiziert und man kann diese nicht mit einbeziehen.

* Da wir aus ethischen Gründen nicht am Menschen herum pfuschen können, könnten wir Erkenntnisse über die menschliche Psyche nur indirekt messen: entweder über Tierversuche (die ebenfalls nicht direkt übertragbar sind, siehe nächsten Abschnitt) oder über nicht eingreifende Langzeitbeobachtungen.

* Tierversuche sind aber, trotz Ähnlichkeiten, nicht direkt auf Menschen übertragbar, da es auch, besonders im Gehirn, entscheidende Unterschiede gibt

* Wenn man Unterschiede entdeckt, heißt es noch lange nicht, dass man weiß woher diese Unterschiede kommen. Häufig sind Vorstellungen über die evolutionäre Bedeutung kognitiver Leistungen nur Interpretationen, über die wir gar nicht wissen können, ob sie diese Bedeutung haben. Zumal die evolutionäre Psychologie eben häufig “just-so-stories”, also Anekdoten als gegeben ansehen und unsere heutige (kapitalistische, anglo-amerikanische) Gesellschaft auf die Steinzeit übertragen (vgl. ROSE & ROSE 2001).

* Außerdem heißt es nicht, dass z. B. Frauen schlechter sind als Männer, nur weil man Unterschiede festgestellt hat.

Leider werden besonders in den Massenmedien die Ergebnisse der Neurowissenschaften für eine politische Agenda missbraucht werden. Dabei werden die hier angegebenen Probleme der wissenschaftlichen Methodik völlig ignoriert und daher Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Gehirn und kognitiver Leistungen ignoriert. FINE (2010) prägt den Begriff “Neurosexismus”, um den Missbrauch der Neurowissenschaften zur Rechtfertigung traditioneller Rollenbilder einen Namen zu geben. Mit einem cleveren Wortspiel bezeichnet sie den verantwortungslosen Umgang mit Ergebnissen der Neurobiologie als “brain scam” (deutsch: Hirnschwindel, abgeleitet von brain scans = Hirn-Scans). Unterstützer der These, dass Männer- und Frauenhirne völlig unterschiedlich sind (z. B. BARON-COHEN 2004, BRIZENDINE 2006, SAX 2005, KUTSCHERA 2018), zitieren gerne tatsächliche und angebliche Unterschiede zwischen Männer und Frauenhirnen ohne zu verstehen, dass der Sprung von Neuronen zum konkreten Verhalten ein sehr großer ist.

Wir werden uns jetzt mit einigen (angeblichen) Unterschieden in Bezug zum Gehirn bei Männern und Frauen befassen.

Hirnrinde

Wir haben schon in unserem historischen Abschnitt festgestellt, dass das Vermessen von Gehirnen eine intensiv durchgeführt Arbeit war. Das ist auch heute nicht anders, vor allem wenn es um den Unterschied zwischen Männer- und Frauenhirne geht. Tatsächlich lassen sich einige Unterschiede ausmachen:

Der präfrontale Cortex ist Teil des Frontallappens der Großhirnrinde (er befindet sich an der Stirnseite des Gehirns) Der präfrontale Cortex empfängt sensorische Signale und steht in korrelativem Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen. Der ventrale (untere) Bereich des präfrontalen Cortex besteht aus dem orbitofrontalen Cortex. Es befindet sich direkt über der Augenhöhle (Orbita). Dieser Bereich ist evolutionär relativ jung und wurde im Verlauf der menschlichen Evolution größer (u.a. bestätigt durch Schädelausgüssen von Neandertalern, Homo errectus und H. sapiens). Man nimmt an, daß der orbifrontale Cortex eine wichtige Rolle beim Korrigieren der Bewertung emotionaler Stimuli spielt, d.h. wichtig für erlernte Emotionen ist.

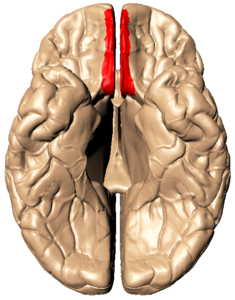

Eine Großhirnwindung im Ventralbereich des frontalen Cortext ist der Gyrus rectus, dessen Funktion nicht gänzlich geklärt ist (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: inferiore/caudale Ansicht des Gehirns, man betrachtet das Gehirn also von seiner unteren Seite. Rot markiert ist der Gyrus rectus

In zwei kleinen Studien zeigte sich dass dieser Bereich des ventralen Frontal-Cortex bei Frauen ein wenig größer ist, was mit der möglichen besseren Fähigkeit von Frauen zusammenhängen könnte soziale Interaktionen einzugehen. Dabei gab es zwischen den Geschlechtern keinen Unterschied im orbitofrontalen Cortex, aber der Gyrus rectus war bei Frauen proportional größer. Die Studie entdeckte auch eine Korrelation zwischen der Größe des Gyrus recuts mit einer größeren Identifikation mit weiblichen Charaktereigenschaften und einem besseren Abschneiden in Tests über soziale Kognitionen (WOOD, HEITMILLER, ANDREASEN & NOPOULOS 2008). In einer weiteren Studie mit 74 Jungen und Mädchen konnte die selbe Arbeitsgruppe jedoch belegen, dass es zwischen Jungen und Mädchen keine Unterschiede im orbitofrontalen Cortex gab, der Gyrus rectus hingegen bei Jungen größer war. Das war das genaue Gegenteil der vorherigen Studie. Die Größe des Gyrus rectus korrellierte dabei negativ mit dem Alter. Das heißt, bei den älteren Jungen war der Gyrus rectus verhältnismäßig kleiner als bei jüngeren, während sich bei Mädchen dieser Effekt nicht zeigte (WOOD, MURKO, NOPOULOS 2008). Dies hängt mit dem Gehirnwachstum zusammen, bei dem die “Graue Substanz” (der Bereich im Gehirn, der hauptsächlich aus den Nervenzellkörpern besteht, während die “Weiße Substanz” hauptsächlich aus den Leitungsbahnen – Axonen – der Nervenzellen bestehen) bis ins Teenageralter bei beiden Geschlechtern wächst und danach abbaut. Bei Frauen wird die Graue Substanz im Gyrus rectus jedoch nicht abgebaut, wohl aber bei Männern. Interessant an dieser Studie von WOOD, MURKO, NOPOULOS (2008) ist auch die Tatsache, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Gyrus rectus und selbsternannter/interpretierter Weiblichkeit (also weiblichen Charaktereigenschaften) gibt. Bei Erwachsenen fiel die Selbstbeurteilung so aus: assoziiert man sich mit “typisch weiblichen” Charaktereigenschaften, war der Gyrus rectus größer, bei Kindern hingegen war es genau umgekehrt: weibliche Eigenschaften korrelierten mit einem kleineren Gyrus rectus. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass “die Ursprünge des Zusammenhangs zwischen Sexualdimoprhismus und der Moprhologie des Gyrus rectus und der sozialen Kognition noch nicht aufgeklärt sind.“

Im 19. Jh. hatten Wissenschaftler den Sitz des Intellekts und abstrakten Denkens im Frontallappen behauptet. Untersuchungen an männlichen und weiblichen Hirnen hatten dabei gezeigt, dass die Frontallappen bei Männern größer und komplexer sind, während bei Frauen die Parietallappen (an der Scheitellregion) größer sind. Nachdem aber festgestellt wurde, dass die Parietallappen beim abstrakten Denken stärker beteiligt sind, wurden die Paritellappen auf einmal bei Männern mehr entwickelt (FINE 2010, S. 146).

Tatsächlich können Hirnareale auch ihre Aufgaben wechseln. Eine Studie von BIRD et al. (2004) fand hierzu einige nennenswerte Hinweise. Ein Patient erlitt großflächige Verletzungen des medialen präfrontalen Cortex nach einem Schlaganfall. Das Ausmaß der Schäden war so umfangreich, dass praktisch alle Hirnbereiche, die für das Erkennen von Gedanken anderer (mind reading) notwendig sind, betroffen waren. Interessanterweise war aber der Patient genau dazu in der Lage, konnte also zwischen glücklichen und traurigen Personen unterscheiden. BURACAS, FINE & BOYNTON (2005) fanden heraus, dass die V1 Region (primärer visueller Cortex) bei der Bewegungswahrnehmung stärker aktiviert wird, als die MT-Region (mediotemporaler Cortex, auch V5). Neurophysiologische Untersuchungen bei nichtmenschlichen Primaten ergaben aber, dass die MT-Region stärker aktiviert ist als die V1-Region.

Grundsätzlich ist auch nicht davon auszugehen, dass eine höhere Aktivität automatisch eine höhere psychologische Leistung vorliegt. Die Aktivitätsmuster können z. B. schwächer werden, wenn die Kompetenz der Leistungen steigt und sich weiterentwickeln (BLAKEMORE et al. 2007, BURNETT et al. 2009, HAIER et al. 1992). FRISTON & PRICE (2001, S. 275) bestätigen, dass sich zwar einzelne Hirnareale spezialisieren, diese aber dynamisch und kontextabhängig sind. Beispielsweise kann eine bestimmte Gruppe von Neuronen im temporalen Cortex zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowohl die Identität (Wessen Gesicht sehe ich?) wie auch den Gesichtsausdruck (Ist er traurig oder glücklich?) wahrnehmen. Was diese Neuronen machen hängt nämlich von den Informationen ab, die sie von “höher geschalteten” Neuronen erhalten.

Graue und Weiße Substanz

Man spricht von der Grauen Substanz, wenn man sich auf die Ansammlung von Nervenzellkörpern und ihrer synaptischen Verbindungen bezieht. Die Nervenleitbahnen (Axone) werden als Weiße Substanz bezeichnet. Grundsätzlich wird angenommen, dass Frauen eine dickere Schicht an grauer Substanz haben als Männer (vgl. z. B. LENROOT & GIEDD 2010). Berücksichtig man jedoch die Gesamtgröße des Gehirns, wird das Verhältnis von Weißer zur Grauer Substanz ausgeglichen (LEONARD et al. 2008). Es gibt in Bezug zur Grauen Substanz des Gehirns eher Ähnlichkeiten bei kleineren Gehirnen unabhängig vom Geschlecht (LUDERS, STEINMETZ & JANCKE 2008). Wenn sich also Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen finden, sind sie eher ein Effekt der Größe und nicht des Geschlechts. Die meisten Gehirnfunktionen sind das Resultat der verteilten neuronalen Netzwerke und innerhalb dieser findet man eine Komplexität von Verbindungen, Neurotransmittern und synaptischer Funktionen (GIEDD et al. 2006). Folgerichtig spielt der Anteil der Grauen Substanz bei kognitiven Unterschieden zwischen den Geschlechtern keine oder eine untergeordnete Rolle (HALPERN 2012, Z. B. S. 249).

Corpus Callosum

Es gibt jedoch eine andere Hirnstruktur, die über Jahrhunderte lang als der “Heilige Gral” der Gehirnunterschiede zwischen Männern und Frauen (aber auch zwischen den Rassen) angesehen wird: Das Corpus Callosum, auch bekannt als Hirnbalken (vgl. Abb. 4). Es ist die Verbindung zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte und spielt somit beim Informationstransfer im Gehirn eine unheimlich wichtige Rolle. Aber ist es auch ein Merkmal, das zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ist?

Abb. 4: Längsschnitt durch das Gehirn. In der Mitte der Hirnbalken (Corpus callosum) mit dem vorderen Genu und dem hinteren Splenium

Schon vor über 100 Jahren, genauer 1906, hatte ein Robert Bennett Bean einen längeren Artikel verfasst, der schwarze und weiße US-Amerikaner miteinander verglich. Er hatte einige “sehr auffallende” Unterschiede entdeckt, besonders beim Corpus Callosum, indem er die Länge des vorderen Abschnittes (Genu, vgl. Abb. 4) des Corpus Callosum mit dem hinteren (Splenium, vgl. Abb. 4) verglich. Dabei stellte er fest, dass die Weißen einen besonders großen Genu hatten, während bei Schwarzen das Splenium länger war. Dieses Ergebnis musste übrigens mit Beans vorherrschender Meinung übereinstimmen: da man die Intelligenz im vorderen Abschnitt des Gehirns vermutete, war es nur erwünscht, dass auch der vordere Teil des Corpus Callosum bei intelligenten Menschen (also den Weißen) logischerweise größer sein musste. Er versäumte auch nicht entsprechende Schlussfolgerungen auch für Frauen zu ziehen: Innerhalb jeder Rasse hätten Frauen ein kleineres Genu als Männer. Er setzte dann seine Abhandlung über die größeren Hirnteile im Stirnbereich bei Weißen fort und schlussfolgerte, dass die Schwarzen ein Zwischenglied zwischen “Mensch (!) und Orang-Utan” (BEAN 1906, S. 380) seien. Interessant ist nur, dass Bean bei seiner Abhandlung vergaß zu erwähnen, dass Schwarze und Weiße ein gleich großes Gehirn hatten. Doch offensichtlich hatte Bean seine Daten gefälscht. 1909 hatte Beans Mentor Franklin P. Mall Beans Arbeiten wiederholt. Dabei stellte er jedoch sicher, dass er bei der Vermessung der Gehirne nicht erfuhr, ob diese von Weißen oder Schwarzen stammten. Bei einer Stichprobe von 106 Gehirnen konnte er unter Anwendung von Beans Methoden keine Unterschiede im Corpus Callosum feststellen (MALL 1909).

Dieses historische Beispiel sollte uns lehren, dass wenn jemand meint große Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden zu haben, man immer sicher gehen sollte, dass der Forscher nicht weiß zu welcher Gruppe die Erforschten gehören.

In den 1990er Jahren tauchten mehrere Publikationen auf, die einen Größenunterschied des Corpus Callosum zwischen Männern und Frauen entdeckt haben sollten. Nun kommt es – man denke an Beans Befunde von 1906: Es wurde gezeigt, dass das Splenium (also der hintere Teil des Corpus Callosum) bei Frauen angeblich größer sei und somit sei geklärt, weshalb Frauen besser ganzheitlicher und integrativer denken als Männer (Bean behauptete übrigens, dass Schwarze aufgrund des größeren Spleniums emotionaler und leidenschaftlicher sind – auch typisch “weibliche” Attribute).

Nun hatten aber bereits 1997 die Psychologen Katherine Bishop und Douglas Wahlstein eine Metastudie von 49 seit 1980 veröffentlichten Studien der Geschlechtsunterschiede im Corpus Callosum überprüft und konnten keinerlei Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen (BISHOP & WAHLSTEIN 1997). Auch WALLENTIN (2009) entdeckte keinen Unterschied im Corpus Callosum zwischen Männern und Frauen. Zwar haben einige Analysen in kleinen Bereichen des Corpus Callosum einige Unterschiede feststellen können (z. B. LUDERS, THOMPSON & TOGA 2010), jedoch sind diese Unterschiede zu gering um auch nur daran zu denken, dass sich daraus kognitive Unterschiede zwischen Männern und Frauen ausfindig machen lassen. Die Differenzen dürften maximal bei 0,9% liegen, als dass diese als nennenswerte Variablen anerkannt werden können (für ähnlich geringe Varibalen beim Corpus Callosum oder der Lateralisation siehe auch (BOLES 2005, HAUT & BARCH 2006, LIU et al. 2009). Ein Teil der Komplexität beim Verständnis der Geschlechtsunterschiede im Corpus Callosum besteht darin, dass die Unterschiede in Abhängigkeit vom Alter variieren, weshalb unterschiedliche Studien inkonsistent sind (LENROOT & GIEDD 2010). Außerdem dürfte die Größe des Corpus Callosum auch im Zusammenhang mit der Gesamthirngröße stehen (LEONARD et al. 2008). WELCOME et al. (2009, S. 2434) schlussfolgern: “Es gibt keinen einfachen und universellen Zusammenhang zwischen einer Asymmetrie im Verhalten und der Anatomie des Corpus Callosum“.

Linke und Rechte Gehirnhälfte – die Hemisphären

Wenn aber das Corpus Callosum keinen Unterschied zeigt, dann vielleicht die beiden Hirnhälften? Es wird gerne und häufig spekuliert, dass die verschiedenen Hirnhälften “unterschiedlich denken”. Mathematiker und andere Logiker nutzen die linke Hirnhälfte, weil diese für das logische Denken zuständig ist, während Künstler und andere kreative Menschen eher die rechte Hirnhälfte nutzen (das ist die “empathische” Hirnhälfte). Es wirkt beinahe so, als ob man zwei Gehirne im Kopf hätte, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Tatsächlich ist unser Gehirn in zwei Teile geteilt, welche über das Corpus Callosum miteinander verbunden sind. Im Grunde genommen ist somit jeder Hirnareal, mit Ausnahme der Epiphyse, in eine linke und rechte Hälfte geteilt. Und sie haben auch unterschiedliche Aufgaben, zumindest teilweise. Tatsächlich passen sich auch beide Hirnhälften im Laufe des Lebens an und verändern an einigen Stellen ihre Form. Bei Rechtshändern liegen 96% des Sprachzentraums auf der linken Hälfte, entsprechend ist diese ein wenig größer. Noch interessanter wird es, wenn man bedenkt, dass wir mit den Hirnhälften die jeweils gegenüberliegende Köperseite steuern. Die rechte Hirnhälfte kontrolliert den linken Arm und anders rum. Es ist aber nicht anzunehmen, dass die beiden Hirnhälften völlig unabhängig voneinander arbeiten – für die Verbindung sorgt das Corpus Callosum. Ein Abtrennen der Gehirnhälften kann dazu führen, dass die Kommunikation zwischen beiden Hirnhälften fehlerhaft ist. Eine Trennung der Hirnhälften ist aber manchmal medizinisch sinnvoll – z. B. bei Epileptikern, eine Überaktivität bestimmten Hirnregionen, die sich dann auf das ganze Gehirn ausbreitet. Eine Trennung des Corpus Callosum verhindert, dass sich solch eine Überaktivität über das ganze Gehirn ausbreitet. Interessant ist hierbei nicht nur, dass die epileptischen Anfälle sich bessern, gleichzeitig keine großen Einbußen der Hirnleistungen zu bemerken sind. Untersuchungen an solchen “split-brain-Patienten” haben jedoch ergeben, die linke und rechte Gehirnhälfte zum Teil unterschiedliche Funktionen haben. Präsentiert man einen Gegenstand so, dass er im rechten Gesichtsfeld erscheint, dann wird er von der linken Gehirnhälfte erkannt. Da bei den meisten Menschen das Sprachzentrum Großteils in der linken Hirnhälfte zu finden ist, kann der split-brain-Patient den Gegenstand richtig benennen. Lässt man den Gegenstand aber im linken Gesichtsfeld erscheinen, wird das Bild dieses Gegenstandes in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet. Da jedoch eine Verbindung zum Sprachzentrum fehlt, kann der Gegenstand nicht benannt werden. Diese Versuchsanordnungen zeigten, dass unsere Hirnhälften tatsächlich Informationen unterschiedliche verarbeiten (BECK 2014, S. 51 – 54). Dies führt aber dazu, dass pseudowissenschaftliche Kommentatoren daraus schließen man hätte dadurch unterschiedliche Eigenschaften, Charaktere – oder gar dass die linke Hirnhälfte die “logische” und die rechte die “künstlerische” sei – und je nachdem welche Hirnhälfte dominiert, ist man entweder Logiker oder Künstler … korreliert das mit dem Geschlecht ist der Mythos perfekt. Neurobiologisch macht er jedoch keinen Sinn, trifft nicht zu. Wichtiger Tipp: wann immer man Ratgeber-Bücher, Bildchen etc. sieht, die einem suggestieren wollen, man sei entweder ein logischer oder kreativer Denker, weil unsere Hirnhälften so funktionieren, kann man sich sicher sein, dass diese Aussagen so wissenschaftlich sind, wie die Vorstellung Gott habe die Welt in sechs Tagen erschaffen.

Neurowissenschaftler haben beispielsweise mithilfe von fMRTs untersucht, wenn man kreativ ist und sich vorstellt, improvisierend durch den Raum zu tanzen (FINK et al. 2009). Sie fanden dabei tatsächlich einen Unterschied: Die Hirnaktivität der Probanden zeigt, dass bei einem klassischen Walzer das Gehirn weniger großflächiger aktiviert wird als beim “freien Ausdruckstanz”. Hinzukommt: beide Hirnhälften sind gleichermaßen am Improvisieren freier Bewegungen beteiligt sind. Dies trifft übrigens auf alle möglichen Varianten “kreativen Denkens” zu, denn je nach Aufgabe sind unterschiedliche Bereiche des Gehirns aktiv. Es gibt keine Region im Gehirn, die verantwortlich ist für die Kreativität (vgl. DIETRICH & KANSO 2010). Das trifft auch für das mathematische, also logische Denken zu. fMRT-Untersuchungen konnten feststellen, dass Matheaufgaben besonders gut zu lösen sind, wenn die beiden Hirnhälften miteinander kommunizieren (SINGH & BOYLE 2004). Das trifft auch auf die Sprache zu: zwar sitzt das Sprachzentrum überwiegend auf der linken Seite. Doch mit der rechten Hirnhälfte geben wir den Wörtern eine Sprachmelodie, also auch hier arbeiten die Hirnhälften zusammen (BECK 2014, S. 56).

Die Annahme, dass Menschen überwiegend entweder mit der linken oder rechten Hirnhälfte denken ist falsch. Untersucht man bei tausend Probanden, wo im Gehirn sie bestimmte Aufgaben verarbeiten, stellt man fest, dass es nur wenige Netzwerke gibt, die auf einer Seite des Gehirns besonders stark ausgeprägt sind. Die meisten Aufgaben werden von verschiedenen Hirnregionen, sowohl in der rechten wie in der linken, verarbeitet (O’BOYLE 2005, O’BOYLE et al. 2005, SINGH & O’BOYLE 2004 NIELSEN et al. 2013). Unsere zwei Hirnhälften bilden ein gemeinsames Netzwerk.

Eine Studie von INGALHALIKAR et al. (2014) ergab, dass die beiden Großhirnhälften von Männern und Frauen unterschiedlich vernetzt sind. Dabei wurden 949 Menschen (428 männlich, 521 weiblich) im Alter von 8 bis 22 Jahren unter Einsatz der Diffusion Tensor Imaging (DTI)-Technik analysiert. Hierbei wurden die neurologischen Verbindungen zwischen den Hirnarealen und den beiden Hirnhälften analysiert. Die Forschergruppe konnte folgende Ergebnisse verzeichnen: bis zum 13. Lebensjahr gab es zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede. Mit dem Einsetzen der Pubertät waren jedoch die Gehirne weiblicher Probanden stärker vernetzt, vor allem die Vernetzung der linken und rechten Gehirnhälfte waren deutlich stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 5). Bei Verhaltensstudien, die die Forscher ebenso durchführten, zeigte sich, dass Frauen aufmerksamer waren als Männer und sich leichter Wörter und Gesichter merken können. Männer hingegen waren wären bei räumlicher und motorischer Orientierung den weiblichen Probanden überlegen. Die größten Unterschiede zeigten sich dabei bei 12 – 14 jährigen Probanden.

Abb. 5: Vernetzung der Gehirnhälften nach INGALHALIKAR et al. (2014). Oben männlich unten weiblich. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hirnhälften bei Frauen stärker vernetzt sind, während bei Männern die Vernetzungen innerhalb einer Hirnhälfte stärker ist.

Die Studie sorgte für Aufsehen, da nun ein weiterer Beweis dafür gebracht wurde, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken. Auch KUTSCHERA (2018, S. 231 – 232) zitiert voller Stolz diese Studie. Er untermauert dies auch durch eine positive Bewertung von INGALHALIKAR et al. (2014) durch CAHILL (2014). Es hagelte aber auch an Kritik, die Kutschera interessanterweise verschweigt (dabei hätte er sie doch wenigstens als ehrlicher Forscher erwähnen und kritisieren können?).

JOEL & TARRASCH (2014) kritisierten an der Studie von INGALHALIKAR et al. (2014), dass deren Abbildungen nicht die Realität darstellen, da sowohl männliche wie auch weibliche Gehirne intra- und interhemisphäre Verbindungen haben. Das heißt beide Geschlechter verfügen sowohl über Verbindungen zwischen den Gehirnhälften, wie auch innerhalb einer Gehirnhälfte. Das wäre durch die Darstellungen von INGALHALIKAR et al. (2014) verfälscht, da sie nur die Unterschiede darstellen. Hinzu käme, dass die Autoren nur in einigen dieser Verbindungen Unterschiede zwischen den Geschlechtern fanden. Aber nicht alle Verbindungen der Hirnregionen oder Hirnhälften zeigen Geschlechtsunterschiede. Weiterhin geben die Autoren auch nicht die Größe dieser Unterschiede an, genauso wenig wie stark die Übergänge sind. Dadurch lasse sich aber nicht klären, wie bedeutungsvoll diese gefundenen Unterschiede sind. INGALHALIKAR et al. (2014a) geben eine Antwort auf die Kritik von JOEL & TARRASCH (2014) und merken an, dass die dargestellten Unterschiede die signifikanten durchschnittlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern darstellen. Das wesentliche Ziel ihrer Studie sei es neuropsychiatrische Erkrankungen besser zu verstehen. Keineswegs sind INGALHALIKAR et al. (2014 & 2014a) der Meinung, dass Mann und Frau dadurch komplett unterschiedlich in ihren Denkleistungen sind.

CORNEL (2014) lobt das Manuskript von INGALHALIKAR et al. (2014) und findet viele der Argumente und Darstellungen überzeugend. Sie hat aber auch eine Reihe an ernstzunehmenden Kritiken. Beispielsweise zeigen ihre Daten die Entwicklungsunterschiede der Gehirnverbindungen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, sie werden aber als generelle Geschlechterunterschiede dargestellt und nicht als sich graduell verändernde Unterschiede reifender Gehirne. Das Fehlen von Geschlechtsunterschieden bei bestimmten Jahrgängen wird zwar im Diskussionsteil, nicht jedoch im Ergebnisteil beschrieben. Zwar geben die Autoren das Alter, Rasse und das Geschlecht der fast 1000 Probanden an, jedoch nicht weitere Differenzen, wie z. B. den Bildungshintergrund und wie man an diese Probanden gekommen ist. Aber auch das hat sicherlich Einfluss auf die Ergebnisse.

RIPPON (2016) kritisiert, dass die “umfassenden” Ergebnisse von INGALHALIKAR et al. (2014) eher gering waren und sie keine große Effektstärke hatten, statistisch also wenig signifikant sind. Der d-Wert zur Effektgröße bei der Vernetzung der Gehirnhälten ergab einen Wert von 0.309 (RIDGWAY 2013). Der d-Wert nach COHEN (1988) ist die Effektgröße für Mittelwertunterschiede zwischen zwei Gruppen. Cohen’s d wird verwendet um den Effekt über verschiedene Studien hinweg zu vergleichen, selbst wenn die abhängige Variable auf unterschiedliche Weise gemessen wurde. Wer sich für Statistik interessiert, kann über Cohen’s d mehr hier erfahren

Entscheidend ist: ist der d-Wert unter 0.2 ist der Effekt klein, ein d-Wert von 0.5 hat einen mittleren Effekt, ein d-Wert ab 0.8 hat einen großen. Der von RIDGWAY (2013) berechnete d-Wert für die Vernetzung beider Hirnareale aus INGALHALIKAR et al. (2014) Studie beträgt 0.309 und ist damit eher gering (der höchste gemessene Wert der Studie war übrigens 0.482). als Vergleich: der d-Wert für die Körpergröße bei Mann und Frau beträgt nach RIDGWAY (2013) 1.72.

Eine Studie von SATTERTHWAITE et al (2015) untersuchten ebenfalls die Vernetzung der beiden Gehirnhälften. Sie verwendeten jedoch eine andere Methode, nämlich die Resting State fMRT, um die Muster der funktionellen Konnektivität aufzudecken. Die Patienten lagen im Scanner und machten nichts weiter als auf ein Kreuz in einem Bildschirm zu gucken. Hieraus wurde eine Arte “Karte” hergeleitet, die zeigt, welche Hirnregionen miteinander kommunizieren. 674 Patienten im Alter von 9 bis 22 nahmen daran teil. Dabei mussten sie auch bestimmte Aufgaben lösen: räumliche und motorische Aufgaben, bei dem die männlichen Patienten besser abschnitten, weibliche Patienten waren dagegen beim Erkennen von Emotionen und nonverbaler Kommunikation besser. Darüber hinaus deckten die Forscher auch Geschlechtsunterschiede bei der funktionellen Gehirnverbindung im Ruhezustand auf. Die Unterschiede waren in allen Altersgruppen vorhanden (wobei bei den Unterschieden zu fragen ist, ob diese genetisch oder kulturell bedingt sind – man darf auch nicht vergessen, dass auch Kinder von 9 Jahren eben eine 9-jährige Sozialisation hinter sich haben). Am wichtigsten ist jedoch, dass die Forscher eine bescheidene Verbindung zwischen den beiden Geschlechtern gefunden haben. Je stereotyper das weibliche Gehirn einer Person im Vergleich zu einem männlichen war, desto stärker war ihr kognitives Profil auch stereotypisch weiblich und umgekehrt. Es gab also funktionelle Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern im Gehirn, doch diese waren sehr bescheiden:

Um die funktionellen Verbindungsmuster zu untersuchen, untersuchten die Forscher 264 funktionale „Knotenpunkte“ oder Hubs (d. h. Orte im Gehirn, die wahrscheinlich unterschiedliche mentale Aktivitäten unterstützen) und 36.716 spezifische funktionale Verbindungen (d.h. Berührungspunkte zwischen zwei Informationskanäle). Nur sechs der Knoten (2,3 Prozent) wiesen einen Unterschied zwischen den Geschlechtern auf:

Fünf zeigten Anzeichen von mehr Verbindungen innerhalb eines Knotens als mit anderen Knoten bei Männern im Vergleich zu Frauen; der sechste Knoten zeigte bei Frauen eine stärkere Konnektivität innerhalb der Knoten als bei Männern auf. Bei den tausenden untersuchten Verbindungspunkten zeigten nur 0,51 Prozent einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Kurz gesagt, die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Gehirn waren winzig. Gegen Ende ihrer Arbeit bestätigten die Forscher diesen Punkt: “Obwohl es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Konnektivität gibt”, sagten sie, “sind die Konnektivitätsmuster von männlichen und weiblichen Gehirnen mehr gleich als verschieden.”

INGALHALIKAR et al. (2014) behaupten, aus strukturellen Unterschieden geistige Unterschiede abzuleiten, was aber z. B. durch mehrere Studien eben nicht belegt wird. KAISER et al. (2009) bemerken, dass selbst wenn strukturelle und geistige Unterschiede zwischen Mann und Frau gefunden wurden, sie dennoch keinerlei Auskunft darüber geben, ob diese Unterschiede angeboren sind oder durch “Erfahrung” oder “Erziehung” zustande kommen bzw. ob diese Unterschiede auch veränderbar sind.

GESCHWIND & GALABURDA (1985) sowie GESCHWIND & BEHAN (1982) hatten postuliert, dass der höhere Testosteron-Gehalt im Mutterleib während der Schwangerschaft dafür sorgt, dass bei männlichen Individuen sich die linke Gehirnhälfte langsamer entwickele. Dadurch seien Männer potentiell talentierter, was die Fähigkeiten betrifft, die typisch für die rechte Gehirnhälfte sind (Kunst, Musik, Mathe, vgl. z. B. KOLATA 1983 – auf einmal ist ein typisch logisch-linkes Verhalten wie Mathematik Teil der rechten Gehirnhälfte, soso). Diese Hypothese wurde aber von GILLMORE et al. (2007) widerlegt, indem sie das Gehirn von 72 Neugeborenen scannten und keinen Unterschied zwischen den Gehirnhälften entdeckten. Eine Meta-Analyse von SOMMER et al. (2004) mit 377 untersuchten Männern und 442 Frauen fand auch keinen Unterschied in der Lateralisation der Gehirnhälften bei der Sprache (d. h. beide Gehirnhälften waren beim Sprechen beteiligt). Aber schon 1986, als die Theorien von Geschwind “modern” waren, hatte BLEIER (1986), dass diese Theorie unschlüssig ist, indem sie bei einer groß angelegten postmortalen Studie fötaler Hirne keine Unterschiede zwischen linker und rechter Gehirnhälfte entdeckte.

Eine weitere Meta-Analyse untersuchte den Einfluss des pränatalen Testosteron bei Menschen und anderen Säugetierarten, sowie bei Vögeln auf die Lateralisation des Gehirns. Dabei entdeckten sie, dass pränatales Testosteron einen Einfluss bei nichtmenschlichen Säugetieren (hauptsächlich motorische Eigenschaften) und Vögeln (visuell-kognitive Aufgaben), jedoch nicht bei Menschen (PFANNKUCHE, BOUMA & GROOTHUIS 2008).

KAISER et al. (2009) veröffentlichten eine Bildgebungsstudie, in der bei 44 Probanden das für die Sprachproduktion zuständige Broca-Areal untersucht wurde. Anders als in vorangegangenen Untersuchungen waren bei den männlichen Teilnehmern die Sprachzentren in beiden Hirnhälften gleichermaßen aktiviert, bei den Frauen hingegen dominierte das Broca-Areal der linken Hemisphäre – so schien es zumindest. Doch als die Forscher einfach nur ihre Auswertungsmethode änderten und strengere statistische Maßstäbe anlegten, verschwand der Unterschied auf einmal! Nun war bei beiden Geschlechtern eine stärkere Aktivierung des linken Broca-Zentrums gegenüber dem in der rechten Hirnhälfte zu verzeichnen.

Aber schon in den 1980ern konnte MCGLONE (1980), der die Studien zur zerebralen Asymmetrie erfasste zusammenfassen, dass man die eigentliche Schlussfolgerung nicht außer Acht lassen sollte, nämlich dass die grundlegenden Muster der Hirn-Asymmetrie bei Männern und Frauen im wesentlichen eher gleich sind als unterschiedlich.

Eine Studie von CAHILL (2003) zeigte bei bildgebenden Verfahren, dass bei Frauen, die emotionale Erinnerungen hatten, die linke Hirnhälfte stärker aktiviert war als die rechte. Bei Männern war es anders rum. Schaut man sich aber die Daten näher an, so erkennt man eine große Überlappung bei den Geschlechtern. LIPPA (2005) schlug vor, dass bei Männern die rechte Hemisphäre visuelle und räumliche Informationen verarbeitet, während die linke Hemisphäre hauptsächlich das Sprachzentrum darstelle. Bei Frauen wären die Aufgaben eher verteilt im Gehirn verarbeitet. Diese Aussagen werden aber von der Metaanalyse von SOMMERS et al. (2008) widerlegt (siehe oben). Eine Metaanalyse bezüglich räumlicher Orientierungen fand auch keine starken Geschlechterunterschiede (VOGEL, BOWERS & VOGEL 2003)

FINE (2014) gibt in einem Interview bekannt, dass die Unterschiede zwischen den “Verdrahtungen” männlicher und weiblicher Hirne auch eine Frage der Gehirngröße ist. Das heißt es spielen konstruktionsmorphologische Aspekte eine wichtige Rolle. Männliche Gehirne sind im Durchschnitt 8-10% größer als weibliche, was Auswirkungen auf die Verbindungen einzelner Hirnregionen haben könnte.

Diese Erklärung erscheint logisch, denn wenn männliche Gehirne größer sind (und 10% mehr Masse ist nicht wenig!), sind Verbindungen zwischen den Gehirnhälften unökonomisch, da diese viel länger sein müssten. Kleinere Frauenhirne können sich diese Vernetzungen eher leisten. Solch ein Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Konnektivität konnten auch JÄNKE et al (2014) feststellen. Daraus ist aber auf keine Höherwertigkeit männlicher Gehirne zu schließen bzw. geistige Unterschiede abzuleiten. Die Analyse von CAROTHERS & REIS (2013) demonstrieren gerade diese Befunde. Sie finden zwar typische Geschlechtsunterschiede bei stereotypischen Aktivitäten (Golfspielen, Tragen von Make-up). Die meisten der Unterschiede, die sie entdeckten waren jedoch nicht signifikant und zu der Schlussfolgerung kommen, dass sich zwar Geschlechter in manchen Aktivitäten unterscheiden, diese aber nicht erklären, dass “Männer so sind” und Frauen anders. Die Unterschiede sind eher als individuelle Unterschiede anzuerkennen, als typische Unterschiede zwischen den Geschlechtern (REIS & CAROTHERS 2014).

Große Hirne sind nicht automatisch besser, da eine Informationsübertragung durch Nervenbahnen länger dauert und energieaufwendiger ist (BECK 2014, S. 67, vgl. auch IM et al. 2008). Folgerichtig sind weniger stark ausgeprägte lange Verbindungen zwischen den Hirnhälften unökonomisch. Tatsächlich finden Studien eher einen Zusammenhang zwischen kleineren Gehirnen und der Feinstruktur unabhängig vom Geschlecht (IM et al. 2008, LEONARD et al. 2008).

BECK (2014) kommentiert:

“Hier sieht man schon das ganze Missverständnis des Rechts/links-Mythos: Die Leute übertreiben und sie bringen Sachen durcheinander. Nur weil konkrete Funktionen im Gehirn vornehmlich auf einer Seite liegen, heißt das noch nicht, dass man damit ganze Charaktereigenschaften erklären kann.” (BECK 2014, S. 56)

Männerhirne = Systematik / Frauenhirne = Empathie?

Wir haben oben festgestellt, dass Männer ein etwas größeres Gehirn haben als Frauen. Daraus lassen sich aber keineswegs intellektuelle Fähigkeiten ableiten. Jedoch sind längst nicht alle Forscher so vorsichtig. Simon Baron-Cohen ist Autismusforscher und vertretet die sogenannte “extreme male brain theory”. Sie besagt, dass Autisten, verursacht durch einen hohen Testosteronspiegel im Mutterleib, ein extrem ausgeprägt männliches Gehirn haben (BARON-COHEN 2004). Da Autisten für ihre systematische Denkweise und ihren Mangel an Empathie bekannt sind, werden Frauenhirne als “Empathizers” (Mitfühlenden) und Männerhirne als “Systematizer” (Sytematiker) dargestellt. Da Männer systematischer denken, sind sie entsprechend besser in logischen Bereichen wie Mathematik, während Frauen eher mitfühlend sind, weswegen sie besser mit Kindern umgehen können.

Cohens Hypothese stieß auf heftige Kritik (z. B. ELIOT 2009, SPELKE & GRACE 2007). Zum Beispiel sind Männer, die noch im Mutterleib höheren Testosterongehalt ausgesetzt waren (sogenanntes CAH-Syndrom), nicht männlicher, als jene mit durchschnittlichen Testosteronwerten. Auch die Theorie, dass ein hoher Testosterongehalt Autismus verursacht, ist nicht bestätigt worden (HALPERN 2012, S. 243). Auch sind autistische Jungen nicht “übermännlich” (ELIOT 2009).