Vorwort:

In dieser dreiteiligen Reihe soll ein Gegenstand der Biologie untersucht werden, der für Biologen die fundamentale Einheit in der Untersuchung von Ökosystemen und der Evolutionsgeschichte des Lebens ist: die Art. Schon im Artikel zur phylogenetischen Systematik wurde darauf hingewiesen, wie Lebewesen in der Taxonomie nach dem Nomenklatur-System von Carl von Linneé geordnet werden. Innerhalb dieses Ordnungssystems (Klasse-Familie-Ordnung-Gattung-Art) stellt nur die Art ein natürliches System dar, ist also eine biologische Realität. Alle Ränge oberhalb der Art werden als künstliches System angesehen, die ähnliche Gruppen miteinander verbinden. Doch was sind Arten eigentlich? Warum sind sie eine biologische Realität? Oder sind sie doch nur ein künstliches Konstrukt? Interessanterweise gibt es auch solche Theorien. Ein Youtube-Video mit dem Titel „Why Species don’t exist“ (Warum Arten nicht existieren) stellt die provokante Behauptung auf, dass Arten ein künstliches Produkt der menschlichen Sprache seien und in der Realität gar nicht existieren. Diese Argumentationsweise erinnert sehr stark an die Behauptung, dass es mehr (viel mehr) als zwei Geschlechter gäbe. Freilich ist dieses Youtube-Video nicht von einem Biologen veröffentlicht worden, genauso wie die Behauptung, es gäbe mehr als zwei Geschlechter, ebenfalls überwiegend von Nicht-Biologen vertreten wird. Dennoch gibt es eine Minderheit von Biologen, die Arten (oder Geschlechter) ebenfalls als „künstliches“ Produkt ansehen, als etwas „Pragmatisches“, dass in der Biologie genutzt werden müsse, weil es passe. Offensichtlich scheint sozialkonstruktivistisches Denken in der Biologie auch jenseits der Geschlechterfrage vorzukommen. Ziel dieser Artikelreihe ist es daher, sich mit dem Konzept und der Problematik der Art näher auseinanderzusetzen. Dies mag für Nicht-Biologen wie eine Belanglosigkeit klingen, doch überspitzt formuliert könnte man sich die Frage stellen: Wenn Arten keine (biologische) Realität darstellen, wenn sie ein „Spektrum“ darstellen, bei der wir Menschen Lebewesen künstlich in irgendwelche Schubladen stecken, wozu braucht es da einen Artenschutz? Wozu die Roten Listen bedrohter Arten? Wozu nach Arten in Ökosystemen suchen, um diese zu bewahren? Dabei ist Artenschutz und Artenkenntnis der erste (und vielleicht wichtigste) Schritt natürliche Lebensräume zu bewahren. Und der Erhalt natürlicher Lebensräume ist der beste Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Wenn alle Arten doch ein breites, kontinuierliches Spektrum sind, sollte das alles doch nicht notwendig sein? Ich möchte nicht unterstellen, dass jene Biologen und andere, die argumentieren Arten seinen nicht real, solche Positionen vertreten. Doch in einer Zeit voller Bolsonaros und Trumps, die in der Bewahrung natürlicher Lebensräume keinerlei Wert sehen, sind solche irrationalen Sichtweisen ein gefundenes Fressen (oder Brandherd). Daher widmet sich diese Artikelreihe der Artproblematik.

Der erste Teil befasst sich mit der Realität der Arten und geht der Frage nach wie man die Realität der Arten bestimmen kann. Dabei wird auch das Problem der Hybridisierung angesprochen.

Teil zwei befasst sich mit der Definition von Arten, hauptsächlich mit dem biologischen und dem phylogenetischen Artkonzept und der daraus resultierenden Fragen und Problemstellungen. Es wird auch der Frage nachgegangen warum es so viele Artkonzepte gibt und warum sich Arten in der Evolution überhaupt bilden.

Teil drei befasst sich mit der Entstehung neuer Arten und gibt Einblicke in die Erforschung und Entdeckung neuer Arten.

Einführendes

1859 veröffentlichte Darwin sein Werk über die Ursprünge der Arten (Darwin 1859). Die Ironie der Geschichte ist, dass Darwin gerade in Bezug zur Entstehung der Arten relativ wenig sagt und das Wenige, das er darüber sagt, wird heute von den meisten Evolutionsbiologen nicht mehr vertreten. Darwin entwickelte kein Konzept wie biologischen Arten entstehen, ja hielt er selbst die Art als solche für ein künstliches Objekt mit kontinuierlichen Übergängen.

Liebe Kreationisten, damit ihr nicht auf falsche Gedanken kommt, sei an dieser Stelle auf Folgendes hingewiesen: Nur weil Darwin keine Theorie zur Entstehung von Arten entwickelte, heißt das weder, dass es keine Evolution gab, noch, dass Darwins Theorie der natürlichen Selektion falsch ist. Darwin erkannte, dass sich Lebewesen änderten, dass die natürliche Selektion der Motor der Veränderungen der Lebewesen ist, dass also Evolution zweifelsfrei existiert. Was er jedoch nicht erarbeiten konnte war, wie aus einer Population der Art A die Arten B, C usw. entstehen konnten. Konzepte der Artbildung, z. B. die geographische Isolation, wurden erst viel später erarbeitetet – basierend auf den Erkenntnissen von Charles Darwin.

Nun zurück zur Frage: Sind Arten real? Sind sie als diskontinuierliche, diskrete Einheiten erkennbar, oder bilden sie ein kontinuierliches Spektrum? Wenn sie nicht real, also keine Diskontinuitäten, sind, hätte jegliche Theorie zur Artbildung keinen Belang. Aber fast jeder Biologe arbeitet so, als ob Arten tatsächlich real sind: Wir benennen sie nach Linnes System der Nomenklatur, wir sammeln sie, wir bestimmen sie, wir rekonstruieren ihre Evolution uind Verwandtschaftsverhältnisse etc. Eine Minderheit von Biologen rebelliert gegen diese Vorgehensweise und stellt Arten als eine subjektive, von Menschen erfundene Kategorie dar. J. B. S. Haldane sieht im Artkonzept ein Zugeständnis aufgrund unserer sprachlichen Angewohnheiten. Der Streit um die Realität einer Art ist für ihn eher ein linguistisches als ein biologisches Problem (Haldane 1956). Auch andere haben ähnliche Argumente vorgebracht (z. B. Raven 1976, Mishler & Donoghue 1982, Nelson 1989, Mallet 2001, 2016). Und wenn Arten real sind, unabhängig von unserem Tun, bleibt die Frage, wie wir sie definieren. Wenn wir sie definieren, dann bleibt die Frage zu stellen, warum sie existieren. Der Biologe Ernst Mayr konstatierte schon, dass das sogenannte Artenproblem auf eine einfache Auswahl zwischen zwei Alternativen reduziert werden kann: Sind Arten eine Realität der Natur oder einfache theoretische Konstrukte des menschlichen Geistes? (Mayr 1982, S. 285).

Naturvölker und Arterkennung

Wenn Arten real sind, dann muss man ein System finden sie als diskrete Einheiten zu erkennen. Welche Argumente sprechen für die Existenz biologischer Arten?

Ein guter Indikator ist der Vergleich zwischen der wissenschaftlichen Beschreibung von Arten in einer Region und ihre Benennung durch die heimische Bevölkerung. Biologen und Anthropologen haben genau solche Vergleiche gemacht. Für gewöhnlich wurden indigene Stämme befragt, denen eine wissenschaftlich-biologische Ausbildung fehlt (sie kennen also nicht die wissenschaftliche Beschreibung von Lebewesen), indem man sie die in ihrer Region bekannten Tier- und Pflanzenarten auflisten lässt. Ihre Aufzählung kann dann mit den wissenschaftlichen Daten überprüft werden. Solche Studien zeigen eine starke Tendenz, dass das Konzept der biologischen Art real ist. Mayr (1963) konnte belegen, dass die indigene Bevölkerung des Arfak-Gebirges in Neu-Guinea 136 Volksnamen für 137 wissenschaftlich in der Region vorkommenden Vogelarten hat (99%ige Übereinstimmung). Diamond (1966) untersuchte die Vogelnamen, welche vom Fore-Stamm in Neu-Guinea gebraucht wurden. In der Region der Fore kamen zu dem Zeitpunkt 120 wissenschaftlich bekannte Vogelarten vor. Es gab bei den Fore eine Übereinstimmung von 80%. D. h. 80% der wissenschaftlich bekannten Arten wurden auch von den Fore anerkannt. Doch damit nicht genug. Diamond bat eine Gruppe von Fore ihn in weiter entfernt gelegene Regionen zu begleiten und fragte sie jene Vogelarten zu benennen, die den Fore unbekannt waren. 90% der 103 wissenschaftlich beschriebenen Vogelarten konnten auch die Fore benennen. Majnep & Bulmer (1977) erzielten bei den ebenfalls auf Neu-Guinea lebenden Kalam-Stamm vergleichbare Ergebnisse. Die Kalam hatten für 123 von 176 wissenschaftlich beschriebenen Arten einen eigenen Namen. Die Übereinstimmung beträgt bei den Kalam bei Fröschen 80% und bei Reptilien 95% (Bulmer & Tyler 1968, Bulmer et al. 1975). Diese große Übereinstimmung bei der Benennung diverser Tierarten ist ein gutes Indiz für die Validität biologischer Arten. Vergleichbare Ergebnisse wurden auch bei der Benennung von Pflanzenarten erzielt: Die Tzeltal in Süd-Mexiko haben 471 volkstümliche Namen für die Pflanzen, die in ihrer Region wachsen, 66% sind mit den wissenschaftlich beschriebenen Arten identisch (Berlin et al. 1974). Es gibt also große Übereinstimmungen bei der Benennung der Arten bei Naturvölkern und der Wissenschaft. Dass die Übereinstimmungen nicht bei 100% liegen hat u. a. auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche Artbeschreibung in ihrer Methodik detaillierter ist und z. B. geographische Variationen, oder die Unterschiede zweier sehr ähnlicher Arten besser herausarbeiten kann.

Abb.1: Naturvölker auf Neuguinea sind in der Lage dieselben Vogelarten (hier Paradiesvögel) zu erkennen wie die Wissenschaft. Ein starkes Indiz für die Realität biologischer Arten.

Gegen diese Konzeption, Arten als real einzustufen, weil auch indigene Völker dies tun, gab es aber auch Widerstände. Ridley (1996) stellt fest, dass die Tatsache, dass Menschen unabhängig voneinander dieselben Arten beobachten nicht die Realität von Arten aufzeige. Vielmehr zeige sich damit, dass alle menschlichen Gehirne auf dieselbe Weise verdrahtet sind Arten als diskontinuierliche Einheiten zu erkennen. Wir erkennen also Arten als Arten, weil unser Gehirn gerne aus einem kontinuierlichen Spektrum diskrete Einheiten herauffiltert. Das Problem dieser Sichtweise ist nicht nur, dass es nicht erklärt, wie das unser Gehirn macht, sondern warum Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen aus einem kontinuierlichen Spektrum dieselben (!) diskreten Einheiten herausfiltern. Es mag, um der Argumentation willen, einleuchtend sein, dass Naturvölker in ihrem Lebensraum jene Arten erkennen müssen, weil sie zum Überleben wichtig sind (Nahrung, Feinde etc.). Es macht aber keinen Sinn, warum dies mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen europäischer Forscher übereinstimmt. Es macht auch wenig Sinn, dass sowohl Naturvölker als auch Wissenschaftler, wenn man sie in anderen Regionen Arten beobachten lässt, zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen (wie bei dem Fore-Stamm in Neuguinea). Wir haben schon in unserer Artikelreihe über männliche du weibliche Gehirne festgestellt, dass dieses eine gewisse Plastizität besitz, also stark auf die ihn umgebene Umwelt reagiert. Nach diesem Prinzip ist es schlicht unwahrscheinlich, dass alle Menschen bei der Erkennung von Arten gleich „verdrahtet“ sind, bzw. die gleiche Anpassung hierfür haben. Mit solchen Argumenten wird etwas behauptet, was zuerst bewiesen werden müsste. Daher sind solche Verlautbarungen nicht wissenschaftlich überprüfbar. Das Argument der „neurologischen Verdrahtung“ mag vielleicht seine Gültigkeit haben, wenn es Übereinstimmungen bei der Trennung eines einzelnen Merkmals gibt. Es sollte aber bedacht werden, dass sich Arten durch eine Vielzahl an Merkmalen voneinander unterscheiden lassen. Diverse Vogelarten werden z. B. nicht nur nach ihrer Farbe des Gefieders, sondern z. B. nach ihrem Gesang, Größe, Verhalten etc. unterschieden. Und es gibt schlicht und einfach keinen Grund, weshalb verschiedene Volksgruppen dieselbe neurologische Verdrahtung haben, diese Unterschiede auf dieselbe Weise zu erkennen. Weiterhin zeigen die unterschiedlichen Merkmale ähnliche Trennungsmuster. Morphologische Diskontinuitäten korrespondieren häufig z. B. mit genetischen (Cyone & Orr 2004: S. 14).

Ein weiterer Aspekt, der die Realität der Arten unterstützt, ist die Tatsache, dass sich die Arten auch untereinander erkennen. Eine männliche Amsel erkennt eben die weibliche Amsel und nicht Vögel, die Menschen als eine andere Art beschrieben haben. Insekten, die bestimmte Blüten bestäuben, erkennen diese ebenfalls und diese korrespondieren mit den von Menschen beschrieben Arten. Auch Parasiten sind gute Taxonomen, weil sie die Arten als Wirte nutzen, die wir Menschen ebenfalls klassifiziert haben. Möchte man also von der Argumentation ausgehen, dass Arten nur ein soziales Konstrukt der menschlichen Sprache sind (Judith Butler lässt grüßen), wirkt es merkwürdig, dass andere Organismen demselben Prinzip folgen (Coyne & Orr 2004).

Statistische Cluster-Analysen – eine verlässliche Methode der Arten-Trennung

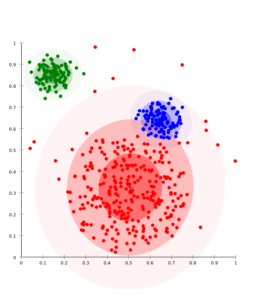

Es gibt jedoch eine noch verlässlichere Methode die Realität der Arten darzustelle, als der Vergleich der Namensgebung bei Naturvölkern und der Wissenschaft. Es handelt sich um sogenannte Cluster-Analysen. Hierunter versteht man Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen in (großen) Datenbeständen. Die so gefundenen Gruppen von „ähnlichen“ Objekten werden als Cluster bezeichnet, die Gruppenzuordnung als Clustering (Abb. 2). Genau dies kann man machen, wenn man in einer Region die Merkmale der diversen Arten auflistet und analysiert. Wenn wir verschiedene Merkmale kombinieren – Morphologie, Verhalten, Fortpflanzung und molekulare Daten – kann man Arten dann ebenfalls als diskrete Gruppen (Cluster) ausmachen? Kurze Antwort: man kann; die Details folgen.

Abb. 2: Beispiel einer Clustering-Methode

Neff & Smith (1978) untersuchten mittels einer „discriminant-function“-Analyse (DFA) die Morphologie der Fischarten Lepomis macrochirus und L. cyanellus sowie von Notropis whipplei und N. spliopterus. Bei einer „discriminant-function“-Analyse (DFA) handelt es sich um eine statistische Prozedur, die unbekannte Individuen und ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe identifiziert. Bei den untersuchten Fischarten, die im selben Gebiet vorkommen (= sympatrisch), konnten die Arten klar voneinander separiert werden und Hybriden waren intermediär dargestellt. Humphries et al. (1981) verwendeten unterschiedliche Merkmalskombinationen, um die sympatrisch lebenden Arten der Fischgattungen Cyprinodon, Richardonsius und Rhinichthys sowie zwei allopatrische (= in getrennten Gebieten vorkommenden) Arten der Gattung Coregonus zu untersuchen. Während die sympatrischen Gattungen klar voneinander zu trennen waren, erwies sich das bei den zwei allopatrischen Coregonus-Arten als schwierig. Die Autoren schlossen hieraus, dass es sich um zwei morphologisch getrennte Populationen einer Art handele. Gleichzeitig zeigt es, dass eine Cluster-Bildung bei Arten aus verschiedenen Regionen schwieriger ist, als bei sympatrischen. Avise (2000) stellt fest, dass es eine starke Übereinstimmung zwischen morphologischen Merkmalen und der Sequenz der mitochondrialen DNA (mtDNA) bei Wirbeltierarten gibt und schlussfolgert, dass diese Kompatibilität die historische Realität der vielen biologischen Diskontinuitäten, die als Arten anerkennt werden, reflektiert (S. 309). Besonders gut erforschte Gruppen wie Vögel und Fliegen der Gattung Drosophila zeigen so gut wie keine Fälle von unklaren Grenzen zwischen sympatrisch lebenden Arten. Es kommen lediglich hin und wieder morphologisch intermediäre Hybriden vor (Gupta et al. 1980; Grant & Grant 1992). Mayr (1992) untersuchte solche Arten-Cluster bei Pflanzen, indem er die Flora der Concord Woods in Massachusetts, USA, auswertete. Die Diskontinuität der Arten schloss er anhand morphologischer Merkmale und der Chromosomenanzahl. Von 838 in der Region bekannten Pflanzenarten fielen 616 in leicht erkennbare morphologische Gruppen. 53 weitere waren Allopolyploide, Autopolyploide oder Geschwisterarten, die anhand genetischer Merkmale oder der Chromosomenanzahl (Polyploidie) unterscheidbar waren. Somit waren 669 Taxa oder 80% klar als Arten erkennbar. 50 weitere als Arten definierte Taxa erwiesen sich als genetische oder entwicklungsbiologische Variationen einer Art. Nur 72 der 838 Taxa waren tatsächlich problematisch, da es sich um Hybriden, Nachkommen von polyploiden Arten, die sich mit ihren Vorfahren mischten oder Klone waren, die allesamt nur wenig erforscht wurden. Nur 9% der untersuchten Pflanzen-Taxa waren somit nicht klar als Arten zu erkennen.

Obwohl statistische Cluster-Analysen ein ausgezeichnetes Mittel sind, die biologische Realität von Arten festzustellen, sind diese Untersuchungen leider selten. Die Daten, die wir zur Verfügung haben, belegen jedoch, dass Arten klar abgrenzbar sind. Doch es bleiben für Kritiker noch weitere Einwände: wie sieht es bei sich asexuell vermehrenden Arten aus und was ist mit in der Natur vorkommenden Hybriden. Diese Fragen sollen in Folge beantwortet werden.

Das Hybriden-Problem

Grundsätzlich bezeichnet der Begriff Hybridisierung die Mischform zweier vorher getrennter Systeme. Für uns von Bedeutung ist: Wenn Arten miteinander hybridisieren (was z. B. laut Aussage einiger Artkonzepte, wie des biologischen Artkonzeptes sensu Mayr 1942, 1963, 1979 unzulässig für eine ordentliche Artdefinition ist, denn diese definieren sich durch Fortpflanzungsbarrieren), sind dann Arten nicht doch eine soziale Konstruktion?

Die Existenz von Hybriden widerlegt keineswegs die Verschiedenheit von Arten, da Hybriden oftmals selten und steril sind. Studien zeigen, dass die Häufigkeit von Hybridisierungen in der Natur überbewertet wird. Ellstrand et al. (1996) schätzten die Häufigkeit von Pflanzenhybriden in fünf Regionen: den Britischen Inseln, Skandinavien, die „Great Plains“ (östlich der Rocky Moutains) und das „Great Basin“ im Osten der USA, sowie Hawaii. In allen Regionen fanden sie eine geringe Rate der Hybridisierung. Nur 6-16% der Gattungen hatten Arten in einer Region, bei denen eine oder mehr Hybriden vorgefunden wurden. Sie schlussfolgern, dass Hybridisierungen bei Pflanzen relativ selten vorkommen und sich nur auf einige bestimmte Gattungen konzentriert. Es gibt keine systematischen Daten, die eine häufige Hybridisierung bei Pflanzen nachweisen, sodass Diamond (1992) schlussfolgert, dass Behauptungen über eine häufige Hybridisierung „anekdotische Horrorgeschichten“ von Botanikern sind, die sich mit systematisch schwierigen Gruppen befassen. Auch in anderen Gruppen sind Hybride selten. Grant & Grant (1992) zeigen, dass nur bei 895 von 9.672 damals bekannten Vogelarten (9,2%) Hybridisierung stattfindet. Von den 2000 bekannten Arten der Fliegengattung Drosophila zeugen nur 10 Arten Hybriden (Gupta et al. 1980, Powell 1983). Die zwei Fliegenarten Drosophila pseudoobscura und D. persimilis sind zwei sympatrisch lebende Arten, die hin und wieder fruchtbare Hybriden erzeugen. Jedoch ist die Hybridisierungsrate gering: nur eine von 10.000 Weibchen ist ein Hybrid (Powell 1983). Es zeigt sich also, dass Hybridisierungen zwischen verschiedenen Arten verhältnismäßig gering sind.

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Hybriden entdeckt wurden, sodass die tatsächlichen Zahlen viel höher sein könnten. Andererseits ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Hybriden überbewertet wird, nicht auszuschließen. Von den Drosophila-Arten, die sich hybridisieren, produzieren drei sterile oder nicht lebensfähige Hybriden und bei vier Arten sind die Männchen steril. Sterile Hybriden sind typisch für Frösche der Gattung Rana (Hillis 1988, vgl. auch Sasa et al. 1998 bei anderen Froschgattungen), bei Schmetterlingen (Presgraves 2002) und bei den Sauergrasgewächsen der Gattung Carex (Cayouette & Catling 1992). Die Schwarzkopf- und Carolinameise (Poecile atricapilla und P. carolinensis) sind zwei sympatrisch lebende Vogelarten in Nordamerika, bei denen eine Hybridisierung weit verbreitet ist, die Hybriden aber eine starke postzygotische Isolation haben (Sattler & Braun 2000, Bronson et al. 2003). Postzygotische Isolation bedeutet, dass nach stattfindender Befruchtung entweder die Embryonen nicht lebensfähig sind oder eine geringere Fitness haben (z. B. steril sind). Vollmer & Palumbi (2002) beschreiben eine Reihe von Hybriden bei Korallen, doch all diese Hybriden sind steril. Die weitere Hybridisierung bei den Galapagos-Finken wird hauptsächlich durch postzygotische Sterilität der Hybriden verhindert (Grant & Grant 1997). Man kennt vier sympatrisch lebende Arten der Seegurken-Gattung Echinometra, deren Artbildung zu einer hohen Wahrscheinlichkeit durch eine Inkompatibilität der Keimzellen hervorgegangen ist (d. h. die Ei- und Samenzelle konnten nicht zur Zygote verschmelzen). Die ökologische Isolation dieser Arten ist sehr schwach, sie leben nah beieinander und laichen auch zeitgleich ab. Trotzdem hat man bei einer Studie in Hawaii festgestellt, dass nur 0,05% der Individuen Hybriden sind. Die Hybriden sind großteils steril und haben eine eingeschränkte Lebensfähigkeit (Palumbi & Metz 1991).

Nach Haldane (1922) tritt übrigens Sterilität bei Art-Hybriden besonders bei dem Geschlecht auf, dass heterogametisch ist (also zwei verschiedene Geschlechtschromosomen aufweist; bei Säugetieren und Drosophila-Fliegen sind häufiger die Männchen steril, bei Vögeln und Schmetterlingen die Weibchen).

Ebenso haben sich Löwen und Tiger in der Vergangenheit in einem Teil ihres Verbreitungsgebiets überlappt und können theoretisch wilde Hybriden hervorbringen: Liger, die eine Kreuzung zwischen einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger darstellen, und Tigons, die eine Kreuzung zwischen einem männlichen Tiger und einem weiblichen Löwen darstellen; Bislang haben Tiger und Löwen jedoch nur in Gefangenschaft hybridisiert (Abb. 3). Sowohl bei Ligern als auch bei Tigons sind die Weibchen fruchtbar und die Männchen steril. Da jedoch nur die Weibchen fruchtbar sind (was bei Säugetier-Hybriden häufiger vorkommt, da nach Haldanes Regel die Männchen heterogametisch und daher steril sind), bedeutet es, dass sich diese hybriden nur mit den Männchen einer der Elternarten (Tiger oder Löwe) verpaaren kann. Hybriden untereinander sind daher nicht fortpflanzungsfähig. Eine dieser Hybriden (das Tigon) trägt Wachstumsinhibitor-Gene von beiden Elternteilen und ist daher kleiner als jede der Elternspezies und könnte in freier Wildbahn mit kleineren Fleischfressern, z. B. Leoparden, konkurrieren. Der andere Hybride, der Liger, ist größer als jeder seiner Elternteile: ungefähr 1000 Pfund (450 Kilogramm) (Quelle). Aus der Wildnis sind keine Tiger-Löwen-Hybriden bekannt, insbesondere weil jede Art auf geografisch getrennte Gebiete beschränkt ist (Tiger kommen in Afrika nicht vor, und der asiatische Löwe kommt nur im Gir Forest National Park vor, wo Tiger fehlen).

Abb. 3: Liger: Kreuzung zwischen einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger. Links Weibchen, rechts Männchen.

Mayr (1963) schwankt in seiner Definition des biologischen Artkonzeptes, ob eine komplette Fortpflanzungsbarriere vorhanden sein muss. Zum einen schreibt er, dass das Artlevel erreicht ist, wenn der Prozess der Artbildung irreversibel wird, selbst wenn einige Isolationsmechanismen nicht das Ausmaß der Perfektion erreicht hat (S. 26). Auf der anderen Seite stellt er auch klar, dass eine gelegentliche Hybridisierung zwischen biologischen Arten möglich ist, solange sie ihre Verschiedenheit beibehalten. Z. B. bemerkt er, dass einige sympatrische Entenarten gelegentliche Hybriden aufweisen, diese jedoch sehr selten vorkommen, dass die Beseitigung der introgressiven Gene (die zu Stande kommende Übertragung von Genen einer Art in den Genpool einer anderen Art) für die Arten keine Last darstellt (S. 552). Bezogen auf die Fischgattung Gila bemerkt Mayr, dass die Merkmale einiger Exemplare auf solch eine Introgression schließen lassen, jedoch gäbe es keine Verwischung der Artgrenzen (s. 116). Andere Anhänger des biologischen Artkonzeptes hielten gelegentliche Hybridisierungen für nicht widersprüchlich zu ihrer Artdefinition. Dobzhanski (1951, S. 264) gibt zu bemerken, dass zwei Mendelsche Populationen im selben Territorium koexistieren können, wenn der Genaustausch zwischen ihnen durch die natürliche Selektion unter Kontrolle gehalten werden kann. Grant (1971, S. 51) stellt fest, dass eine natürliche Hybridisierung zwischen den Arten gelegentlich vorkommen kann, diese jedoch die Verschiedenheit (Distinktivität) der Arten bewahrt bleibt. Wright (1978) gibt zu bedenken, dass es eine starke Selektion gegen die Hybriden gibt, wodurch der Artstatus nicht gefährdet wird. Es gibt jedoch auch Studien, die eigen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Arthybriden eine Fitness haben, also damit auch einen Selektionsvorteil besitzen.

Ein Großteil der Hybridisierung ist nämlich das Resultat einer Störung bzw. Änderung der Lebensräume (v. a. durch menschliche Eingriffe). Bei den Sauergrasgewächsen der Gattung Carex bemerken Cayouette & Catling (1992, S. 371-372), dass man bei dieser Gruppe 252 verschiedene Hybriden kennt, die aber hauptsächlich Folge gestörter ökologischer Bedingungen sind. Rieseberg und Gerber (1995) behaupten, dass einige Pflanzen-Hybriden, die man auf Hawaii entdeckte, ebenfalls die Folge einer Störung durch Lebensräume sein können. Lamont et al. (2003) weisen darauf hin, dass die Hybriden der australischen Pflanzengattung Banksia in gestörten Lebensräumen vorkommen. Ähnliche Hybridisierungen kommen auch bei der Gattung Iris im Mississippi-Delta vor, wo in gestörten Gebieten Iris fulva und I. hexagona Hybriden bilden (Riley 1938). Die fatalen Folgen der Lebensraumzerstörung sind auch bei den afrikanischen Buntbarschen am Victoriasee dokumentiert. Regionen, in denen die Wasserverschmutzung größer war, hatten eine geringere Artenvielfalt und Farbvariationen bei diesen Fischen. Die Reduktion der Farbvariationen bei diesen Arten führte dazu, dass gewisse Fortpflanzungsbarrieren gelockert wurden und es häufiger zu Hybridisierungen kam (die Weibchen vieler Buntbarscharten erkennen die Männchen ihrer Art am Farbspektrum und Balzverhalten). Hybridisierungen kommen häufiger bei Buntbarschen vor, wenn die Farbvariationen nicht deutlich ausgeprägt worden sind (Seehausen et al. 1997).

Frank Ryan widmet in seinem Buch „Virulution“ (Ryan 2010) der Hybridisierung ein Kapitel und schlussfolgert, dass Hybridisierung ebenso ein Motor der Evolution der Arten sein könne. Er untermauert dies durch Beispiele wie, dass einige Arten der Sonnenblumen (Gattung Helianthus), die in extremen Lebensräumen vorkommen, aus Hybridisierungen benachbarter Arten entstanden sind, die in gemäßigten Lebensräumen vorkommen (S. 230). Hybridisierungen scheinen nach ihm auch bei Vögeln eine Anpassung an veränderte Umweltbedingungen zu sein (S. 241), dasselbe gelte auch für die hochgradig bedrohten und seltenen Timberwölfe (Canis lupus lycaon), einer Umstrittenen Unterart des Wolfes, in deren Erbgut auch die DNA von Kojoten (Canis latrans) gefunden wurde. Solche Hybridisierungen erzeugen eine genetische Vielfalt und wirken wie eine Art „Lebensversicherung“ gegen starke Umweltveränderungen, die die Art vor dem Aussterben bewahre (S. 246). Es zeigt sich aber auch, dass bei denjenigen Arten, die sich mit anderen hybridisieren lassen, nur ein Teil ihres Genoms als „Hybrid-DNA“ vorliegt. Z. B. haben einige Kojoten im Nordwesten der USA 60-84% Kojoten-DNA, 8-25% Wolfs-DNA und 8-11% DNA von Haushunden. Kojoten in Virginia tragen zu 85% Kojoten-DNA (2% Wolf, 13% Haushund) und im tiefen Süden der USA beträgt bei Kojoten der Anteil der Kojoten-DNA etwa 91% (4% Wolf, 4% Haushund). Im Osten der USA kommen Hybriden bei Kojoten so gut wie gar nicht vor. Dieses Beispiel zeigt nicht nur, dass Hybridisierungen relativ selten (und geographisch begrenzt) vorkommen, sondern auch dass das Genom der Kojoten-Hybriden eindeutig Kojoten-Genom ist, mit nur einem geringen Anteil an Wolf- und Haushund-Genom (Monzon et al. 2013, vonHoldt et al. 2011). Die Hybridisierungen sind auch ein Ergebnis der Evolutionsgeschichte dieser beiden Arten, verliefen also auch über mehrere Generationen (und hatten trotz dieser langen Zeiträume eine geringe Ausbreitung). Bei „echten“ und „häufigen“ Hybriden wäre der Genom-Anteil beider Arten verhältnismäßig gleich häufig ausgeprägt. Doch das liegt nicht vor.

Bei der südamerikanischen Schmetterlings-Gattung Heliconius spielt die Hybridisierung von Arten ebenfalls eine Rolle in ihrer Evolution (Mavárez et al. 2006). Otto & Whitton (2000) schätzen, dass etwa 2-4% aller Blütenpflanzen und 7% aller Farnpflanzen das Ergebnis von Hybridisierungen darstellen. Es scheint, dass Hybridisierung wirklich als ein wichtiger Motor bei der Entstehung neuer Arten wirkt. Es wirkt aber zumindest auffällig, dass Hybridisierungen stärker zum Vorschein kommen, wenn die Arten gravierenden Umweltveränderungen ausgesetzt werden. Dies wäre auch eine mögliche Erklärung warum Homo sapiens sich in Europa mit den Neandertalern vermischt haben könnte (Sánchez-Quinto et al. 2012). Im Verlauf der Evolution werden die Fortpflanzungsbarrieren dann immer stärker, wodurch solche Hybridisierungen immer seltener werden, bis sie gänzlich verschwinden. Hybriden können daher als „Zwischenstufe“ der Artbildung betrachtet werden. Hybridisierungen bei der Artbildung kommen wohl gelegentlich vor, scheinen aber eher die Ausnahme zu sein als die Regel. Wären sie die Regel, bestünde das Problem, dass phylogenetische Rekonstruktionen (also die Erstellung von Stammbäumen und Evolutionsgeschichte) zusammenbrechen würden. Für eine abschließende Beurteilung bedarf es aber weiterer Forschung (Coyne & Orr 2004, S. 351).

Einer Pflanzengattung der Buchengewächse (Fagaceae), der Eichen (Gattung Quercus), sagt man nach, dass sie sich sehr häufig hybridisieren, sodass sich in dieser Gattung klar umgrenzte Arten schwer erkennen lassen (z. B. Burger 1975). Andere Botaniker hingegen zeigen, dass Hybridisierungen bei Eichen relativ selten vorkommen (z. B. Jones 1959). Beispielsweise gibt es im Osten Nordamerikas 16 Arten „Weißer Eichen“ (Untergattung Quercus), die sich anhand der Morphologie ihrer Blätter und Eicheln leicht unterscheiden lassen. Von 14 dieser Arten weiß man, dass sie hybridisieren (Hardin 1975). Diese Hybriden sind aber relativ selten, wobei die Tendenz besteht, dass Hybriden in einigen Regionen häufiger vorkommen als in anderen. Jones (1959) geht davon aus, dass diejenigen Formen, die als Hybriden definiert werden, in Wirklichkeit lokale Ökotypen einzelner Arten sind und es keine genetische Basis für solche Hybriden gäbe. Whittemore & Schaal (1991) untersuchten den Genfluss zwischen 5 Eichenarten, indem sie Proben von Chloroplasten-DNA (cpDNA) und Kern-DNA nahmen. Tierische und pflanzliche Zellen besitzen nicht nur einen Zellkern, in dem das Erbgut lokalisiert ist, sondern darüber hinaus auch Zellorganellen, die gleichfalls Gene enthalten. Sie stellten fest, dass es einen starken Austausch der cpDNA gab, wobei verschiedene Arten in derselben Region ähnlichere cpDNA-Sequenzen hatten als Individuen der gleichen Art in verschiedenen Regionen. Es gab jedoch artspezifische Stellen in der DNA des Zellkerns. Weiterhin unterscheiden sich die 5 untersuchten Arten in ihrer Morphologie, Ökologie und wohlmöglich auch in ihrer Physiologie (Stoffwechsel). Offensichtlich ist der Austausch von Chloroplasten-DNA-Sequenzen häufiger zu beobachten. Dies spiegelt sich u. a. auch bei Pappeln (Gattung Populus) wider, bei denen häufiger Chloroplasten- und Mitochondrien-DNA zwischen verschiedenen Arten ausgetauscht wird (Martinesen et al. 2001). Ähnliche Beobachtungen wurden auch bei zwei europäischen Eichenarten (Quercus rubor und Q. petrea) gemacht, die jedoch klar als Arten abzugrenzen sind, was sich u. a. durch Cluster-Analysen zeigt (Muir et al. 2000). Das Phänomen, dass DNA-Fragmente aus Zellorganellen wie Chloroplasten und Mitochondrien von einer Art zur nächsten übertragen wird, bei denen die DNA des Zellkerns nicht einbezogen wird, muss keineswegs Ergebnis einer sexuellen Vermehrung sein. Gene können auch über horizontalen Gentransfer übertragen werden. Horizontalen Gentransfer bezeichnet eine Übertragung von genetischem Material nicht von einer Generation zur darauffolgenden, sondern „horizontal“ von einem Organismus in einen bereits existierenden anderen hinein. Dieser Prozess ist z. B. bei Bakterien gut dokumentiert, ist aber auch mittlerweile bei Pflanzen bekannt. In der Natur kann ein horizontaler Gentransfer zwischen unterschiedlichen Pflanzenarten auftreten, wenn diese an bestimmten Kontaktflächen zusammenwachsen, zum Beispiel auch durch Pfropfung. Pfropf-Studien an Tabakpflanzen (Arten Nicotiana benthamiana, N. glauca und N. tabacum) belegten diesen Austausch von Chloroplasten (Stegemann et al. 2012). Horizontaler Gentransfer ist auch mithilfe von Bakterien (z. B. die pathogene Gattung Agrobacterium), bei denen Gene der Bakterien in das Genom der Pflanzen integriert werden (Quispe-Huamanquispe et al. 2017). Weitere Möglichkeiten des horizontalen Gentransfers bei Pflanzen liefern neben Chloroplasten und Bakterien auch Viren, „Springende Gene“ und Insekten (Gao et al. 2014). Inwieweit horizontaler Gentransfer bei den untersuchten Eichenarten eine Rolle spielt ist soweit bekannt nicht untersucht worden. Auch bei anderen Eichenarten wurden potentielle Hybriden untersucht: Intermediäre Formen zwischen Q. lobata und Q. douglasii zeigen, dass die Individuen der entsprechenden Arten darstellen und eher ein Resultat einer phänotypischen Plastizität sind, d. h. es handelt sich eher um umweltbedingte Anpassungen der einzelnen Arten als um eine Hybridisierung (Craft et al. 2002). Nason et al. (1992) entdeckten, dass die hybriden Formen der Arten Q. kelloggii und Q. wislizenii var. frutescens in Südkalifornien nur in der ersten (F1) Generation vorkommen. Dass in späteren Generationen solche Hybriden nicht vorkommen, reflektiert die Tatsache, dass sie nicht mit den nicht-hybriden Arten konkurrieren können (es liegt also eine postzygotische Isolation vor). Williams et al. (2001) identifizierten einen höheren Fruchtansatz (= Zahl der Blütenknospen), wenn die Blüten durch den Pollen der gleichen Art bestäubt werden, als Fortpflanzungsbarrieren von Q. gambelii und Q. grisea. Auch wenn Hybridisierungen bei Eichen häufiger vorkommen, stellen sie dennoch kein Problem für die Realität biologischer Arten dar. Dasselbe gilt auch für den horizontalen Gentransfer, der es den Lebewesen ermöglicht auch ohne sexuelle Vermehrung eine größere genetische Vielfalt zu erhalten.

Sind sie real? Ja!

Was können wir aus dem Besagten schließen? Die Schlussfolgerung ist, dass Arten als diskrete Einheiten klar zu erkennen sind. Wir sollten aber hier niemals die Evolution aus dem Blick verlieren. Arten sind historisch über Evolutionsprozesse entstanden. Dabei sind viele Arten ausgestorben, andere entwickelten sich weiter und andere befinden sich immer noch im Prozess der Artbildung. Evolution ist ein nie anhaltender Prozess, sodass sich die Arten auch immer weiterentwickeln. Die Ironie der Geschichte ist, dass Arten einen quasi dialektischen Widerspruch der Einheit der Gegensätze aufweisen: sie sind kontinuierlich du diskontinuierlich zugleich. Diskontinuierlich sind Arten deshalb, weil wir sie konkret unterscheiden können. Diese Unterscheidung ist nicht willkürlich, sondern sie ist objektive Erkenntnis, messbar anhand bestimmter Kriterien. Gleichzeitig sind Arten aber auch kontinuierlich. Sie sind nämlich das Produkt der Evolution und sie entstehen bei Evolutionsprozessen stets aufs Neue. Dabei sind bei der Artentstehung Übergangsglieder, also Individuen, die zwischen den Arten stehen bzw. Hybriden sind, eine logische Folge. Da jedoch im Verlauf der Erdgeschichte die meisten Arten ausgestorben sind, sind die Arten entsprechend als diskontinuierliche Einheiten erkennbar. Betrachten wir heute lebende Arten, so haben diese scharfe Grenzen, jedoch gibt es einige Ausnahmen (z. B. Hybridengenerationen – Arten, die sich im Artbildungsprozess befinden). Wenn wir nicht nur heutige Arten in Betracht ziehen, sondern alle, die jemals gelebt haben, zeigt uns die Evolution, dass buchstäblich jede Spezies über eine Linie des allmählichen, kontinuierlichen Übergangs mit jeder anderen verbunden ist. Gerade eine Unvollkommenheit – das Pech sterben zu müssen – macht die Trennung einer beliebigen Art von einer anderen erst möglich. Die Existenz kurzlebiger Hybridengenerationen machen aber die Existenz von Arten nicht unreal oder zu einer sozialen Konstruktion. Beispielsweise ist das Vorhandensein der Pubertät ja auch kein Kriterium dafür, dass man nicht zwischen Kindern und Erwachsenen unterscheiden kann (Coyne & Orr 2004, S. 43 & 11).

Diese Argumentation, dass Arten nicht existieren, erinnert an das Paradoxon des Haufens oder Sorites-Paradoxon, welches schon in der Artikelreihe über die Realität von Geschlechtern behandelt wurde. Dieses Argument soll noch einmal aufgegriffen werden:

„Sorites“-Paradoxien beziehen ihren Namen vom griechischen Wort soros (Haufen), da das ursprüngliche Rätsel am Beispiel eines Sandhaufens formuliert worden ist. Die Frage die sich dann z. B. stellt ist: wenn 999 Sandkörner kein Haufen sind, warum sollten es dann 1001 Körner sein.

Allgemein formuliert:

X ist ein Extrem und Y das andere.

Es gibt aber keine definierte Grenze zwischen X und Y.

Folgerichtig gibt es keinen Unterschied zwischen X und Y.

Das mag vielleicht für einen Haufen Sand aus 999 oder 1001 Körnern gelten, doch trifft es auf Arten zu? Schließlich gibt es ja Hybridisierungen und die fossilen Zwischenformen. Das Problem an dieser Argumentation ist aber, dass sie eine Definitionen gibt, Arten aus einem anderen Blickwinkel untersucht. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob ich eine Art nach gewissen Merkmalen beschreibe und definiere, oder ob ich ihre Entwicklungsgeschichte und Evolution zum Schwerpunkt der Untersuchung mache. Für beides brauche ich andere Untersuchungskriterien.

Existieren keine glatzköpfigen Menschen, nur weil wir nicht die exakte Anzahl der fehlenden Haare angeben können, die jemanden glatzköpfig machen? Existieren keine Berge nur weil wir die Anzahl der Körner nicht angeben können, die einen Berg zum Berg erheben lassen? Existieren keine verschiedenen Sprachen, nur weil einzelne Sprachen ähnliche Vokabeln und Grammatiken nutzen?

Wenn ich z. B. die Anzahl der Haare auf der Kopfhaut zähle, dann beschreibe ich einen Zustand quantitativ, da gibt es Sortalität, Äquidistanz von Einheiten usw. Während, wenn ich etwas qualitativ betrachte, der Gegenstand durch klar voneinander abgegrenzte Eigenschaften bestimme, die eben die Eigenschaften der Quantität gar nicht erfüllen können. “Glatzköpfigkeit” definiert sich somit nicht über die Anzahl der Haare auf den Kopf, also ob ich mit 99.999 Haaren glatzköpfig bin oder mit nur einem Haar, sondern stellt eine neue Beschreibung dar, welche sich durch das Auftreten von kahlen Stellen bemerkbar macht. Das hängt natürlich mit der Gesamtmenge der Haare zusammen, aber um eine Glatze zu erkennen, brauche ich nicht die Haare zu zählen. Quantität und Qualität hängen also miteinander zusammen. Ich habe aber eine völlig andere Art der Beschreibung (eben qualitativ), als wenn ich nur Haare zählen würde. Daran ändert auch der Zusammenhang zwischen der Zahl der Haare und dem Grad der Glatzköpfigkeit nichts. Ob ich mit 90.000 oder 99.999 Kopfhaaren (von insgesamt 100.000) glatzköpfig bin, ist irrelevant, denn entscheidend ist, ob man bei mir kahle Stellen entdeckt.

Ähnlich ist mit der Beschreibung der Arten zu argumentieren. Natürlich spielen gewisse quantitative Größen bei der Artbeschreibung eine Rolle: Ich vermesse die Größe, zähle (bei Reptilien) die Schuppen, bestimmte die Farbe etc. Doch hierbei handelt es sich nicht einfach um ein Abzählen von Schuppen oder der Vermessung der Körpergröße. Denn es ist die Kombination all dieser Merkmale die Arten als diskrete Cluster erscheinen lässt. Es ist z. B. nicht die Zahl der Schuppen am Schädel die zwei Schlangenarten voneinander trennt, sondern die Merkmals-Kombination aus Schuppenzahl, Körpergröße, Giftigkeit, Genetik, Entwicklungsbiologie, Verhalten, Fortpflanzungsstrategie, geographischer Verbreitung, ökologischer Nische und all anderer Merkmale, mit denen sich zwei Schlangenarten unterscheiden. Was wir betreiben ist, diese realen Unterschiede zwischen den Arten zu beschreiben, was nicht bedeutet, dass sie nicht existieren.

Beschreibe ich aber die Evolution (und Entstehung) von Arten, nutze ich andere Merkmalskritierien, die zwar mit denen der Artbeschreibung überschneiden können, aber dennoch andere Qualitäten beschreiben und neue Aspekte hinzukommen (Fossilbericht, Verwandtschaftsanalysen, Genfluss, Isolationsmechanismen etc.).

Arten sind die Einheit, an denen Evolution stattfindet, z. B. als Gruppe von Lebewesen bei denen gemeinsame Merkmale selektiert werden. In diesem Sinne ist das Konzept der Art nicht nur nützlich, es ist von grundlegender Bedeutung für die Natur. Die Tatsache, dass es manchmal nicht eindeutig ist, macht es nicht zu einer ungültigen Idee, sondern bedeutet lediglich, dass es nicht auf eine einzige Weise definiert werden kann, die für alle Fälle geeignet ist.

Daher wird es im folgenden Teil um diverse Artkonzepte sowie ihre Vor- und Nachteile gehen.

Literatur

Avise, J. C. (2000): Phylogeography: The History of Formation of Species. Cabridge: Harvard University Press

Berlin, B. et al. (1974): Principles of Tzeltal Plant Classification. New York & London: Academic Press

Bronson, C. L. et al. (2003): A test oft he endogenous and exogenous selection hypothesis fort he maintainance of a narrow avian hybrid zone. Evolution 57: 630-637

Bulmer, R. N. H. & Tyler, N. J. (1968): Kalman classification of frogs. J. Polyn. Soc. 77:333-385

Bulmer, R. N. H. et al. (1975): Kalman classification of reptiles and fishes. J. Polyn. Soc. 84:267-308

Burger, W. C. (1975): The species concept in Quercus. Taxon 24:45-50

Cayouette, J. & Catling, P. M. (1992): Hybridization within the genug Carex with special reference to North America. Bot. Rev. 58:351-438

Coyne, J. A. & Orr, H. A (2004): Speciation. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.

Craft, K. J. et al. (2002): Limitied hybridization between Quercus lobate and Quercus douglasi (Fagaceae) in amixed stand in central coastal California. Am. J. Bot. 89:1792-1798

Darwin, C. (1859): On the Origin of Species by Means of Natural Selection

Diamond, J. (1966): Zoological classification system of a primitive people. Science 151:1102-1104

Diamond, J. (1992): Horrible plant species: Nature 360:627-628

Dobzhanski, T. (1951): Genetics and the Origin of Species (Third Edition). New York: Columbia University Press

Ellstrand, N. C. et al. (1996): Distribution of spontaneous plant hybrids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 193:5090-5093

Gao et al. (2014): Horizontal gene transfer in plants. Funct Integr Genomics. 2014 Mar;14(1):23-9.

Grant, V. (1971): Plant Speciation. New York: Columbia University Press

Grant, P. R. & Grant, B. R. (1992): Hybridization of bird species. Science 256:193-197

Grant, P. R. & Grant, B. R. (1997): Genetics and the origin of bird species. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:7768-7775

Gupta, J. P. et al. (1980): Natural hybridization in Drosophila. Experienta 36:290

Haldane, J. B. S. (1922): Sex ratio and unisexual sterility in hybrid animals In: J. Genet. 12, S. 101–109

Haldane, J. B. S. (1956): Can a species concept be justified?”. In Sylvester-Bradley, P.C. (ed.). The species concept in paleontology. London: Systematics Association. pp. 95–96.

Hardin, J. W. (1975): Hybridization and introgression in Quercus. J. Arnold Arbor. Harvard University 56: 336-363

Hillis, D. (1988): Systematics in the Rana pipiens complex: Puzzle and paradigm. Annu. Rev. Ecol. Syst. 19:39-63

Humphries, J. M. et al. (1981): Multivariate discrimination by shape in relation to size. Syst. Zool. 30:291-308

Jones, E. W. (1959): Biological Flora of the British Isles: Quercus L. J. Ecology 47:169-222

Lamont, B. B. et al. (2003): Anthropogenic disturbance promotes hybridzation between Banksia species by altering their biology. J. Evol. Biol. 16:551-557

Majnep, I. S. & Bulmer, R. (1977): Birds of My Kalam Country. Aukland University Press/Oxford University Press

Mallet, J. (2001): The speciation revolution. J. EVOL. BIOL.14(2001) 887±888

Mallet, J. (2016): Species, Concepts of. https://web.archive.org/web/20161019152621/http://www.ucl.ac.uk/taxome/jim/Sp/species.pdf

Martinesen, G. D. et al. (2001): Hybrid populations selectively filter gene introgression between species. Evolution 55:1325-1335

Mavárez, J. et al. (2006): Speciation by hybridization in Heliconius butterflies. Nature (London) 441:868-871

Mayr, E. (1942): Systematics and the Origin of Species.

Mayr, E. (1963): Animal Species and Evolution

Mayr, E. (1979): Evolution und die Vielfalt des Lebens. Springer-Verlag Mayr 1982

Mayr, E. (1992): A local flora and the biological species concept. Am. J. Bot. 79:222-238

Mishler, B. D. & Donoghue, M. J. (1982): Species concepts: A case for pluralism. Syst. Zool. 31:491-503

Monzon, J. et al. (2013): Assessment of coyote–wolf–dog admixture using ancestry‐informative diagnostic SNPs. Molecular Ecology, 23 (1), S. 182-197

Muir, G. et al. (2000): Species status of hybridizing oaks, Nature 405: 1016

Nason, J. D. et al. (1992): Patterns of hybridization and introgression in populations of oaks, manzanitas, and irises. Am. J. Bot. 79:101-111

Neff, N. A. & Smith, G. R. (1978): Multivariate analysis of hybrid fishes. Syst. Zool. 28:176-196

Nelson, G. (1989): Species and Taxa: Systematics and Evolution. S. 60-81 in D. Otte & J. A. Endler (eds.) Speciation and ist consequences. Sunderland: Sinauer associations

Otto, S. P. & Whitton, J. (2000): Polyploid incidence and evolution. Annu. Rev. Genet. 34:401-437

Palumbi, S. R. & Metz, E. C. (1991): Strong reproductive isolation between closely related tropical sea urchins (genus Echinometra). Mol. Biol. Evol. 8:227-239

Powell, J. R. (1983): Interspecific cytoplasmatic gene flow in the absence of nuclear gene flow. Evidence from Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80:492-495

Presgraves, D. C. (2002): Patterns of postcygotic isolation in Lepidoptera. Evolution 56: 1168-1183

Quispe-Huamanquispe, D. G. et al. (2017): Horizontal Gene Transfer Contributes to Plant Evolution: The Case of Agrobacterium T-DNAs. Front Plant Sci. 2017; 8: 2015.

Raven, P. H. (1976): Systematics and plant population biology. Syst. Bot. 1:284-316

Ridley, M. (1996): Evolution. Second Edition. Oxford UK: Blackwell Scientific Publications

Rieseberg, L. H. und Gerber, D. (1995): Hybridization in the Catalina Island Mountain Mahagoni (Cercocarpus traskiae): RAPD evidence. Conserv. Biol. 9:199-203

Riley, H. P. (1938): A character analysis of colonies of Iris fulva, Iris hexagona var. giganticaerulea and natural hybrids. Am. J. Bot. 25:727-738

Ryan, F. (2010): Virulution. Die Macht der Viren in der Evolution. Spektrum Akademischer Verlag

Sánchez-Quinto, F. et al. (2012): North African Populations Carry the Signature of Admixture with Neanderthals. In: PLoS ONE. 7(10): e47765,

Sasa, M. et al. (1998): Patterns of postzygotic isolation in frogs. Evolution 52:1811-1820

Sattler, G. D. & Braun, M. J. (2000): Morphometric variation as an indicator of genetic interactions between black-capped and Carolina chickadees at a contact zone in the Appalachian Mountains. Auk 117:427-444

Seehausen, O. et al. (1997): Cichlid fish diversity threatened by eutrophication that curbs sexual selection. Science 277:1808-1811

Stegemann, S. et al. (2012): Horizontal transfer of chloroplast genomes between plant species. In: PNAS Online Publikation, 30. Januar 2012, DOI: 10.1073/pnas.1114076109

Vollmer, S. V. & Palumbi, S. R. (2002): Hybridization and the evolution of reef coral diversity. Science 296:2023-2025

vonHoldt, B. M. et al. (2011): A genome-wide perspective on the evolutionary history of enigmatic wolf-like canids. Genome Res. 21: 1294-1305

Whittemore, A. T. & Schaal, B. A. (1991): Interspecific gene flow in sympatric oaks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:2540-2544

Williams, M. A. et al. (2001): Courtship songs of Drosophla pseudoobscura and D. persimilis. II. Genetics of species differences. Heredity 86:68-77

Wright. S. (1978): Evolution and the Genetics of Populations, Vol. 4: Variability Within and Among Natural Populations. University of Chicago Press