In dieser Episode geht es, anders als der Titel vermuten würde, nicht um den erfolglosen Schuhverkäufer, Held der Arbeit und Comedy-Legende Al Bundy, sondern um einige entscheidende Aspekte der Paar-Bindung, des Familienlebens, der sexuellen Selektion, Soziobiologie und die Rolle der Eltern (besonders der Väter). Beim Menschen kümmern sich sowohl Männer als auch Frauen um ihre Kinder, aber sind Frauen dafür nicht biologisch geeigneter? So ist es doch KUTSCHERA (2018) selbst, der mehrmals betont, dass Männer aufgrund ihres hohen Testosteronspiegels für Kinder nicht geeignet seien (z. B. S. 27). Gender-Ideologen hingegen betonen, dass Männer ihren Testosteronspiegel herunterfahren und einen „Mutterinstinkt“ entwickeln müssen (S. 307). Wir werden uns mit diesen und anderen Aussagen in diesem Kapitel näher befassen.

Sexuelle Selektion – Kampf der Geschlechter?

Natürliche Auslese, bzw. natürliche Selektion, nennen Evolutionsforscher die Anpassung an unterschiedliche Umweltbedingungen, die das Überleben des Individuums und seiner Nachkommen sichern. Wenn eine Population z. B. durch geographische Barrieren in zwei Populationen aufgespalten wird, können sich, abhängig von unterschiedlichen Umweltbedingungen, diese in zwei neue Arten entwickeln. Dieses Evolutionsprinzip kann durch ein zweites Phänomen verstärkt werden: der sexuellen Selektion. Ist die natürliche Selektion eine Reaktion der Organismen auf äußere Einflüsse, so ist die sexuelle Selektion die Folge der Bevorzugung bestimmter Merkmale durch den Paarungspartner. Während die natürliche Selektion vor allem die Merkmale steuert, die dem Überleben dienen, steuert die sexuelle Selektion jene Merkmale, die beim Wettbewerb um Geschlechtspartner Eindruck machen, die aber für das eigentliche Überleben hinderlich sein können. Schon Charles DARWIN (1871) hat in seinem Buch „The Decent of Men“ die Rolle der geschlechtlichen Zuchtwahl (also sexuelle Selektion) hervorgehoben. Dem Nicht-Biologen sind einige dieser Merkmale sicherlich geläufig: die Schwanzfedern des männlichen Pfaus, das Geweih der männlichen Hirsche oder die verlängerten Stielaugen der Stielaugenfliegen (Abb. 1).

Abb. 1: Stielaugenfliegen bei der Paarung. Männliche Stielaugenfliegen haben deutlich verlängerte Stielaugen, die von Weibchen bevorzugt werden. Quelle

Die Grundidee: wenn Männchen solche auffälligen Merkmale haben, die das eigentliche Überleben des Individuums gefährden können (z. B. erschwert der lange Federschwanz des Pfauenhahns das Fliegen), sie aber trotzdem überleben, so haben sie die besten Gene zur Weitergabe an ihre Nachkommen. Es war BATEMAN (1948) der diese Theorie postulierte und experimentell bei der Fliegengattung Drosophila nachwies. Das Bateman-Prinzip besagt, dass Männchen um die Gunst der Weibchen konkurrieren und versuchen, so viele Weibchen zu befruchten wie möglich. Ursache sei hierbei, dass die Keimzellen der Männchen, also die Spermien, kleiner, beweglicher und zahlreicher seien. Aufgrund dieser Beweglichkeit konkurrieren die Männchen daher um die Weibchen und müssen so viele wie möglich begatten. Männchen unterliegen daher einem größeren Selektionsdruck, weil die Varianz des Paarungserfolgs bei Männchen größer ist als bei Weibchen. Batemans Theorie wurde dann in den 1970er Jahren von Robert Trivers verallgemeinert. Trivers verdeutlichte, dass die elterliche Investition in die Nachkommen viel entscheidender sei als die Größe der Keimzellen an sich. Weibchen investieren in wenige, große und nährstoffreiche Eizellen, während Männchen in kleine Spermazellen investieren. Weiterhin sei der Aufwand für die Nachkommen bei Weibchen durch Eiablage, Schwangerschaft, Futter & Milchproduktion wesentlich größer. Folgerichtig investieren Weibchen viel mehr in die Fortpflanzung als Männchen und entsprechend sind die Weibchen bei der Auswahl der Männchen wählerischer (TRIVERS 1972).

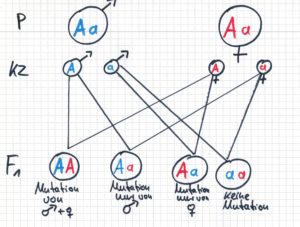

Das Prinzip von Bateman und Trivers war lange Zeit unangefochten, doch sind ihre Sichtweisen längst veraltet. Brain SNYDER & Patricia GOWATY (2007) haben die Versuche von BATEMAN (1948) nochmal unter die Lupe genommen. Bateman führte 6 Versuchsreihen mit Drosophila melanogaster durch. Jede Fliege in seiner Versuchsreihe entstammten einem Inzuchtstamm mit einer typischen Mutation (z. B. „Bristle“, „Hairless“, „Microcephalus“ etc.) Durch die Experimente des Genetikers Thomas Hunt Morgan, sind die Mutationen dieser Fliegenart sehr gut erforscht. Jede Fliege von Batemans Versuchsreihe hatte ein mutiertes Gen, welches dominant war und ein rezessives normales Gen (sog. Wildtyp). Wir erinnern uns: Tiere sind diploid, haben also einen doppelten Chromosomensatz (2n), entstanden durch die Verschmelzung von zwei Keimzellen mit je einem Chromosomensatz (1n) – deswegen gibt es ja nur zwei Geschlechter. Chromosomen kommen also immer paarweise vor. Wenn z. B. eine Fliege auf einem Chromosom ein Gen hat, welches eine Mutation trägt, hat sie auf dem zweiten (homologen) Chromosom dasselbe Gen, ohne jedoch diese Mutation zu haben. Variationen desselben Gens werden als Allele bezeichnet. Wenn das mutierte Allel dominant ist, heißt das, dass die „nicht-mutierte“ Variante auf dem anderen Chromosom diese Mutation nicht ausgleichen kann, wodurch das mutierte Merkmal auftritt. Wenn nun das mutierte Männchen sich mit einem mutierten Weibchen fortpflanzt, erhalten nach den mendelschen Regeln je ein Viertel das mutierte Allel nur vom Vater oder nur der Mutter, ein Viertel das mutierte Alle von beiden Eltern (beide Chromosomen tragen das mutierte Gen) und das letzte Viertel erhält keine Mutation (vgl. Abb. 2)

Abb. 2 Vererbung von Mutationen beim Experiment von Bateman (1948). Erläuterungen Text. P= Elterngeneration, KZ = Keimzellen, F1: Tochtergeneration. Große Buchstaben: dominantes mutiertes Alles, kleine Buchstaben: Wildtyp. Blau: Gene des Männchens, Rot: Gene des Weibchens

Dieser einfache Vererbungsgang ermöglichte es Bateman zu ermitteln, wie viele Nachkommen jedes Männchen und Weibchen erzeugt haben und wie viele Paarungspartner jede Fliege hatte. So konnten nach seiner Rechnung 21% der Männchen keine Nachkommen erzeugen, im Gegensatz zu nur 4% der Weibchen. Männchen hatten auch eine höhere Variation in der Anzahl der Paarungspartner. Bateman schlussfolgerte, dass der Fortpflanzungserfolg der Männchen durch promiskuitives Verhalten sich erhöhe, jedoch nicht der der Weibchen. Der Fortpflanzungserfolg der Männchen wird lediglich durch die Anzahl der Weibchen limitiert. Nach SNYDER & GOWATY (2007) gelten die statistischen Verfahren, die Bateman für seine Schlussfolgerungen anwandte, nicht mehr als hinreichend. Dies sollte aber nicht verwunderlich sein, da uns heute wesentlich bessere Methoden zur Verfügung stehen. Interessanter sind jedoch folgende Beobachtungen: Bateman untersuchte die mutierten Fliegen, da durch die Vererbung solcher auffälligen Mutationen die Nachkommen leichter erkannt werden können. Das Problem ist hierbei aber, dass solche Mutationen die Überlebensfähigkeit der Nachkommen stark beeinträchtigten. Bateman zählte jedoch nur diejenigen Nachkommen, die überlebt haben. Bateman war sich zwar des Problems bewusst, SNYDER & GOWATY (2007) haben dies jedoch quantifiziert und stellten fest, dass in 2/3 der Versuchsreihen Männchen mehr Nachkommen zeugten als Weibchen: logisch unmöglich, da jeder Nachkomme nur einen Vater und eine Mutter haben kann. Da die Studie von Bateman in Anspruch nahm, die Variation im Fortpflanzungserfolg von Männchen und Weibchen zu vergleichen war die Studie voreingenommen und blähte den Fortpflanzungserfolg der Männchen auf. SNYDER & GOWATY (2007) schlussfolgern, dass es keine ernste statistische Basis in Batemans Versuch dafür gäbe, dass der Fortpflanzungserfolg der Weibchen sich nicht mit der Erhöhung der Anzahl der Sexualpartner vergrößere. TANG-MARTINEZ & RYDER (2005) kommentieren, dass der höhere Fortpflanzungserfolg durch promiskuitives Verhalten bei Männchen sich nur in den letzten zwei von sechs Versuchsreihen von Bateman zeige. In den anderen vier Versuchsreihen zeige sich dieser Vorteil für Männchen nicht, jedoch für die Weibchen (auch wenn diese insgesamt weniger Paarungspartner haben als die Männchen). Interessanterweise analysierte Bateman diese vier Versuchsreihen gesondert von jenen zwei Versuchsreihen, die den Fortpflanzungserfolg promiskuitiver Männchen zeigen. TANG-MARTINEZ & RYDER (2005) hoben des Weiteren hervor, dass Inzuchtstämme nicht repräsentativ für natürliche Populationen seien. Außerdem können Weibchen auch für längere Zeit männliche Spermien speichern, wodurch sich der Fortpflanzungserfolg maximieren könnte.

Tatsächlich ist weibliches promiskuitives Verhalten gar nicht so selten. 2012 erschien eine Studie von GERLACH et al. (2012), die 39 Tierarten auflisteten, bei der weibliche Promiskuität einen größeren Fortpflanzungserfolg bringt (vgl. Abb. 3). Die Analyse von Vaterschaftstest zeigte übrigens auch, dass eine Reihe angeblich monogamer Weibchen doch sich mit mehreren Männchen paaren, so z. B. beim Grasläufer, einer amerikanischen Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (LANCTOT et al. 1997).

Abb. 3: Liste der Arten bei denen weibliche Promiskuität zum Fortpflanzungserfolg führt (nach GERLACH et al. 2012)

Promiskuitives Verhalten ist auch bei Primaten dokumentiert worden (SOLTIS 2002). Z. B. paaren sich Weibchen einer von HRDY (1986) untersuchten Languren-Art in Asien werben auch um andere Männchen als dem Haremsführer. Auch einige weibliche Pavianarten gehen mehrere Bindungen mit Männchen ein. Promiskuitive Weibchen finden sich auch bei Schimpansen, Bonobos, verschiedenen Arten der Krallenaffen, Paviane, Meerkatzen, Makaken – und natürlich bei Menschen. Gründe für weibliche Promiskuität können unterschiedlich sein: genetische Vorteile, gesündere Nachkommen, Speicherung von Spermien, bei denen die schwächeren Spermien „eliminiert“ werden, Schutz durch mehr Männchen, höhere Investition der Männchen in die Jungenaufzucht (dadurch, dass die Männchen nicht wissen, ob sie der Vater der Nachkommen sind, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit der Kindstötung durch Männchen) etc. Bevor wir uns mit der Rolle der Männchen auseinandersetzen, sei vielleicht auch hier erwähnt, dass auch unter dem Bateman-Theorem die Investition der Männchen nicht wirklich gering ist. Zwar ist ein Spermium kleiner als eine Eizelle, doch Männchen produzieren unheimlich viel davon. Pro Ejakulation mehrere Hunderttausend bis Millionen Spermien, von denen nur eine ans Ziel kommt – verschwenderischer geht’s es kaum noch. Außerdem führt nicht jede Kopulation zur Befruchtung und die Brautwerbung ist durchaus kostenintensiv: Der Pfauenschwanz ist für das Männchen eine Last, wie auch das Geweih des Hirsches, der Gesang vieler Vögel, das Nest der Laubenvögel, die Mähne des Löwen oder das dicke Auto eines Machos. Alles Attribute die kostenintensiv und energiezehrend sind – und das Weibchen nicht immer beeindrucken. Männer können nicht einfach hingehen und ein Weibchen begatten, so einfach funktioniert das eben nicht (vgl. auch BORGERHOFF-MULDER & RAUCH 2009). Weiterhin ist Fortpflanzung auch mehr als die Verschmelzung von zwei Zellkernen. Bei der Fusion von Spermium und Eizelle werden auch viele nicht-genetische Faktoren miteinander verschmolzen. Im Zellplasma befinden sich viele Nährstoffe, RNA-Moleküle, Proteine, Hormone, Ionen etc., die für die Entwicklung des Embryos von unermesslicher Wichtigkeit sind und dessen erste Zellteilungen steuern (die DNA des Embryos ist bei den meisten Arten bis zum Gastrulation, wenn sich die ersten Organanlagen als Zellschichten bzw. Keimblätter bilden, überwiegend stillgelegt, da alle nötigen Informationen für die Entwicklung im Zellplasma gespeichert werden; mittlerweile weiß man auch, dass nicht nur in der Eizelle, sondern auch im Spermium wichtige Informationen im Zellplasma gelagert werden; vgl. CABEJ 2012). Es sollte auch in Betracht gezogen werden, dass, bei aller Rede um die Konkurrenz der Spermien, ein Spermium alleine niemals überlebensfähig wäre. Erst die Masse der Spermazellen sichert das Überleben der anderen – von Spermienkooperation ist jedoch selten die Rede.

KUTSCHERA (2018) möchte in seinem Büchlein darauf hinweisen, dass „Männer … gebärunfähige Variationen-Generatoren mit einer einzelnen biologischen Aufgabe, Vielfalt in die Population zu bringen“ sind, „während weibliche Säuger relativ einförmige Eizellen beisteuern“. Aus diesem Unterschied interpretiert er Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen und versucht diese evolutionär zu erklären. Er beruft sich dabei auf das Buch von William K. BROOKS (1883): The Law of Heredity und verweist aufgrund dieser Unterschiede in der Gametenproduktion auf intellektuelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern (die für diese Zeit so typisch waren). Nur ganz beiläufig versucht Kutschera mit dem Verweis auf eine (!) populärwissenschaftliche Literatur (PINKER 2008) die über 135 Jahre alten Thesen von BROOKS (1883) für aktuell zu befinden. Nachdem was wir jetzt wissen und in den diversen Kapiteln erfahren haben können wir dem entgegnen:

In der Biologie definieren sich Geschlechtsunterschiede zwar in der Gametengröße (also ob man Ei- oder Spermazellen produziert), sie geben aber keinerlei Auskunft darüber wie Paarungsverhalten und Jungenaufzucht auszusehen haben.

Gute Väter – schlechte Mütter?

Wir wissen, dass Männer im Durchschnitt einen höheren Testosteronspiegel im Blut haben als Frauen, aber es gibt nur sehr wenige Studien, in denen eine Gruppe vergleichbarer Männer und Frauen getestet wird, die zur gleichen Zeit dasselbe tun. Es wird vermutet, dass die Beziehung zwischen Eltern und Testosteron negativ ist: Die Interaktion mit Säuglingen kann den Testosteronspiegel senken. Dies scheint das entgegengesetzte Muster für ein anderes für die Pflege wichtiges Hormon zu sein, Prolaktin. Wenn Mütter stillen und intensiv mit jungen Säuglingen interagieren, ist der Hormonspiegel für Prolaktin hoch und der Testosteronspiegel niedrig. Im Allgemeinen ist der Prolaktinspiegel bei Männern morgens am höchsten (immer noch viel niedriger als bei Frauen) und nimmt tagsüber ab. Wir wissen, dass der Testosteronspiegel bei Männern durch Aktivitätsmuster, Dominanzinteraktionen und aggressive Ereignisse oder Wettbewerbe beeinflusst werden kann. Jüngste Forschungen untersuchten den Prolaktin- und Testosteronspiegel von Männern, die mit Säuglingen in Wechselwirkung traten. Obwohl es einige Unterschiede in den Ergebnissen gibt, ging der Trend dahin, dass Testosteron sinkt und Prolaktin stabil bleibt oder bei den Vätern zunimmt, wenn sie mit Säuglingen interagieren, im Vergleich zu Kontrollmännern, die nicht mit Säuglingen interagieren. Außerdem war Testosteron bei frisch verheirateten Männern, verheirateten Vätern und Männern in langfristigen Beziehungen im Allgemeinen niedriger als bei alleinstehenden Männern (GRAY & CAMPBELL 2009). Eine Studie belegte, dass schreiende und bedürftige Kleinkinder sich unterschiedlich auf den Testosterongehalt bei Männern auswirken. Bei unerfahrenen Männern und jenen, die Frauen die Kinderaufzucht überlassen steigt der Testosteronspiegel, besonders wenn sie sich nur das Babygeschrei anhören, jedoch nichts dagegen unternehmen. Bei Männern hingegen, die Erfahrungen mit Kindern haben, sank der Testosteronspiegel (VAN ANDERS et al. 2012).

Tatsächlich lassen sich senkende Testosteronspiegel und die Rolle der Affenväter zum Leidwesen von Herrn Kutschera auch bei anderen Primatenarten beobachten. Gerade bei vielen Primatenarten kommt väterliche Fürsorge sehr häufig vor. Viele Männchen beschützen, retten, bewachen, adoptieren, tragen, ersorgen und füttern die Jungtiere, spielen mit ihnen, groomen (früher auch lausen genannt) sie und übernehmen die Rolle des Babysitters (DREA 2005).

Weißbüschelaffen (Callithrix jacchus) sind eine kleine Affenart, die die Regenwälder in Brasilien bewohnen. Sie leben in kleinen Gruppen zusammen, die von einem dominanten Pärchen angeführt werden, die sich als einzige in der Gruppe fortpflanzen. Die Männchen sind stark an der Jungenaufzucht beteiligt (aufgepasst Herr Kutschera!). Interessant hierbei: Während bei single-Männchen dieser Art der Testosteronspiegel schwankt und auf den Ovulationszyklus der Weibchen reagiert, bleibt er bei den „Familienvätern“ konstant (ZIEGLER et al. 2005).

Die Jungenaufzucht kann sogar innerhalb einer einzelnen Affenart variieren, so z. B. bei den Japan-Makaken (Macaca fuscata). In einigen Regionen Japans kümmern sich die Männchen dieser Affenart um die Jungtiere, in anderen nicht (ITANI 1959). Ähnliches ist auch bei Berberaffen (Macaca sylvanus) beobachtet worden. Während auf Gibraltar sich die Männchen intensiv an der Jungenaufzucht beteiligen, tun das die männlichen Berberaffen in Marokko nicht (BURTON 1972, 1977, 1992).

Anders als von KUTSCHERA (2018) behauptet eignen sich Männern eben doch zur Kindererziehung – Pech gehabt Herr Kutschera! Dass Männer durchaus zu pflegerischen Tätigkeiten und Verhaltensweisen fähig sind, zeigen empirische Studien mit Vätern, die nach der Geburt ihres Kindes die Mutterrolle übernommen haben. „Mütterlichkeit“ hängt eng mit den biographisch erlebten Erfahrungen zusammen und gilt grundsätzlich für Männer wie auch für Frauen, so das Ergebnis dieser Studien (vgl. WALTER 2012).

Es ist unbestritten, dass für die Entwicklung der Menschheit geschlechterdifferente Körper sinnvoll und notwendig sind. Kutschera beharrt aber darauf, dass Frauen eine „biologisch bedingte Neigung“ haben, „ihren eigenen Nachwuchs liebevoll aufziehen zu wollen“ und einen „Mutterinstinkt“ besitzen (KUTSCHERA 2018, S. 44). Bei Kutschera wird die Mutterliebe als von Natur und Biologie vorherbestimmt dargestellt. Zwar hat z. B. Stillen (eine rein weibliche Eigenschaft) grundlegende Bedeutung für die Versorgung von Kindern, zugleich aber zeigt eine kulturhistorische Perspektive eine hohe Variabilität, da auch Ammen Kinder stillen. Die von ihm propagierte selbstlose, liebende Mutterfigur versucht Kutschera mit Bildern aus den letzten Jahrhunderten zu untermauern und damit den Eindruck der Zeitlosigkeit zu suggerieren (KUTSCHERA 2018: S. 239,240). Anthropologische Studien belegen aber, dass die selbstlose Mutterliebe erst während des Zeitalters der Industrialisierung, als Frauen für die Reproduktion der arbeitenden Gesellschaft an den Herd gezwungen wurden, auftauchte (BANDITER 1984, 2010).

Dass es bei Menschen keinen natürlichen „Mutterinstinkt“ geben kann, belegen zahlreiche anthropologische Studien von Stammesgesellschaften. Weil diese unter verhältnismäßig ursprünglichen Bedingungen leben, sind solche Gesellschaften für das Verständnis unserer Natur wesentlich wichtiger, als „moderne“ Gesellschaften. Natürlich darf man nicht den Fehler begehen automatisch zu schließen, dass Jäger- und sammler-Kulturen von heute ohne historische Besonderheiten genauso lebten wie unsere Vorfahren von vor einigen hunderttausend Jahren. Dennoch, was sagen anthropologische Studien zum Mutterinstinkt?

Zweifellos starben und sterben viele Säuglinge aufgrund von Krankheiten oder harten Bedingungen (z. B. Nahrungsmangel). Viele Anthropologen sind sich jedoch einig, dass ein großer Teil der toten Säuglinge nicht auf solche „natürlichen“ Umstände zurückzuführen ist, sondern auf Infantizid (Kindstötungen). Jäger- und Sammler-Gesellschaften beschränken so die Zahl der Säuglinge, damit diese der Gruppe nicht zur Bürde werden, vor allem wenn Nahrungsressourcen nicht übermäßig vorhanden sind. Nancy Scheper-Hughes untersuchte die Todesfälle unter Säuglingen im Nordosten Brasiliens, wo 20% der neugeborenen vor ihrem ersten Lebensjahr sterben. Sie fand heraus, dass Frauen den Tod mancher Kinder als „Segen“ empfinden, es Kinder seien, die „sterben wollen“, weil „ihr Lebenswille nicht stark genug“ war. Diese Kinder bekamen auch weniger Nahrung und gesundheitliche Betreuung als ihre gesunden Geschwister. Joseph Birdsell, einer der weltweit führenden Experten der Kultur australischer Ureinwohner, schätzt, dass dort die Hälfte aller Säuglinge umgebracht werden. Eine Untersuchung heutiger prä-industrieller Gesellschaften ergab, dass die Hälfte bis Dreiviertel dieser Gesellschaften Kindstötungen begeht. Doch das beschränkt sich keinesfalls auf „primitive“ Gesellschaften. Zwischen 1784 und 1822 stieg die Zahl der Babys, die in Frankreich dem beinahe sicheren Tod ausgeliefert wurden von 40.000 auf 140.000. 15% der gemeldeten Todesfälle unter weiblichen Säuglingen in Teilen Indiens sind auf Kindsmord zurückzuführen und in China werden schon seit Jahrhunderten weibliche Säuglinge getötet, da Jungen bevorzugt werden. In Gesellschaften, in denen Kindstötungen begangen werden, gelten Neugeborene auch nicht als vollwertige Menschen. Teilweise werden sogar Rituale wie Taufe und Namenszeremonien verschoben, bis klar wird, ob ein Kind leben darf (RYAN & JETHA 2016: S. 233-235).

Diese Darstellungen sollen weder Kindestötungen kulturrelativistisch entschuldigen, noch die wichtige Rolle von Vätern und Müttern herunterspielen. Sie belegen jedoch, dass die aufopferungsvolle Mutter mit ihren Mutter-Instinkten unmöglich ein „natürliches“ Erbe unserer Evolution darstellt. Elternliebe, auch die der Väter, spielt für die Kindheitsentwicklung trotzdem eine sehr wichtige Rolle (vgl. z. B. ROHNER & VENEZIANO 2001).

Never meet the Flintstones – Probleme der evolutionären Psychologie

Im Abschnitt über den biologischen Determinismus haben wir vergegenwärtigt, dass dieser die Auffassung vertritt, dass der Mensch ausschließlich oder überwiegend von seiner biologischen Natur bestimmt wird und nicht von seiner sozialen bzw. kulturellen Umwelt. In Anbetracht der Tatsache, dass das Bateman-Prinzip aussagt, dass Männchen die Strategie verfolgen ihre billig produzierten Spermien zu verteilen und somit möglichst viele Weibchen zu begatten und Weibchen hingegen sich die Männchen aussuchen, weil sie durch ihre Eizellenbildung einen hohen Aufwand auf die Jungenaufzucht betreiben, haben biologische Deterministen auch ihre Erklärungsmuster für die menschliche Paarbindung. Diese wird in der sogenannten „Evolutionären Psychologie“ zusammengefasst. Dieser Forschungszweig versucht das Verhalten der Menschen mit Erkenntnissen über die Evolution zu erklären. Was erstmal ganz vernünftig klingt, erweist sich jedoch in vielerlei Hinsicht als pseudowissenschaftliche Aussagen. Aus dem Standardnarrativ der Evolutionären Psychologie entsprachen die Urgesellschaften in der „Steinzeit“ dem heutigen Familienbild. Es waren monogame Paarbindungen, bei denen die Männer auf die Jagd gingen und die Frauen zu Hause blieben und sich um die Kinder kümmerten. Frauen suchten sich dabei natürlich die dominantesten alpha-Männchen aus, die Schutz und Nahrung boten. Dafür „beschenkten“ die prähistorischen Frauen ihren Mann mit Sex und Kindern. Natürlich präferierten dabei die Männer die fruchtbarsten (und am besten unterwürfigen) Weibchen. Dieses evolutionäre Erbe zeige sich auch heute noch, denn eigentlich sind wir immer noch Steinzeitmenschen, da sich unsere Kultur schneller entwickelte als unsere Gene. Eigentlich lebten unsere Vorfahren in etwa so wie die Familie Feuerstein – nur ohne Dinosaurier. So schlüssig diese Argumentation auf den ersten Blick wirken mag, so ist sie in fast jederlei Hinsicht falsch.

Es sollte hier nochmal betont werden, dass die Biologie des Menschen keineswegs geleugnet werden soll. Wir sind Lebewesen und unterliegen somit unserer eigenen Biologie: wir haben Hunger, müssen aufs Klo, wachsen und sterben und wir werden geil. Aber ein wesentlicher Abschnitt unserer Natur ist unsere Kultur, unser gesellschaftliches Zusammenleben. Um die menschliche Sexualität verstehen zu wollen, kann man nicht alles was menschlich ist – Sprache, Kultur, Gesellschaft, Politik, soziale Normen und Identitäten – außer Acht lassen.

Kutscheras Buch ist voll mit Beispielen zur evolutionspsychologischen „Erklärung“ der Geschlechterverhältnisse.

- Männer seien aufgrund ihres Testosteronspiegels für die Kinderaufzucht ungeeignet (KUTSCHERA 2018: S. 307).

- Der Versuch, „junge Frauen mit allen Mitteln dazu zu überreden, Ingenieurinnen zu werden“ sei, so Kutschera, eine „geistige Vergewaltigung heranwachsender Frauen“ (KUTSCHERA 2018: S. 48).

- Dominante Frauen sind für Kutschera ein “evolutionary dead end”. “Alpha-Frauen” finden keinen Partner oder werden von solchen nicht akzeptiert. Diese “ökonomisch erfolgreichen” Frauen bleiben ohne Kinder und sterben entsprechend kinderlos aus (KUTSCHERA 2018: S. 270).

- Kutschera stellt auf Seite 22 eine Illustration geschlechterspezifischer Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen anhand eines Gemäldes aus dem Jahr 1848 dar: brave Mädchen, freche Jungs. Diese Geschlechterunterschiede seien naturgegeben. Zwar streitet Kutschera nicht ab, dass auch eine soziale Prägung eine Rolle spiele, ignoriert es aber mit einer ausführlichen Erklärung dies zu erläutern. Denn solche Bilder seien eindeutig. Für Kutschera sind “[d]ie Jungen sind mehrheitlich aktiv-aggressiv-autoritätsverachtend-selbstbestimmt […] die Mädchen hingegen sind brav und angepasst“ (KUTSCHERA 2018: S. 23). Aus der Perspektive der Evolutionsbiologie (bzw. Psychologie) verdeutliche dieses Bild die naturgegebenen Geschlechterrollen.

- Die „Standardehe“ ist „keine beliebig wählbare Lebensoption, sondern ein evolutionäres Erbe“. „Die Abwertung der naturgegebenen, alle Kulturen und lange historischen Zeiträume umfassende Kernfamilie ist eines der übelsten ideologischen Verwirrungen der Gender-Ideologie.“ (KUTSCHERA 2018: S. 206)

- „Der deutliche Größenunterschied zwischen Mann und Frau ist, wie auch bei anderen Säugertieren, ein biologischer Grund dafür, dass Männer aller Kulturkreise der Erde, trotz familiärer Bindung, zur Polygamie neigen“. (KUTSCHERA 2018: S. 206-207)

- Auf die Frage, warum in manchen Ländern Afrikas und Russlands Homosexualität abgelehnt oder bestraft wird, antwortet Kutschera: „Diese Alpha-Männer, meist despotische, haben ihre Macht und Intelligenz dafür benutzt, das Überleben des Kollektivs zu sichern. Diese Testosteron-gesteuerten Kämpfer hatten meist zahlreiche Reproduktionspartnerinnen und somit eine hohe Darwin‘sche Fitness (Kinderzahl). Möglicherweise übertragen die heutigen Despoten ihre eigenen Veranlagungen auf die von ihnen beherrschten Menschen und sind daher intolerant. Weiterhin waren die Gruppenführer daran interessiert, die Zahl ihrer Untergebenen zu vermehren: Verhaltensweisen, die eine Reduktion der Kinderschar mit sich bringen, passen nicht in dieses Schema.“ (KUTSCHERA 2018: S. 265)

- „Dennoch bevorzugen reife, mächtige Männer junge Partnerinnen, die potentiell schwanger werden können, und sind Post-Menopause-Damen eher weniger zugeneigt. Möglicherweise steckt ein verborgener Fortpflanzungstrieb hinter dieser Vorliebe, insbesondere bei Alpha-Männern. Früher waren das die o. g. despotisch-intoleranten Rudelführer, heute sind es oft Führungskräfte.“ (KUTSCHERA 2018: S. 265)

- „Frauen bevorzugen hingegen ältere Männer (als sie selbst), die über entsprechende materielle Ressourcen verfügen (Geld und Erfolg) und sich gegenüber ihren konkurrierenden Geschlechtsgenossen bewährt haben (Alpha-Männer). Kurz gesagt, nach Buss (1989) bevorzugen Männer junge, attraktive, fertile und loyale (treue) Frauen, mit dem Potential Kinder zu gebären und diese häuslich-liebevoll großzuziehen, ohne das materielle Dinge besonders wichtig wären (auf Bildung wird nur bedingt Wert gelegt). Frauen hingegen orientieren sich an reiferen Männern mit materiellen Absicherungspotential, d. h. die eine Familie unterhalten können (Versorgerfunktion).“ Diese befunde seien ein „Naturgesetz“. (KUTSCHERA 2018: S. 272)

- „Männer hatten schon immer die Tendenz, irgendwann einmal die Frau mit Kindern zu verlassen. Das ist evolutionär bedingt und naturgegeben, aber moralisch verwerflich, keine Frage.“ (KUTSCHERA 2018: S. 338). Warum sollte aber etwas Naturgegebenes moralisch verwerflich sein?

- „Männer [bevorzugen] … über alle Kulturen hinweg deutlich jüngere, attraktive, fertile, nicht besonders wortgewandte Frauen. Männer sind quasi die Urviecher in uns – die Affen in uns sind wir Männer, d. h. wir Männer wollen einfach eine nette Frau, mit der man nicht groß diskutieren muss. Jung, attraktiv, gut kochen muss sie können, Kinder großziehen, und das geht durch alle Kulturen.“ (KUTSCHERA 2018: S. 343)

- „Frauen empfinden Massenzuwanderung [von Männern] in der Regel als Bereicherung“, Männer sehen solche Zuwanderer in der Regel als „Konkurrenten“. (KUTSCHERA 2018: S. 401)

Diese Beispiele aus Kutscheras Buch sollen genügen, um zu verdeutlichen, wie die Evolutionäre Psychologie argumentiert. Einige von Kutscheras Behauptungen wurden schon widerlegt, andere werden folgen. Auffällig ist hierbei, dass bei vielen Beispielen Kutschera nicht belegtes als eine absolute Wahrheit darstellt, in anderen Bereichen sich sehr vage äußert („möglicherweise …“) und in jenen Bereichen, bei denen er Literatur zitiert, diese eher dürftig ist (dazu später mehr). Hier liegt das eigentliche Problem der Evolutionären Psychologie. Kulturelle Einflüsse scheinen keinerlei Rolle zu spielen.

Ein Artikel der hpd mit dem Titel „Das Kreuz mit der Biologie“ bringt es auf den Punkt:

Kaum eine menschliche Verhaltensweise bleibt von solchen Erklärungsversuchen verschont, evolutionspsychologisch argumentierende Autoren haben für so unterschiedliche Phänomene wie Selbstmordattentate, Sadomasochismus und die Vorliebe junger Mädchen für die Farbe rosa „Erklärungen“ parat. Diese Erklärungen werden gerne als wissenschaftlich bezeichnet, was verschleiert, dass es sich in vielen Fällen um Gedankenspiele handelt, die empirisch nicht überprüfbar sind.

(…)

Biologistisch ist an der Vorgehensweise der Evolutionären Psychologie, dass mögliche nicht-biologische alternative Erklärungen in der Regel gar nicht in Betracht gezogen werden. Ihre Protagonisten gehen vor allem von zwei Vorannahmen aus: Verhalten hat eine genetische Basis und stellt außerdem eine Anpassung dar. Nun muss nur noch ein Szenario gefunden werden, das die Verhaltensweise als evolutionär vorteilhaft erscheinen lässt – fertig ist die „Erklärung“.

(…)

Mit genügend Phantasie lässt sich für jede nur denkbare menschliche Verhaltensweise ein Grund finden, weshalb sie in der Steinzeit von Vorteil gewesen sein könnte – und Biologisten legen eine außerordentliche Phantasie an den Tag. Zu den skurrilsten Blüten der Evo-Psychologie gehört sicher das bereits erwähnte Beispiel der Vorliebe von Mädchen für die Farbe rosa. Die wird dadurch erklärt, dass das weibliche Gehirn darauf programmiert sei, Früchte zu finden, und diese hätten nun einmal meist eine rötliche Farbe [früher war rosa übrigens eine Jungen-Farbe – Internet-Evoluzzer]. Nicht minder bizarr ist Edward O. Wilsons Versuch, die Popularität der Gemälde Piet Mondrians zu erklären: Diese erinnerten an den Blick durch Baumkronen auf den Himmel und damit an Landschaften, die unserer Natur als Jäger und Sammler entsprächen.

Nicht alle „Just-so-Stories“ sind so absurd, häufig sind sie durchaus plausibel. Problematisch sind aber die oft dürftige empirische Basis sowie die Vorannahmen, von denen die Autoren ausgehen.

(…)

Auch tendiert die Evo-Psychologie dazu, Hypothesen zu produzieren, die schlicht nicht widerlegbar sind. Ein schönes Beispiel dafür findet sich bei dem der säkularen Szene nahe stehenden Autoren Bas Kast. Kast versucht, den Fall von Joseph Fritzl, der seine Tochter jahrelang als Sexsklavin im Keller einsperrte, evolutionspsychologisch zu deuten: „Da die Tochter bereits die Hälfte seiner Gene in sich trägt, sind alle Kinder, die Fritzl ihr abnötigte, zu 75 Prozent mit seinem Erbgut identisch. Hätte Fritzl auch seiner Enkelin K. ein Kind aufgezwungen , […] es wäre zu 87,5 Prozent sein Klon gewesen. Fast könnte man meinen, Fritzl hätte einen bis in den Wahnsinn getriebenen Genegoismus mit Methodik verfolgt.“

Das lässt aufhorchen, erklären Evolutionspsychologen doch auch das Inzestverbot mit dem „Egoismus der Gene“. Ob Inzestverbot oder Inzest, ob die Vorliebe für junge Frauen oder alte, ob Mitgefühl oder psychopathische Gefühlskälte: Die Evolution scheint für einfach alles eine Erklärung bereit zu halten. Eine Hypothese aber, die restlos alles erklärt und an einer kritischen Prüfung gar nicht scheitern kann, ist nach Karl Popper wissenschaftlich wertlos.“ Quelle

Ein Artikel des Wissenschaftsmagazins „Spektrum“ urteilt nicht weniger hart:

In der Evolutionären Psychologie gelten vier Grundannahmen:

-

Die Evolutionspsychologie muss annehmen, dass es irgendwann in der Geschichte der Menschheit eine hinreichend stabile Umwelt gab. In dieser “Umwelt der evolutionären Angepasstheit” bildeten sich die fraglichen psychologischen Mechanismen des Menschen heraus, auf diese Umwelt sind sie bezogen.

-

Evolutionäre Veränderungen dürfen nur langsam und graduell ablaufen – die Evolutionspsychologie vertritt also einen evolutionären Gradualismus.

-

Um spezifische Verhaltensweisen wie die Aggression oder die Partnerwahl erklären zu können, muss unser Verhalten aus vielen Einzelprogrammen oder “Modulen” zusammengesetzt sein, die sich jeweils als Anpassung auf spezifische Anforderungen der Umwelt entwickelt haben – die Evolutionspsychologie nimmt also eine massive Modularität des menschlichen Geistes an.

-

Und schließlich postuliert die Evolutionspsychologie eine universelle menschliche Natur: Unabhängig von Kultur und individueller Entwicklung würden wir vor allem durch ein universelles, artspezifisches Verhaltensprogramm gesteuert. Quelle

Diese Grundannahmen geraten jedoch ins Wanken:

Zum anderen war auch die Umwelt unserer Vorfahren keineswegs so eindeutig und stabil, wie es die Evolutionspsychologie annahm. Aus Bohrkernen im Gletschereis oder dem Meeresboden und anderen Daten lässt sich das Klima des Pleistozäns mit seinen wiederholten und abrupten Schwankungen rekonstruieren. Die Mitteltemperatur konnte durchaus innerhalb von Jahrzehnten um mehrere Grad ab- und zunehmen. Zudem lebten unsere Vorfahren nicht nur in der Savanne, sondern breiteten sich in viele verschiedene Lebensräume aus. Was soll dann die Umwelt der evolutionären Angepasstheit eigentlich gewesen sein? (…) Auch Bolhuis und Kollegen erkennen an, dass die heutige Evolutionspsychologie nicht mehr eine einfache Umwelt annimmt, sondern eine “weniger spezifische, theoretische Landschaft, die auf einer abstrakten Komposition aller relevanten selektiven Umwelten der Vergangenheit basiert”. Doch kann die Evolutionspsychologie diese “theoretische Landschaft” tatsächlich genau beschreiben, ohne sie durch einen Zirkelschluss erst aus daraus zu rekonstruieren, welche evolutionären Einflüsse man im heutigen Menschen gefunden zu haben glaubt?

Hinzu kommt, dass der Konflikt zwischen der altsteinzeitlichen und der modernen Lebensweise nicht sonderlich ausgeprägt zu sein scheint, merken Bolhuis und Kollegen an. Wären wir so schlecht an Nacheiszeit, Sesshaftigkeit und hohe Bevölkerungsdichte angepasst, dürfte die Weltbevölkerung in dieser Zeit kaum so stetig und vor allem so rasant angestiegen sein. Quelle

Zur graduellen Evolution:

Zum einen zeigten Studien der Tierevolution beispielsweise, dass sich Merkmale schon in wenigen Generationen erheblich verändern können. Und Untersuchungen am menschlichen Genom belegen tatsächlich erhebliche Änderungen in den letzten 50 000 Jahren – unter anderem in genau jenen verhaltensrelevanten Genen, die das Gehirn beeinflussen.

(…)

Die Menschheit hat in den letzten Jahrtausenden nicht nur auf die Umwelt reagiert, sondern diese durch Ackerbau und wachsende Siedlungen aktiv verändert. Theoretisch könnten wir uns also einerseits ökologische Nischen konstruiert haben, die auf unser zu Urzeiten erworbenes Verhalten zugeschnitten sind. Andererseits erfordert die sesshafte Lebensweise zweifellos Wahrnehmungs- und Denkleistungen, für die es in der Altsteinzeit keine Parallelen gab. So könnten sich die Kultur und die Gene also gegenseitig beeinflussen – es kommt zur “Gen-Kultur-Koevolution”.

Welche dieser Deutungen zutrifft und in welchem Ausmaß, wissen weder die Befürworter noch die Gegner der Evolutionspsychologie genau. Dem Anthropologen Jason Antrosio vom Hartwick College in Oneonta zufolge impliziert die Fähigkeit zur Nischenkonstruktion keineswegs, dass der Mensch einfach seine Jäger-Sammler-Lebensweise fortführen muss [4]. Die durch die menschliche Aktivität neu konstruierten ökologischen Nischen könnten viele Formen annehmen, und damit sei dieses Konzept weiterhin nützlich, um zu einer dynamischeren Vorstellung der Evolution beizutragen.Quelle

Zu den spezifischen Verhaltensweisen und den einzelnen „Modulen“ im Gehirn, die das Verhalten steuern und der universellen menschlichen Natur, schreibt der Spektrum-Artikel:

Die anderen beiden Grundthesen der Evolutionspsychologie – die Modularität des Gehirns und die Universalität menschlichen Verhaltens – betreffen den menschlichen Geist selbst. Kulturelle und individuelle Verhaltensunterschiede gehen der reinen Lehre der Evolutionspsychologie zufolge nur darauf zurück, dass diese universellen Verhaltensprogramme je nach Kontext unterschiedlich ausgeprägt sind.

Hunderte oder tausende individuelle Mechanismen oder “Module” sollen dabei jeweils auf eine spezifische Aufgabe spezialisiert sein; sei dies die Partnerwahl, sei es die Erkennung von Unehrlichkeit oder die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn. Erst diese Annahme hat es der Evolutionspsychologie überhaupt ermöglicht zu behaupten, dass Verhaltensweisen evolutionär bedingt sind. Gäbe es nämlich stattdessen generalisierte Strategien, die bei vielen Aufgaben gleichzeitig zum Zuge kommen, würden die jeweiligen Verhaltensweisen alle zusammenhängen. Sie könnten dann nicht mehr unabhängig voneinander im freien Spiel der evolutionären Kräfte entstanden sein.

Wie ist es also um die These der Universalität und der massiven Modularität bestellt? Der Universalität würden interkulturelle Studien widersprechen, meinen Bolhuis und Kollegen. Selbst so fundamentale Aspekte wie die visuelle Wahrnehmung, Kooperationsverhalten, Schlussfolgern, moralische Entscheidungen oder Selbstkonzepte variieren erheblich zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Das wundert eigentlich nicht, denn das menschliche Genom reicht überhaupt nicht aus, um jedes Detail im Gehirn und somit das Verhalten unverrückbar festzulegen. Gene beeinflussen eher bestimmte biochemische Pfade, die sich dann simultan auf verschiedene Gehirnregionen und Leistungen auswirken. Spätestens bei der Kindesentwicklung spielen dann Erfahrungen und andere individuelle Faktoren eine entscheidende Rolle. Und selbst beim erwachsenen Menschen bleibt das Hirn noch plastisch genug, um seine Funktion in Abhängigkeit von externen Einflüssen deutlich zu verändern.

(…)

Auch die Annahme einer massiven Modularität sei zweifelhaft, referieren die vier Kritiker. Zwar gibt es spezialisierte Module vor allem im Bereich der Wahrnehmung, etwa für die Gesichtserkennung. Viele übergreifende kognitive Funktionen wie Lernen, Gedächtnis oder die zentrale Planung und Entscheidungsfindung scheinen aber eher anhand generalisierter Mechanismen zu funktionieren, die in den verschiedensten Situationen flexibel eingesetzt werden – und gerade diese Funktionen sind es, die beim Menschen stärker ausgeprägt sind als bei anderen Tieren und unser Verhalten wesentlich bestimmen. Die massiv modularen, arttypischen Verhaltensprogramme der Evolutionspsychologie sind also in der modernen Hirnforschung nicht recht erkennbar.Quelle

BECK (2014: S. 89) warnt vor der sogenannten Steinzeitfalle:

“Passen Sie besonders auf, wenn Geschlechterrollen evolutionär begründet und anschließend mit vermeintlichen Neuro-Argumenten vermischt werden. (…) Sie können nämlich alles mit evolutionären Scheinargumenten ‘begründen’, dabei ist es nur äußerst schwer nachzuprüfen, wie denn die Gesellschaftsstruktur vor 50.000 Jahren wirklich ausgesehen hat.”

GOULD (1997) kritisiert, dass Annahmen über die evolutionäre Bildung kognitiver Mechanismen häufig nicht mehr als plausibel klingende Geschichten seien, die sich nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung bestätigen oder widerlegen ließen.

Die evolutionäre Psychologie neigt dazu, dass Verhaltensweisen heutiger Gesellschaften, meist die kapitalistischen Großmächte im anglo-amerikanischen Kulturraum, 1 zu 1 auf die Steinzeit zu übertragen, ohne die tatsächliche Evolution menschlichen Sozialverhaltens zu untersuchen (zur weiteren Kritik der Evolutionären Psychologie vgl. ROSE & ROSE 2001)

Wir schließen unsere generelle Kritik der Evolutionären Psychologie mit einem Zitat von Steven ROSE (2000: S. 20) ab:

„Wir Menschen sind keine leeren Organismen, keine freien Geister, die einzig und allein eingeschränkt werden durch die Grenzen unserer Vorstellungskraft oder, etwas prosaischer, durch die sozialen und ökonomischen Gegebenheiten, unter denen wir leben, denken und handeln. Andererseits sind wir aber auch nicht reduzierbar auf ‚nichts als‘ Maschinen zur Replikation unserer DNA. Vielmehr sind wir das Produkt der konstanten Dialektik zwischen dem ‚Biologischen‘ und dem ‚Sozialen‘, in deren Spannungsfeld die menschliche Evolution sich abgespielt hat, Geschichte gemacht wurde und wir uns als Individuen entwickelt haben…“

Familienleben in der Steinzeit – was wissen wir wirklich?

Wie sah nun unser Familienleben in der Urgesellschaft wirklich aus? Sind wir monogam, polyamor oder eine Mischung aus beiden? Sind wir patriarchalisch, matriarchalisch oder egalitär gewesen? Diese Frage lässt sich natürlich nicht so einfach beantworten, denn keiner von uns ist so alt, dass er die Urgesellschaft vor mehreren Hunderttausend Jahren miterlebt hat. Doch es gibt eine Reihe hinreichender Indizien aus unterschiedlichen Disziplinen, die ein relativ sicheres Erklärungsmuster geben, wie unsere Vorfahren gelebt haben – und diese widersprechen ganz eindeutig den Märchengeschichten der Evolutionären Psychologie. Die Erkenntnisse entstammen so unterschiedlicher Disziplinen wie der Erforschung heute lebender Jäger- und Sammlergesellschaften, der Paläoanthropologie und Archäologie und der vergleichenden Primatologie & Anthropologie. Wir werden die Erkenntnisse der einzelnen Disziplinen zusammenfassen.

Heute lebende Jäger- und Sammlergesellschaften

Ein interessanter Aspekt der Evolutionären Psychologie ist der Umstand, dass diese zwar vorgibt wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben könnten, ignoriert jedoch völlig jene Kulturen, die heute in Gesellschaften leben, die denen der Steinzeit am ähnlichsten waren. Natürlich sollte angemerkt werden, dass die heutigen Jäger- und Sammlergesellschaften auch ihre eigene Evolution durchgemacht haben und eine 100%ige Übertragung auf unsere Urgeschichte auch nicht möglich ist. Jedoch stehen diese Kulturen und viel näher als jene Studentengruppen aus den USA, die die Evolutionspsychologen für ihre Studien so gerne zu Rate ziehen.

Auch heute noch leben sehr viele Kulturen in Verhältnissen wie vor der neolithischen Revolution, also bevor der Mensch sesshaft wurde und Landwirtschaft betrieb. Solche Kulturen finden sich immer noch in Südamerika, Afrika, Südostasien, Neuguinea, den pazifischen Inseln und Australien, sogar in den nördlichen Polarregionen. Wir haben es also mit einer geographischen und kulturellen Vielfalt zu tun. Wie sehen da die Familienverhältnisse aus? Dominiert die „naturgegebene“ Kernfamilie mit dominanten Alpha-Männern (die gerne auch mal Fremdgehen), wie Kutschera behauptet?

2015 untersuchte eine Forschungsgruppe um Mike Dyble genau diese Frage (DYBLE et al. 2015). Die Studie hat gezeigt, dass Männer und Frauen in zeitgenössischen Jäger-Sammler-Stämmen in der Regel den gleichen Einfluss darauf haben, wo ihre Gruppe lebt und mit wem sie zusammenleben. Die Ergebnisse stellen die Idee in Frage, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine neue Erfindung ist, was darauf hindeutet, dass dies für den größten Teil unserer Evolutionsgeschichte die Norm für den Menschen war. Dyble zufolge legen die neuesten Erkenntnisse nahe, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Überlebensvorteil gewesen sein könnte und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der menschlichen Gesellschaft und Evolution gespielt hat. Die Wissenschaftler sammelten Daten von zwei Jäger-Sammler-Populationen im Kongo (Mbendjele BaYaka) und auf den Philippinen (Agta), einschließlich Verwandtschaftsbeziehungen, Bewegung zwischen Lagern und Aufenthaltsmustern. Dazu führten sie hunderte von Interviews. In beiden Fällen leben die Menschen in der Regel in Gruppen von etwa 20 Personen, die ungefähr alle 10 Tage ihren Ort wechseln und sich von Jagdwild, Fisch und gesammelten Früchten, Gemüse und Honig ernähren. Die Wissenschaftler erstellten ein Computermodell, um den Prozess der Lagerzusammenstellung zu simulieren. Dabei gingen sie davon aus, dass die Menschen ein leeres Lager mit ihren nahen Verwandten besiedeln würden: Geschwistern, Eltern und Kindern. Wenn nur ein Geschlecht Einfluss auf den Prozess hat, wie es typischerweise in von Männern dominierten agrarischen Gesellschaften der Fall ist, treten enge Gruppen verwandter Personen auf. Die durchschnittliche Anzahl nah verwandter Personen fällt jedoch geringer aus, wenn beide Geschlechter den gleichen Einfluss ausüben. Und genau letzteres war bei den untersuchten Populationen der Fall. Die Autoren argumentieren, dass sich die Gleichstellung der Geschlechter als evolutionärer Vorteil für frühe menschliche Gesellschaften herausgestellt haben könnte, da dies ein breiteres soziales Netzwerk und eine engere Zusammenarbeit zwischen nicht miteinander verwandten Personen gefördert hätte. Dadurch steige die Auswahl möglicher Sexualpartner, womit die Gefahren von Inzucht reduziert werden. Außerdem können so neue Erfindungen und Informationen schneller verbreitet werden.

Im Jahr 2012 führten Katherine Starkweather und Raymond Hames eine Umfrage zur „nicht-klassischen Polyandrie“ durch (also, dass Frauen sexuelle Kontakte und Liebesbeziehungen zu mehr als einem Mann suchen) und stellten fest, dass das Phänomen in weit mehr Gesellschaften existiert als bisher angenommen. Sie entdeckten 53 Gesellschaften in denen solch eine Polyandrie vorkommt. Zwar kommen solche polyandrischen Verhältnisse relativ selten vor, häufen sich aber vor allem in egalitären Gesellschaften (STARKWEATHER & HAMES 2012)

In einem anderen Beispiel untersuchten Stephen Beckman und Paul Valentine das Phänomen der „partiellen Vaterschaft“ bei Stämmen in Südamerika: die Überzeugung, dass Babys aus der Ansammlung von Spermatozoen multipler Männchen bestehen. Schwangerschaft wird als etwas graduelles angesehen. Dieser Glaube, der bei Stämmen im Amazonasgebiet üblich ist, erfordert polyamore sexuelle Aktivitäten von Frauen und dass Männer die Last der Kindererziehung teilen, sie als unterstützen (BECKMAN & VALENTINE 2002).

Damit wäre die Vaterschaft solcher Kulturen auch schwer zu erklären und die Ache-Indianer in Paraguay haben sogar vier Arten von Vätern: „miare“ (Der Vater, der das Kind in der Gebärmutter plaziert hat; „peroare“ (Die Väter, die es durchmischt haben); „momboare“ (Die Väter, die es hinausgeschüttet haben) und „bykuare“ (die Väter, die für die Essenz des Kindes gesorgt haben) (zitiert in RYAN & JETHA 2016: S. 114).

Aber schon weit vor diesen neueren Studien hatte der Anthropologe Lewis Morgan 1877 den Indianerstamm der Irokesen in Nordamerika untersucht (MORGAN 1877). Morgan stellte fest, dass die Irokesen in großen Familieneinheiten lebten, die auf polyamoren Beziehungen beruhten, in denen Männer und Frauen in allgemeiner Gleichberechtigung lebten. Berühmtheit erhielt Morgans Buch durch die Schrift von Friedrich Engels „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ (ENGELS 1884).

Weder Morgan noch Engels zeichneten ein Bild des „edlen Wilden“ ab, Menschen waren in der Urgesellschaft egalitär, nicht weil sie ein gutes, reines Gewissen hatten, sondern ihre Lebensumstände sie dazu zwangen so zu leben. In diesen Gesellschaften war die Gemeinschaft alles. Die Menschen überlebten dank der Unterstützung ihres Clans. Daher war es unerlässlich, dass sie sich innerhalb ihres Clans austauschen und arbeiten. Dies ging auch über Geschlechtergrenzen hinaus.

Obwohl viele Naturvölker in egalitären Strukturen leben, bei denen die Frauen autonom sind und bei wichtigen Entscheidungen das Wort ergreifen, appellieren immer noch einige Forscher darauf, dass alle Gesellschaften zu allen Zeiten patriarchal organisiert waren, so z. B. der Soziologe GOLDBERG (1993). Für Goldmann gibt es keine Grenzfälle – interessanterweise erwähnt er aber nicht die matriarchal organisierten Moso in China. Dagegen kommt er auf die in Indonesien lebenden Minangkabau. Diese hält er für patriarchalisch, weil er schreibt, dass die Frauen den Männern das essen servieren. Eine schlüssige Argumentation – in etwa so wie die Behauptung, wir leben in einer Frauendiktatur, weil Männer Frauen die Tür aufhalten. Weiterhin zitiert Goldberg die Anthropologin Peggy Reeves Sanday, die erwähnt, dass bei den Minangkabau auch Männer bei einigen traditionellen Gesetzgebungen mitentscheiden. Doch auch hier ist Goldmanns Argumentation fragwürdig. Zum einen kann eine Gesellschaft nicht-patriarchal sein und trotzdem Männern in einigen Bereichen eine Autonomie gewähren. Zum anderen bezeichnet Sanday die Minangkabau selbst als matriarchalisch organisiert (sie vererben z. B. den Grundbesitz und Männer ziehen in den Haushalt der Frau) (SANDAY 2002).

Das Problem dieser gesamten Argumentationskette ist, dass viele, die ein Matriarchat widerlegen wollen, dieses als Spiegelbild patriarchaler Gesellschaften sehen, in denen Frauen mit ihren High-Heels nach Männern treten treten und diese diskriminieren. Diese Vorstellungen sind aber falsch. Wenn von Matriarchat die Rede ist, dann sind damit egalitäre Gesellschaften gemeint, bei denen Mann und Frau gleichberechtigt sind und sich ergänzen (daher ist die Bezeichnung egalitär auch vernünftiger, um unnötige Verwirrung zu vermeiden).

Tatsächlich erweist sich auch die Kinderaufzucht als eine Sache des Kollektivs. So werden Babys bei Jäger- und Sammlergesellschaften nicht nur von ihrer Mutter getragen und gesäugt, sondern auch von anderen Mitgliedern der Gruppe. Die Babys erkennen zwar die Mutter auf Anhieb (wodurch es eine sehr enge Mutter-Kind-Bindung gibt), es gibt aber zweifelsohne ein starkes Kollektiv aus Hebammen. Die Mutter wird dadurch entlastet und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder werden gefördert (ZUK 2013: S. 201-202; 205-206). Dabei versorgen auch die Väter solcher Jäger- und Sammler-Gesellschaften und verbringen viel mehr Zeit mit den Kindern, als Väter in Agrar-Gesellschaften (ZUK 2013: S.208-209, vgl. auch HRDY 2009). Diese Form der kooperativen Aufzucht von Jungen gibt es auch bei anderen Tieren: z. B. bei Erdmännchen und afrikanischen Wildhunden.

Die Psychologen Wendy Wood und Alice H. Eagly (WOOD & EAGLY 2002) plädieren für eine biosoziale Herangehensweise an die Geschlechterrollen, bei der versucht wird, biologische und kulturelle Entwicklungen zusammenzuführen, um bestimmte Muster in geschlechtsspezifischen Unterschieden besser zu verstehen. Sie untersuchten die anthropologischen Aufzeichnungen von Hunderten von Gesellschaften und untersuchten die Geschlechterrollen, die Arbeitsteilung und die Muster der Unterschiede zwischen Geschlechterrollen über die Zeit. Unter Berücksichtigung der Unterschiede in Größe und Stärke von Männern und Frauen sowie der Tatsache, dass Frauen gebären und laktieren, untersuchten sie auch die verschiedenen Lebensweisen (Jäger-Sammler-Gesellschaften, Agrargesellschaften, Pastoralisten, Industriegesellschaften usw.) und untersuchten die unterschiedlichen Arbeitsteilung in diesen Gesellschaften. Sie betrachteten auch verschiedene Arten von Sozial- und Verwandtschaftssystemen. Sie stellten fest, dass die Unterschiede größtenteils auf Wechselwirkungen zwischen der physischen Spezialisierung der Geschlechter wie der weiblichen Fortpflanzung und den wirtschaftlichen und sozialstrukturellen Aspekten der Gesellschaften zurückzuführen waren. Ihr biosozialer Ansatz sieht psychologische Attribute von Frauen und Männern, die sich aus den entwickelten Merkmalen der Geschlechter, ihren Entwicklungserfahrungen und ihrer Tätigkeit in der Gesellschaft ergeben.

Unterm Strich entstehen unsere Geschlechterrollen aus der Kombination unserer Körper, Kulturen und individuellen Erfahrungen. Unser Körper wird von unserer Evolutionsgeschichte geprägt, was zu einigen wichtigen Unterschieden führt (Frauen gebären, Männer nicht; Frauen haben einen höheren Körperfettanteil, Männer mehr Musekelmasse). Was ist mit kulturellen und erfahrungsbedingten Auswirkungen? Wood und Eagly stellten fest, dass die Rollen der Männer und Frauen in den einzelnen Gesellschaftsformationen unterschiedlich sind und sich in vielen Bereichen stark überschneiden. Größere Unterschiede in den Geschlechterrollen bestehen vor allem dort, wo die Arbeitsteilung auf Körpergröße Stärke und beruht, z. B. die Jagd auf Großwild mit Speeren; oder die Fähigkeit Kinder zu gebären. Die weiteren Unterschiede in den Geschlechterrollen bauen vor allem auf diesen Aspekt auf.

In einer jüngeren Studie derselben Autoren (WOOD & EAGLY 2012) wird dargestellt, dass es zwar in vielen Gesellschaften eine Arbeitsteilung nach Geschlechtern gibt, diese aber von kulturellen, ökonomischen und ökologischen Faktoren abhängen. Einige dieser Unterschiede in der Arbeitsteilung sind „naturgegeben“. So z. B. die Fähigkeit der Frau Kinder zu gebären und zu säugen oder die größere Muskelmasse der Männer, die es erlaubt körperlich anstrengendere Arbeiten besser auszuführen (z. B. Holzfällen). Aber selbst diese Unterschiede sind nicht absolut und gewisse Umstände können zu entgegengesetzten Geschlechterrollen führen. In einigen Jäger- und Sammlergesellschaften sind z. B. Frauen an der Treibjagd von Tieren beteiligt, in anderen Gesellschaften sind Männer intensiv an der Kinderaufzucht beteiligt. Dies alles spreche für die sehr plastische Psychologie des Menschen, die keineswegs durch das Geschlecht getrennt werde.

Unsere nächsten Verwandten und unser Körper

Wenn also die heute lebenden Jäger- du Sammlergesellschaften nicht dem typischen Familienbild der Evolutionären Psychologie entsprechen, was können wir ggfs. über unsere nächsten Verwandten sagen? Wir gehören der Ordnung der Primaten an, innerhalb dieser zu den Menschenartigen (Hominoidea), der zwei Familien angehören: Die großen Menschenaffen (Familie Hominidae) und die kleinen Menschenaffen (Familie Hylobatidae). Die kleinen Menschenaffen werden auch als Gibbons bezeichnet, die in etwa 20 Arten die Regenwälder Südostasiens bewohnen. Sie kennzeichnen sich durch ihre relativ geringe Körpergröße (im Vergleich zu den Großen Menschenaffen), ihre verhältnismäßig langen Arme, mit denen sie durch das Geäst schwingen und ihre sehr laute Stimme.

Zu den Großen Menschenaffen zählen Gorillas (2 Arten), Orang-Utans (2-3 Arten), Schimpansen und Bonobos. Wie sehen die Paarungssysteme der Menschenaffen aus?

Gibbons sind monogam, Gorillas bilden One-Man-Units (= Haremsgruppen, polygyn) Schimpansen und Bonobos sind promiskuitiv (polygynandrisch), wobei bei den Schimpansen die Männchen dominant sind und bei den Bonobos die Weibchen. Bonobos zeigen sich darüber hinaus durch ein sehr reges Sexleben aus, da die Tiere u. a. Sex benutzen um Konflikte und Stress abzubauen. Orang-Utans sind eher Einzelgänger, bei denen aber die Männchen ein großes Revier bewohnen, in denen mehrere Weibchen leben.

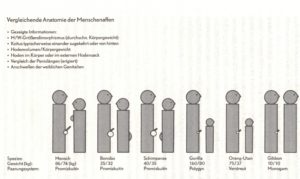

Diese Vielfalt der Paarungssysteme zeigt sich übrigens auch im Körperbau der Geschlechter, insbesondere der Körpergröße, Genitalien und sekundären Geschlechtsmerkmale (vgl. Abb. 4). Wenn sich Männchen und Weibchen in ihrem äußeren Erscheinungsbild (Phänotyp) unterscheiden, spricht man von Sexualdimorphismus. Der Dimorphismus in der Körpergröße korreliert bei Säugetieren und insbesondere bei Primaten mit dem Wettstreit der Männchen um die Weibchen. Bei Paarungssystemen, in denen die Männchen miteinander um seltene Paarungsgelegenheiten konkurrieren, gewinnt das stärkere Männchen und bekommt alle Weibchen. Auch die relative Größe der Genitalien spielt eine wichtige Rolle.

Abb. 4: Sexualdimorphismus der Menschenaffen. Quelle RYAN & JETHA (2016)

Betrachten wir uns mal Abb. 4 genauer. Wir sehen den Sexualdimorphismus der verschiedenen Menschenaffen schematisch abgebildet. Wir beginnen rechts im Bild:

- Gibbons: Männchen und Weibchen sind hier gleich große (durchschnittlich 19 Kilo schwer). Die Weibchen haben keine auffallenden Genitalschwellungen und die Männchen sehr kleine Genitalien mit im Körper liegenden Hoden.

- Gorilla und Orang-Utan: Die Männchen sind etwa doppelt so groß wie die Weibchen. Die Weibchen haben keine auffallende Genitalschwellung. Die Männchen haben sehr kleine Genitalien und innen liegende Hoden.

- Schimpanse: Die Männchen sind nur ein wenig größer als die Weibchen. Die Weibchen haben am Gesäß große Genitalschwellungen. Die Männchen haben sehr große Hoden, die außen liegen.

- Bonobo: Größenverhältnis, Genitalschwellung der Weibchen und Hodengröße der Männchen entspricht dem der Schimpansen. Es sollen aber zwei nennenswerte Unterschiede erwähnt werden: Bei Schimpansen korreliert die Genitalschwellung mit dem Eisprung, bei Bonobos hingegen ist auch unabhängig vom weiblichen Zyklus eine Schwellung zu erkennen. Weiterhin kommt bei Bonobos die Kopulation oft in der Missionarsstellung vor (daher sind sich in der Abbildung die Gesichter zugewandt). Sex ist bei Bonobos von der Fortpflanzung entkoppelt, d. h. sie haben auch Sex aus anderen Gründen (hauptsächlich Konfliktvermeidung)

- Mensch: Größenverhältnis der Geschlechter entspricht dem von Schimpanse/Bonobo. Die Weibchen haben aber keine Genitalschwellungen, dafür aber Brustschwellungen. Männer haben mittelgroße, außen liegende Hoden (also kleiner als bei Schimpanse/Bonobo), dafür aber einen deutlich größeren Penis.

Diese Körpermerkmale haben viel mit den Paarungssystemen der einzelnen Arten zu tun. Da Gibbons monogam leben, besteht nicht die Notwendigkeit, dass Männchen um Weibchen kämpfen oder sonst wie konkurrieren müssen. Ein monogames Gibbon-Pärchen lebt auch nicht mit anderen Gibbon-Pärchen zusammen, wodurch die Konkurrenz zu anderen Männchen nochmals deutlich sinkt.

Gorillas sind hingegen polygyn. Große, starke Männchen monopolisieren sich eine gewisse Anzahl an Weibchen und bilden haremsgruppen. Um für die Gorilla-Weibchen möglichst anziehend und für männliche Konkurrenten möglichst abschreckend zu sein, investieren Gorilla-Männchen in ihre Körpergröße. Treffen zwei Gorilla-Männchen aufeinander, bzw. will ein Single-Männchen die Gruppe übernehmen, kommt es bei Gorilla-Männchen entsprechend zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dies trifft im Prinzip auch auf die Orang-Utans zu, mit dem Unterschied, dass ihr Lebensraum in den Regenwäldern Indonesiens ihnen nicht ausreichend Nahrung bietet – die bevorzugten Fruchtbäume stehen oft kilometerweit auseinander – um stabile Gruppen zu bilden. Folgerichtig erobern sich Orang-Utan-Männchen große Territorien in denen mehrere Weibchen (aber auch jüngere, geschlechtsreife Männchen, die von der Körpergröße eher „weiblich“ sind und noch kein festes Territorium erobern konnten). Die starke Investition in Muskelmasse fördert jedoch ihren Preis. Aufgepasst lieber Steroid-spritzenden Bodybuilder: Die Hoden- und Penisgröße bei Gorillas und Orang-Utans ist gerade zu lächerlich. Die Hoden entsprechen denen von Kidneybohnen, die Penislänge ist erigiert 3cm. Wieso aber? Nun zum einen, wenn Testosteron und andere Hormone an der Produktion von Musekelmasse beteiligt sind, reicht es nun mal an anderer Stelle nicht für viel. Es ist aber auch evolutionsbiologisch gar nicht notwendig. Das Männchen produziert ausreichend genug Spermien um die Weibchen zu begatten. Und da er der einzige Hahn in Korb – oder Gorilla im Urwald – ist, muss er nicht mit anderen Männchen konkurrieren, um die Vaterschaft zu sichern. Damit er aber tatsächlich der einzige Mann in der Gruppe bleibt, ist es für ihn sinnvoller potentielle Gegner zu vertreiben – und das tut man, indem man groß und stark ist. Manchmal kommt es eben doch nicht auf die Größe des kleinen Mannes an 😉.

Anders hingegen bei Schimpansen und Bonobos. Hier fällt auf, dass der Größenunterschied der Geschlechter wesentlich geringer ist als bei Gorillas und Orang-Utans. Dafür verlagert sich die Größe nach „unten rum“. In einer Schimpansen- oder Bonobo-Gruppe leben immer mehrere Männchen. Übrigens sind die Männchen bei beiden Arten miteinander verwandt, bzw. kennen sich von Kindesbeinen an, da zwecks Vermeidung von Inzucht immer die Weibchen die Gruppen verlassen du sich neue suchen. D. h. es konkurrieren immer mehrere Männchen um die Weibchen und da die Männchen die Gruppen nie verlassen, macht es keinen Sinn sich ständig gegenseitig zu verprügeln. Also muss eine andere Strategie gefahren werden. Die Konkurrenz um die Weibchen führen nämlich die Spermien, es gibt eine sog. Spermienkonkurrenz. Die Männchen kopulieren so oft es geht mit den Weibchen und versuchen so ihre Vaterschaft zu sichern. Und wenn sie möglichst viel Spermien produzieren, ist die Vaterschaft sicherer. Dazu braucht es halt große Hoden. Dies wissen dann auch die Weibchen gekonnt auszunutzen. Um den Männchen die Paarung „schmackhafter“ zu machen, haben die Weibchen während des Höhepunktes ihres Zyklus eine Schwellung am Gesäß und den äußeren Genitalien um die Männchen anzulocken. Die Weibchen paaren sich mit mehreren Männchen, sind also ebenso promiskuitiv. Während die Schwellungen bei Schimpansen schwanken, sind diese bei Bonobos immer deutlich präsent, als ein Zeichen permanenter Paarungsbereitschaft. Solche Schwellungen kommen bei Gorilla-, Orang-Utan- und Gibbon-Weibchen nicht vor. Hier besteht auch keine Notwendigkeit, denn es gibt ja nur einen potentiellen Begattungspartner für die Weibchen. Dadurch besteht auch keine Notwendigkeit mehrere Männchen anzulocken. Tatsächlich paart sich das Männchen dann, wann er Lust hat (bei Orang-Utans kommt es sogar hin du wieder zu einer „erzwungenen Kopulation“, wenn ein Männchen auf ein Weibchen trifft). Bonobos leben isoliert in den Regenwäldern Zentralafrikas, abgetrennt vom Kongofluss von den anderen großen Menschenaffen. Ihnen stehen somit mehr Nahrungsressourcen zur Verfügung, da sie nicht mit Gorillas oder Pavianen konkurrieren müssen. Diese günstigen Lebensumstände ermöglichen eine viel größere Kooperation der genetisch nicht verwandten Weibchen untereinander, z. B. bei der Nahrungssuche. Weil Bonobos viel mehr Nahrungsressourcen zur Verfügung haben als Schimpansen, sind Kämpfe um die besten Nahrungsplätze nicht notwendig. Dadurch sind die Tiere wesentlich friedlicher und es entwickelte sich ein System Konflikte und Stresssituationen mit Sex zu lösen – bei der übrigens alle Konstellationen erlaubt sind. Bonobo-Männchen stehen in der Rangfolge zwar niedriger, sind aber keineswegs die unterdrückten Opfer feministischer Bonobo-Furien. Ganz im Gegenteil haben Bonobo-Männchen eine sehr enge Bindung zu den Weibchen, insbesondere zu ihren Müttern.

Unsere nächsten Verwandten haben also eine große Bandbreite möglicher Paarungssysteme. Wie schaut es bei uns Menschen aus? Wenn wir uns Abbildung 4 genauer ansehen, werden wir feststellen, dass wir mit Bonobo und Schimpanse mehr Ähnlichkeit haben als mit den anderen Menschenaffen:

Der Größenunterschied entspricht dem der Schimpansen. Bei diesem geringen Größenunterschied (etwa 15% größere Männchen) können sich die Männchen kein „Harem“ leisten, andernfalls hätten Männer – wie bei Gorillas – doppelt so groß sein müssen, wie die Frauen. Dieser Körpergrößenunterschied existiert übrigens auch fossil seit Millionen von Jahren bei unseren ausgestorbenen Vertretern unserer Linie. Betrachtet man sich die Hodengröße, so sind diese zwar kleiner als bei Schimpansen oder Bonobos, aber definitiv größer als bei Gorilla, Orang-Utan und Gibbon. Wir stehen also zwischen beiden Extremen, dennoch spielt aber die Spermienkonkurrenz bei uns eine Rolle. Zwar ist die Spermienkonzentration pro ml geringer als bei Schimpansen, dafür ist aber die Gesamtmenge an Ejakulat wesentlich größer, wodurch die Anzahl insgesamt wieder erhöht wird. Weiterhin haben Männer einen durchschnittlich viel größeren Penis als andere Affenarten und die Kopulationsdauer ist deutlich länger. Penisgröße und -form, sowie die längere Kopulationsdauer erzeugen ein Vakuum im weiblichen Reproduktionstrakt, wodurch zuvor eingebrachte Spermien (von einem anderen Mann) wieder von der Eizelle weggesaugt werden und die „eigenen“ Spermien leichter zur Eizelle gelangen. Der weibliche Orgasmus erleichtert durch Kontraktionen und Veränderungen des pH-Wertes in der Vagina das Überleben der Spermien. Aussagen zum Trotz, ist die weibliche Libido, also das sexuelle Verlangen, keineswegs geringer als bei Männern. Betrachten wir uns die Schwellungen am weiblichen Körper, so fällt auf, dass sich die Schwellungen auf die Brust verlagert haben. Das macht Sinn, denn Menschen sind aufrecht gehende Primaten, wodurch ein angeschwollenes Gesäß beim Laufen nur Probleme bereitet. Entsprechend hat sich die Paarungsschwellung auf die Brust verlagert. Hier ist auffällig, dass Frauen unter allen Primaten die größten Brüste haben – das heißt aber auch soweit, dass auch kleine Brüste Jungtiere mit genügend Milch versorgen können. Die geschwollene weibliche Brust, ihre Kurven, haben also eine ähnliche Funktion wie die Schwellungen bei Bonobo-Weibchen: permanente Paarungsbereitschaft (alle Informationen aus RYAN & JETHA 2016, Informationen zur Systematik der Primaten siehe: PETTER & DESBORDES 2010).

Greifen wir in Bezug zur Körpergröße nochmal die Aussagen von Kutschera auf:

„Frauen bevorzugen hingegen ältere Männer (als sie selbst), die über entsprechende materielle Ressourcen verfügen (Geld und Erfolg) und sich gegenüber ihren konkurrierenden Geschlechtsgenossen bewährt haben (Alpha-Männer). Kurz gesagt, nach Buss (1989) bevorzugen Männer junge, attraktive, fertile und loyale (treue) Frauen, mit dem Potential Kinder zu gebären und diese häuslich-liebevoll großzuziehen, ohne das materielle Dinge besonders wichtig wären (auf Bildung wird nur bedingt Wert gelegt). Frauen hingegen orientieren sich an reiferen Männern mit materiellen Absicherungspotential, d. h. die eine Familie unterhalten können (Versorgerfunktion).“ Diese Befunde seien ein „Naturgesetz“. (KUTSCHERA 2018: S. 272).

Kutscheras Aussage, dass „Alpha-Männer“ junge, treue und am besten „dumme“ Frauen suchen und Frauen Männer mit viel Geld wollen, basiert auf den Studien von BUSS (1999; vgl. auch BUSS 2000). Buss glaubt nicht an das Prinzip des teilen und argumentiert mit der Knappheit der Güter. Wenn es nicht genug Nahrung gibt für alle Mitglieder in einer Gruppe, dann überleben halt einige und der Rest stirbt. Wenn entsprechend zwei Frauen denselben Mann begehren, bedeutet der Erfolg der einen, den Misserfolg der anderen. Evolution sei daher ein Nullsummenspiel, bei dem der Sieger auf Kosten des Verlierers gewinnt. Im Wesentlichen handeln aber Buss Theorien von Eifersucht (vgl. BUSS 2000). Buss Theorie zugrunde geht es Männern um eine gesicherte Vaterschaft, Frauen um die Ressourcen des Mannes. Dementsprechend ist die sexuelle Untreue von Frauen eine der größten Probleme für Männer (für Frauen die emotionale Untreue). Da Buss Studien kulturübergreifend sind, wirken sie auf den ersten Blick überzeugend. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch eine Reihe methodischer Schwächen. So mögen zwar die Studien kulturübergreifend sein, sie sind aber keineswegs repräsentativ. Denn beinahe alle Teilnehmer dieser Studien waren Studenten. Da aber selbst in den westlichen Ländern Studenten am Anfang ihrer soziokulturellen Entwicklung stehen, haben sie relativ wenig Erfahrung und sind nicht repräsentativ für menschliches Sexualverhalten. Dabei sind Buss Methoden laut RYAN & JETHA (2016: S. 169) kein Einzelfall, da ein Großteil der Sexualforschungen auf den Antworten von Studenten zwischen 18 und 22 Jahren basieren. Ein weiteres Problem an Buss Studien sind laut RYAN & JETHA (2016) die Klassenunterschiede, weil in vielen Ländern Studenten aus der sozialen Oberschicht kommen. Außerdem kommt jeder befragte aus post-agrarischen Gesellschaften, die durch Privateigentum, politische Hierarchien sowie Globalisierung geprägt sind; Jäger und Sammler wurden gar nicht gefragt. Sorry Herr Kutschera, aber wenn bei solchen Befragungen große Teile der Bevölkerung ausgeschlossen werden, sind diese Befunde kein Naturgesetz! In Bezug zur Untreue verweisen die Psychologen DESTENO & SALOVEY (1996) tiefgreifende Mängel an der Forschung von Buss. Dies betrifft z. B. auch die persönlichen Überzeugungen der Befragten, da z. B. bei emotionaler Untreue (die laut Buss für Frauen am schlimmsten ist) oft auch eine sexuelle einhergeht; die Trennung zwischen sexueller und emotionaler Untreue sei daher eine Falsche Dichotomie. LISHNER et al. (2008) bemängelt, dass die Probanden nur zwischen zwei Optionen wählen konnten. Lisher ließ eine dritte Option zu (wenn man sich bei beiden Szenarien unwohl fühle) und es kam heraus, dass die Mehrheit beide Formen der Untreue ähnlich schlimm finden. Was Buss Studien lediglich zeigen ist die Tatsache, dass in einigen Personenkreisen bestimmte Präferenzen vorhanden sind, nicht jedoch, dass es ein Universalprinzip ist.

Archäologische Befunde

Die archäologischen Befunde decken sich im Übrigen mit den Beobachtungen heute lebender Jäger- und Sammlergesellschaften.

Die menschliche Evolution begann in Afrika, früheste Fossilien, wie z. B. Sahelanthropus sind etwa 6-7 Mio. Jahre alt. Erste Vertreter der Gattung Homo tauchten vor etwa 2,6 Mio. Jahren auf (Homo rudolfensis, Homo habilis). Früheste Vertreter des modernen Menschen (Homo sapiens) tauchten vor etwa 400.000 Jahren in Afrika auf. Schon die frühen Vertreter der Gattung Homo benutzten Steinwerkzeuge (SCHRENK 2003). Daher spricht man auch von der Steinzeit oder wissenschaftlich Paläolithikum. Diese wird eingeteilt ist das Alt-Paläolithikum (Beginn vor etwa 2,6 Mio. Jahren), Mittel-Paläolithikum (Beginn vor etwa 130.000 Jahren) und Jungpaläolithikum (Beginn vor ca. 40.000 Jahren). Mit dem Ende der Eiszeit (10.000 vor Christus) beginnt die Mittelsteinzeit (Mesolithikum) und mit der neolithischen Revolution und dem Beginn der Landwirtschaft und Sesshaftigkeit die Jungsteinzeit (Neolithikum, in Europa etwa 5.800 v. Chr.). man der Zeiteinteilung, besonders bei Mesolithikum und Neolithikum gibt es natürlich geographische Unterschiede. Als sich die Frühmenschen in Europa noch im Mesolithikum befanden, kam es im Nahen Osten schon zur neolithischen Revolution.

Besonders vom Alt-Paläolithikum sind die sozialen Verhältnisse und die Paarbindung. Zumindest ist bei der Gattung Homo nicht mehr der stark ausgeprägte Sexualdimorphismus erkennbar, wie bei der Gattung Australopithecus, was zu einer Veränderung des Sozialverhaltens geführt haben muss. Wahrscheinlich entwickelte sich hier schon eine sexuelle Paarungsbereitschaft der Weibchen, die vom Menstruationszyklus unabhängig war (SCHRENCK 2003: S. 78). Ob die frühen Hominiden aber polygyn, promiskuitiv oder monogam waren, lässt sich nicht ermitteln. Da der Sexualdimorphismus sich reduzierte (z. B. war der Sexualdimorphismus bei Homo errectus noch größer als bei Homo sapiens) ist zumindest ein Übergang von polygyner Haremsbildung zu promiskuitiven und/oder monogamen Lebensstil denkbar.

Die menschlichen Gesellschaften lebten im Paläolithikum bis zu den Anfängen des Neolithikums als Jäger und Sammler ohne Privateigentum, Staat und Regierung in kleinen Sippen zwischen 20 und 100 Menschen, wurden aber ab dem Jungpaläolithikum auch größer. Die meisten Quellen sprechen dafür, dass diese Jäger- und Sammlergesellschaften egalitär strukturiert waren. Wahrscheinlich waren aber die Gesellschaften im Jungpaläolithikum (vor 40.000 Jahren) etwas hierarchisch gegliedert mit Stammesführern etc. (BOEHM 1999: S. 198-208). Einige argumentieren, dass es während des Mittel- und Jungpaläolithikums keine formelle Führung gab. Wie die heutigen egalitären Jäger und Sammler wie die Mbuti-Pygmäen haben Gesellschaften Entscheidungen möglicherweise eher durch gemeinsame Konsensentscheidungen als durch die Ernennung ständiger Herrscher wie Häuptlinge und Monarchen getroffen (KUSIMBA 2003: S. 285). Solche Jäger- und Sammlergesellschaften hatten, weil sie über kein Privateigentum verfügten keine Kriege geführt (vgl. RYAN & JETHA 2016, S. 211 ff, BOEHM 1999, FRY 2007, 2013, SUSSMANN & CLONINGER 2011, EHRENREICH 1997, KELLY 2005). Lediglich einige Gruppen, die in ressourcenreichen Gegenden könnten hierarchischer strukturiert gewesen sein und in Kriege verwickelt worden sein (KELLY 2002). Es sind im Jungpaläolithikum zwischen den einzelnen Sippen primitive Formen des Handels und Produktentausches nachgewiesen worden. Dies war jedoch noch keine Warenproduktion, da es keine spezialisierten Produzenten gab, die bestimmte Produkte regelmäßig für den Austausch produzierten. Dieser Produktentausch fand auch nur statt, wenn es gelegentlich einen Überschuss an Produkten gab. Die Gegenstände für den persönlichen Bedarf wurden in kollektiver Arbeit angewandt, also im Interesse des Kollektivs. Jede individuelle Arbeit galt als Teil der urgemeinschaftlichen Gesamtarbeit, wodurch es weder Privateigentum, noch Ausbeutung und soziale Unterschiede gab. Die Gemeinschaften traten sich untereinander als Kollektive gegenüber und das was sie getauscht haben, kam allen zu Gute. Der Überschuss war jedoch sehr gering. Solche Formen des Austausches findet sich auch bei zahlreichen heute lebenden Jäger- und Sammlergesellschaften wieder, direkt beobachtet z. B. im westlichen Melanesien (vgl. TSCHINKEL 2017). Christopher BOEHM (1999) hat die Hypothese aufgestellt, dass sich in paläolithischen Gesellschaften ein Egalitarismus entwickelt haben könnte, weil Ressourcen wie Lebensmittel und Fleisch gleichmäßig verteilt werden müssen, um eine Hungersnot zu vermeiden und eine stabile Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Raymond C. KELLY (2005) spekuliert, dass die relative Friedlichkeit der Gesellschaften des Mittel- und Jungpaläolithikums auf eine geringe Bevölkerungsdichte, kooperative Beziehungen zwischen Gruppen wie gegenseitigen Austausch und Zusammenarbeit bei Jagdexpeditionen zurückzuführen ist.

Der Anfang vom Ende?

Mit dem Beginn der neolithischen Revolution wurden die Menschen sesshaft und es entstand eine neue Qualität: das Privateigentum an Produktionsmitteln. Dies hatte enorme Konsequenzen für das Leben in der Sippe. War es so, dass in den Jäger- und Sammlergesellschaften die Vaterschaft nicht geklärt wurde, die Sozialstrukturen egalitär waren und Männer oftmals die Sippen verließen (zur Vermeidung der Inzucht), änderte sich das nun schlagartig. Bei den frühen Formen des Privateigentumes spielte vor allem das Nutzvieh eine Rolle. Waren Männer hauptsächlich an der Großwildjagd beteiligt, so war die Viehzucht nun auch ihre Aufgabe. Das Problem: Privateigentum muss auch vererbt werden. Wem soll nach dem Ableben des Mannes das Eigentum vererbt werden? Hier wird ersichtlich, dass die Vaterschaft geklärt werden muss. Das heißt wiederrum, der Mann muss seine eigenen Frauen haben, die ihm die Kinder gebären sollen. Damit entsteht auch die Rolle der Frau als „Gebärmaschine“, die dem Manne dienen soll. Aus egalitären, möglicherweis promiskuitiven Gesellschaften entwickelte sich eine patriarchale Gesellschaft mit entweder monogamen oder polygynen Familien. Dies geschah nicht aus Bösartigkeit der Männer, sondern war eine notwendige Folge der Produktionsverhältnisse. Dieses Familienbild halt sich natürlich bis heute, bis zur kapitalistischen Produktionsweise gehalten. Das für Kutschera „biologisch richtige“ Frauenbild, die „Kernfamilie“ ist nicht biologisch natürlich, im Sinne, dass es sie immer so gegeben hat, sondern ein Produkt der menschlichen Kultur. Damit ist sie aber weder etwas Gutes, Schlechtes oder nie Veränderliches, sondern gesellschaftlich auch wandelbar. Sie ist keinesfalls vom Himmel gefallen, sondern hatte gesellschaftliche Ursachen: es fällt in die Zeit der Industrialisierung und europäischen Kolonialpolitik. Die kapitalistische Produktionsweise musste möglichst viel Profit von aus den Arbeitskräften herausschöpfen, bei dem auch Kinder nicht verschont blieben (wieso eigentlich, lieber Herr Prof. Kutschera soll das Frauenbild dieser Zeit “biologisch richtig sein”, das Bild über Schwarze oder Kinderarbeit aber nicht? Wo setzt man die Grenze, hatte man doch zu der Zeit alles biologisch begründet?). Die Reproduktion der Arbeitskraft, also die Wiederherstellung der verausgabten Arbeitskraft, die alle gesellschaftlichen und individuellen Aufwendungen für Nahrung, Kleidung, Wohnraum, Erholung, Kultur, Erziehung und Bildung beinhaltet, war “Privatsache” der Arbeiter. Zu dieser Reproduktion zählte also auch die Kindererziehung (die ja die zukünftige Arbeitergeneration darstellte). Da die Klasse der Privateigentümer (Kapitalisten) nicht willens war dafür aufzukommen (und wenn das nur für das Allernötigste), war es die logische Folge, dass sich Frauen zu Hause um ihre Kinder kümmern mussten – ob sie berufstätig waren oder nicht. Entsprechend war es üblich, dass die Frau, da die Kindererziehung, wie auch der Haushalt, zur “Frauensache” wurde, zur Hausfrau wurde und der Mann zum Werktätigen. Dadurch entstand auch die Abhängigkeit der Frau vom Manne, die bürgerliche Familie. Marx und Engels sprachen daher von der doppelten Ausbeutung der Frauen – einmal als Ware Arbeitskraft, einmal als Hauptlast der Reproduktion. Erst mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung war der bürgerliche Staat dazu gezwungen Zugeständnisse zu machen. (Nur hier vorweg, weil eine Reihe “Libertärer” das fälschlicherweise behaupten: Marx und Engels, wie auch die gesamte Arbeiterbewegung, hatten niemals zum Ziel gehabt die Familie zu zerstören, sondern ihren bürgerlichen Charakter zu beseitigen; Frauen vergesellschaften wollten sie auch nicht.)

Aber eine jede Herrschaftsform braucht ihre ideologische Rechtfertigung: und was rechtfertigt diese bürgerlichen Machtverhältnisse besser, als diese als “natürlich” darzustellen – seien sie von Gott gewollt, oder biologisch begründbar.

Was sagt dies jetzt über das menschliche Sexualverhalten aus? Sind wir eher wie Bonobos? Oder ist die nun einige tausend Jahre bestehende monogame Beziehung das richtige für uns? Wie wird sich die menschliche Gesellschaft weiter entwickeln?