Zusammenfassung Teil 8:

Im letzten Teil haben wir uns intensiv mit der Anatomie und Funktionsweise des Gehirns befasst und nach Geschlechterunterschieden gesucht. Wir können Folgendes festhalten:

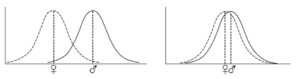

* Es gibt Geschlechterunterschiede im Gehirn, doch diese sind eher gering, es gibt große Überlappungen und die Unterschiede zwischen zwei Männern können u. U. größer sein, als die zwischen Mann und Frau.

* Wenn es Unterschiede gibt, heißt es noch lange nicht, dass diese Unterschiede “angeboren” sein müssen. Da unser Gehirn plastisch ist, reagiert es auch auf seine Umwelt (und bei Menschen besonders auf das soziale Umfeld und die Kultur) und kann sich entsprechend anpassen. Ein gefundener Unterschied muss also nicht zwingend biologische Ursachen haben

* Damit sind die Unterschiede auch nicht starr: z. b. lassen sich Unterschiede zwischen Mann und Frau bei kognitiven Leistungen durch intensiveres Training reduzieren.

* Wenn sich Unterschiede finden, heißt das bei Weitem nicht, dass diese Unterschiede irgendeine Qualität haben. Unterschiede sind erst einmal eines: nämlich nur Unterschiede. Sie geben keine Anzeichen dafür, welche Eigenschaft besser oder höher gestellt ist.

* Unterschiede in der Persönlichkeit lassen sich nicht mit Unterschieden in der Gehirnstruktur in Verbindung bringen. Zwar haben die unterschiedlichen Gehirnareale verschiedene Aufgaben. Doch selbst die kleinste Tätigkeit (z. b. den Namen mit einem Stift auf Papier schreiben) erfordert die Koordination unterschiedlicher Hirnareale: Sehzentrum (sehe ich den Stift und das Papier?), Sprachzentrum (kenne ich meinen Namen?), motorisches Zentrum (kann ich den Stift festhalten?), Erinnerungsvermögen (erinnere ich mich an meinen Namen?), Emotionen (welche Gefühle habe ich, wenn ich meinen Namen schreibe?), Stammhirn (ich muss immer noch atmen können) etc. sind erforderlich, um den eigenen Namen aufzuschreiben. Folgerichtig müssen auch bei unserer Persönlichkeit und unserer Identität mehrere Hirnregionen miteinander koordiniert sein. Es lässt sich also an der Struktur des Hypothalamus z. B. kein “Transsexuellen-Gehirn” festmachen. Außerdem können tatsächlich gefundene Unterschiede im Gehirn nicht die Ursache, sondern die Folge der Persönlichkeit sein, da das Gehirn auch auf Umweltreize reagiert.

* Hirnregionen können einander kompensieren. Kleinere Hirnareale können ihre “Defizite” dadurch ausgleichen, dass sie z. B. mehr Neurotransmitter produzieren.

* Weil unser Gehirn wesentlich komplexer ist, lassen sich nicht so einfach Erkenntnisse aus Tierversuchen 1:1 auf Menschen übertragen.

* Unabhängig davon, ob man die Unterschiede zwischen Männerhirnen und Frauenhirnen übertreibt oder herunterspielt, liefern beide Versionen keine nennenswerten Argumente für die Queer-Theorie. Wenn es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhirnen gibt, so kann die Behauptung, dass man ein Frauenhirn in einem Männerkörper (oder umgekehrt) haben kann, nicht richtig sein. Sollten jedoch sehr große Unterschiede bestehen, dann ist z. B. ein Mann, der sich „weiblicher“ fühlt, lediglich jemand der vom statistischen Durchschnittswert abweicht, aber immer noch ein Mann. Denn die Kriterien für die Unterschiede zwischen Mann und Frau liegen nicht in der Gehirnanatomie, sondern in der Funktion der Fortpflanzung.

Diese Tatsachen müssen wir uns immer in Erinnerungen rufen, wenn wir uns mit den kognitiven Unterschieden zwischen den Geschlechtern befassen wollen.

In diesem Teil widmen wir uns schwerpunktmäßig den kognitiven Fähigkeiten von Männern und Frauen, wie sie ihre Welt wahrnehmen und wie groß dieser geistige Unterschied zwischen Mann und Frau wirklich ist.

Abb. 1: Wie verschieden nehmen Mann und Frau die Umwelt wahr? Bildquelle: HALPERN (2012)

Sinneseindrücke und Wahrnehmung

Wir fangen an dieser Stelle mit dem Fundamentalsten an: unseren Sinneswahrnehmungen. Hier zeigen sich zwischen den Geschlechtern durchaus messbare Unterschiede:

BAKER (1987) untersuchte verschiedene geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Obwohl die Studie über zwei Jahrzehnte alt ist, gehört sie zu den am besten dokumentierten Arbeiten geschlechtsspezifischer Unterschiede sensorischer Systeme, die sich auch durch aktuelle Studien belegen lassen. Beim Hören sind Frauen z. B. besser in der Lage, reine Töne (Töne einer Frequenz) im Kindesalter und zum größten Teil im Erwachsenenalter zu erkennen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass erwachsene Frauen für höhere Frequenzen empfindlicher sind als Männer und Mädchen haben im Schulalter niedrigere Hörschwellen als Jungen. Dies bedeutet, dass sie schwache Töne besser hören können. Aber hier ist anzumerken, dass die Unterschiede zwar messbar, aber sehr gering sind und dazu statistisch nicht immer signifikant, da es große Überschneidungen gibt (vgl. Al-MANA, CERANIC, DJAHANBAKHCH & LUXON 2008).

Es gibt auch geschlechtsspezifische Unterschiede des Hörverlustes im mittleren Alter: Männer verlieren durchschnittlich mit 32 Jahren die Fähigkeit hohe Töne zu erkennen, Frauen mit durchschnittlich 37 Jahren (BAKER 1987).

Der Hörverlust bei US-amerikanischen Männern im Alter von 70 – 89 als bei Frauen im selben Alter (PRATT, KULLER, TALBOTT, McHUGH-PEMU, BUHARI & XIAOHUI 2009). Der größere Hörverlust bei Männern in diesem Alter lässt sich aber auch teilweise durch die Lebensumstände erklären: Rauchen, Lärm und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken sich negativ auf das Hörvermögen aus und bei vielen dieser kausalen Faktoren sind Männer in den USA häufiger betroffen als Frauen. Beispielsweise zeigt eine vergleichbare Studie aus China, die sich mit auditorischen Funktionsproblemen zwischen dem 65. und 90. Lebensjahr befassen keine Geschlechter-Unterschiede (WANG, ZHENG, KUROSAWA & INABA 2009).

In einer umfangreichen Studienreihe berichtet MCFADDEN (1998, 2008) eine breite Palette von geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der auditorischen Wahrnehmung. So gibt es z. B. Unterschiede bei Geschlechtern, wenn zwei Töne mit geringfügig unterschiedlichen Frequenzen für jedes Ohr separat präsentiert werden (sog. Binaurales Hören). Frauen haben auch stärkere otoakustische Emmissionen als Männer. Darunter versteht man akustische Aussendungen des Ohrs, die retrograd, d. h. entgegen der Richtung bei der Schallwahrnehmung, über den Weg Gehörknöchelchen und Trommelfell in den Gehörgang gelangen und dort mit Hilfe von hochempfindlichen Messmikrofonen aufgenommen werden können. Weil sich diese Unterschiede auch bei Neugeborenen finden, geht man davon aus, dass diese Unterschiede nicht umweltbedingt erzeugt werden (vgl. BIERINGER 2007). Man sollte aber auch hier in Betracht ziehen, dass auch Ungeborene im Mutterleib akustische Signale wahrnehmen. Das Ohr ist das erste Sinnesorgan, welches sich im Embryo entwickelt. Embryonen nehmen nicht nur den Herzschlag und die Stimme der Mutter wahr, sondern auch die Stimmen anderer Personen und z. B. klassische Musik. Auch ein Neugeborenes nimmt sofort nach der Geburt seine Umwelt wahr und verändert seine Nervenverbindungen. Neugeborene sind somit keineswegs isoliert von Umwelt und Erziehung zu betrachten, auch wenn es durchaus nicht auszuschließen ist, dass die auditorischen Unterschiede sich dem Einfluss der Umwelt und der Erziehung entziehen. Zu den Problemen, die Säuglingsstudien mit sich bringen, kommen wir später noch darauf zu sprechen.

Ein sensorisches System, bei dem Frauen einen klaren Vorteil zu haben scheinen, ist die Fähigkeit, schwache Gerüche zu erkennen. Obwohl Frauen empfindlicher auf Geruchsstoffe reagieren und diese besser identifizieren und unterscheiden können (wenn man weiß, dass zwei sehr ähnliche Gerüche tatsächlich verschieden sind), und sich an Gerüche besser erinnern können, sind die Unterschiede in der Regel recht klein (DOTY & CAMERON 2009). Der weibliche Vorteil bei der Geruchserkennung erstreckt sich über die gesamte Lebensdauer (DOTY, SCHAMANE, APPLEBAUM, GIBERSON, SIKORSKY & RROSENBERG 1984). In einer kürzlich durchgeführten Studie über Riechfähigkeiten im Kindesalter haben Forscher herausgefunden, dass die Fähigkeit, Gerüche zu erkennen und zu identifizieren, mit zunehmendem Alter der Kinder zwischen 4 und 12 Jahren zunimmt und Mädchen besser abschnitten als Jungen (MONNERY-PATRIS, ROUBY, NICKLAUS & ISSANCHOU2009). Die Forscher glauben, dass eine mögliche Erklärung für die überlegenen Fähigkeiten von Mädchen darin bestehe, dass diese eine bessere verbale Fähigkeiten besitzen als gleichaltrige Jungen und daher scheint ein Vorteil bei einer olfaktorischen Aufgabe tatsächlich ein Unterschied in den verbalen Fähigkeiten zu sein. Sie waren eher in der Lage, Gerüche zu bezeichnen und sich an die Marken zu erinnern. Beim Vergleich von Jungen und Mädchen, die die gleichen sprachlichen Fähigkeiten besaßen, verschwand der Vorteil, die Mädchen bei olfaktorischen Aufgaben gezeigt hatten. Der Unterschied liegt also nicht im olfaktorischen System, sondern in der Art und Weise, wie Frauen und Männer unterschiedliche Gerüche mit deren Erinnerung an bestimmte Marken in Verbindung bringen. Aus dieser einen Studie lässt sich nicht ableiten, dass Männer und Frauen gleich gut riechen können (Frauen sind da etwas besser, wie DOTY & CAMERON (2009) zeigen. Es liegt jedoch nahe, dass zumindest ein Teil dieses Vorteils auf bessere verbale Fähigkeiten bei Kindern zwischen 4 und 12 Jahren zurückzuführen ist, welche ebenfalls eine erzieherische Komponente hat.

In einem Übersichtsartikel über Sexualität und Alterungseffekte bei der Geschmackswahrnehmung berichtet MOJET (2004), dass in vielen Studien Geschlechtsunterschiede beschrieben wurden, wobei Männer mehr Fehler als Frauen bei der Erkennung des Grundgeschmacks von sauer, süß, salzig und bitter machten. Wenn Unterschiede in der Geschmackswahrnehmung gefunden werden, sind Frauen im Allgemeinen empfindlicher für unterschiedliche Geschmäcker, aber es gibt viele Forscher, die keine Geschlechtsunterschiede fanden. In ihren eigenen Studien fand Mojet, dass Frauen die Intensität von Aspartam stärker wahrnehmen als Männer, Männer hingegen Chinin besser identifizieren können. Daher sind einfache Schlussfolgerungen, dass ein Geschlecht immer geschmacksempfindlicher ist, falsch. Andere Beweise zeigen, dass ältere Männer höhere Geschmacksschwellen haben als ältere Frauen (d. H. Sie können weniger winzige Konzentrationen von Chemikalien auf ihrer Zunge schmecken). Es gibt viele mögliche Gründe für diese Ergebnisse, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass Männer im Allgemeinen mehr rauchen als Frauen und Rauchen die Fähigkeit, Lebensmittel zu schmecken, beeinträchtigt.

Im Allgemeinen haben Männer unter 40 Jahren eine bessere dynamische Sehschärfe (Fähigkeit, kleine Bewegungen im Gesichtsfeld zu erkennen) als Frauen. Der altersbedingte Verlust des Fernsehens tritt bei Frauen (zwischen 35 und 44) früher ein als bei Männern (zwischen 45 und 54). Die Frage, warum es bei der dynamischen Sehschärfe Unterschiede zwischen Geschlecht und Alter geben sollte, ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. In einem Review Paper zum Training perzeptiv-kognitiver Fähigkeiten diskutieren die Autoren erfolgreiche Trainingsprogramme, die diese Unterschiede zumindest teilweise erklären könnten (WARD, FARROW, HARRIS, WILLIAMS, ECCLES & ERICSSON 2008). Mit gezielter und angemessener Übung verbessern die Menschen diese Fähigkeiten. Es kann sein, dass Männer, die im Allgemeinen Fußball und andere Sportarten sowie Videospiele spielen, bei denen die schnelle Erkennung visueller Bewegungen der Schlüssel zum Erfolg ist, diese Fähigkeiten durch Sport und andere Erfahrungen entwickeln und verbessern können.

Mehrere Studien berichten über Geschlechtsunterschiede in der Farbwahrnehmung, was über die Tatsache, dass viel mehr Männer farbenblind sind als Frauen, zu erwarten wäre (MCINTYRE 2002). Kürzlich fanden Forschungen zum Thema Farbvision heraus, dass Männer und Frauen, wenn eine Zufallsstichprobe von Erwachsenen nach der Farbabstimmung gefragt wurde, unterschiedliche Farbabgleiche von Rot und Grün verwendeten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen und Männer Farben etwas anders “sehen” können (PARDO, PEREZ & SUERO 2007).

HANCOCK (2011) führte eine umfassende Überprüfung der Forschung in Bezug auf Geschlechtsunterschiede in der Zeitwahrnehmung durch und so ergab sich aus einer massiven und inkonsistenten Forschungsliteratur, die weit über 100 Jahre alt ist, ein Sinn. Er kommt zu dem Schluss, dass “es konsistente zeitliche Verarbeitungsunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt” (p. I). Interessanterweise hängt die Art des Unterschieds bei den zeitlichen Beurteilungen davon ab, wie dieser gemessen wird. Eine kürzlich durchgeführte Studie an erwachsenen Männern und Frauen im Alter zwischen 20 und 69 Jahren ergab, dass Frauen kurze Intervalle (bis zu 20 Sekunden) und Männer regelmäßig dieselben Zeitintervalle überschätzten (HANCOCK & RAUSCH 2010). Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Geschlechtsunterschiede in der Zeitwahrnehmung durch unterschiedliche Körpertemperaturen zwischen Frauen und Männern verursacht werden (HANCOCK, VERCRUYSSEN & RODENBURG 1992). Frauen haben höhere Körpertemperaturen im Ruhezustand als Männer, was die Art und Weise beeinflussen kann, in der jedes Geschlecht Zeitintervalle einschätzt. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung der Geschlechtsunterschiede in der Fähigkeit, Temperaturänderungen zu erfassen, ergab für Kinder höchstens einen Unterschied von 1 bis 2 Grad (Fahrenheit), so dass diese sehr kleinen Unterschiede bestehen (BLANKENBURG et al. 2010). In einem ausführlichen Überblick über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Zeitwahrnehmung kamen die Autoren zu dem Schluss, dass es kleine, aber verlässliche Unterschiede in der Art und Weise gibt, in der Frauen und Männer den Zeitverlauf beurteilen (BLOCK, HANCOCK & ZAKAY 2000). Viele Variablen, darunter das Alter und die Häufigkeit, bei der jedes Individuums das jeweilige Intervall schätzen muss beeinflussen die Unterschiede (HANCOCK 2011).

Im Allgemeinen kopieren Frauen in kurzer Zeit mehr Symbole korrekt als Männer (BURNS & NETTLEBECK 2005; WEISS, KEMMLER, DEISENHAMMER & DELAZER 2003). Ein Test der Wahrnehmungsgeschwindigkeit umfasste eine Reihe von drei umrissenen Gesichtern, von denen sich eines von den anderen beiden unterscheidet (JÄGER & ALTHOFF 1994). Die Aufgabe des Teilnehmers besteht darin, das “unterschiedliche” Gesicht zu identifizieren, das sich in einem Detail unterscheidet, z. B. das Fehlen eines Auges. Bei diesem Test konnte man keine Geschlechtsunterschiede feststellen (HAUSMANN, SCHOOFS, ROSENTHAL & JORDAN 2009).

Zahlreiche Studien belegen, dass Frauen bei feinmotorischen Aufgaben besser abschneiden. KIMURA (1993) definierte die motorische Geschicklichkeit als „schneller und effektiver Umgang mit den Händen bei der Bearbeitung kleiner Gegenstände“ (S. 1107). NICHOLSON & KIMURA (1996) stellten fest, dass Frauen schneller waren als Männer, wenn die Aufgabe schnelle Wiederholungen einer Abfolge von Bewegungen beinhaltete. Die in vielen Untersuchungen gezeigten Unterschiede sind jedoch auch hier gering und haben mit alltäglichen feinmotorischen Aufgaben wenig zu tun. Es sind typische „clerical skill tests“, also Fähigkeiten für den Büroalltag, und wurden gerne als Argument verwendet, warum Frauen besser für Büro-Jobs wie Sekretärinnen oder als Schreibkraft geeignet wären. Solch eine Feinmotorik ist aber auch wichtig für andere Berufe, wie Gehirnchirurgie, Zahnheilkunde und die Reparatur von kleinen Motoren. Man könnte also genauso gut argumentieren, dass Frauen bessere Gehirnchirurgien sind als Männer – doch interessanterweise wurde das nie propagiert (vgl. HALPERN 2012, S. 109).

Lernen und Lerntypen

Natürlich haben solche angeblichen Unterschiede in den geistigen Leistungen auch Auswirkungen auf das Bildungssystem. In den USA hat Leonard Sax mit seinem Buch “Why Gender matters” (SAX 2006) einen großen Einfluss auf entsprechende Schulprogramme. Er ist auch Sprecher der “National Association for Single Sex Public Education” (NASSPE), die sich für geschlechtergetrennte Schulprogramme eintreten, welche auf “Gehirn-gerechte” Weise durchgeführt werden sollen. Mädchen und Jungen lernen angeblich anders. Das erinnert auch an den Mythos, dass man in unterschiedlichen Lerntypen lernt. BECK (2014, S, 119) kommentiert:

“Nicht nur in der Schule oder in Volkshochschulkursen, sondern auch in der Psychologie ist dieses Lerntypen-Denken populär: dass jeder seinen Lernstil habe, seinen Lieblings-Lernkanal, über den er am besten neue Informationen aufnehmen kann. (…) Der eine lerne visuell, der nächste auditiv, ein anderer haptisch/motorisch (…) oder kommunikativ.”

Jedoch sind interessanterweise diese Lerntypen wissenschaftlich nicht bestätigt:

“Kein wissenschaftliches Experiment hat diese Lerntypen bisher bestätigt. Im Gegenteil: Die Lernleistung hängt nicht im Geringsten davon ab, ob man Informationen nach seinem angeblichen Lieblings-Lernschema verarbeitet oder nicht. Testpersonen (Vertreter vermeintlich unterschiedlicher Lerntypen) lernen Informationen immer gleich gut. Ob sie dabei visuelle oder akustische Hilfe bekommen, ist völlig egal. Genauso spielt es keine Rolle, ob die Informationen als Bild oder Ton dargeboten werden. Bilder werden immer besser behalten, ‘auditiver Typ’ hin oder her. Das Lerntypen-Denken ist großer Selbstbetrug, lautet das schlichte Fazit der Wissenschaft.” (BECK 2014, S. 121. Beck zitiert hierzu folgende Quellen: MASSA & MAYER (2006), CONSTANTINIDOU & BAKER (2002), PASHLER et al. (2008)).

Es passiert jedoch, dass Menschen den Fehler begehen, in eine dieser Lerntypen hineinzufallen. Hält man sich für einen “visuellen Lerner” hat man auch die Erwartung einer zu sein und passt sein Lernen in dieses Konzept hinein, sodass man tatsächlich zu einem dieser Lerntypen wird. Das ist die logische Folge der Plastizität des Gehirns, es ist anpassungsfähig. Das heißt aber auch wiederrum, dass man nicht doch auch anders lernen kann. Nach BECK (2014) ist es am besten möglich viele Lernkanäle zu kombinieren, um so sein Nervennetzwerk “fit” zu halten (nicht gebrauchte Synapsen werden nämlich abgebaut).

Im deutschsprachigen Raum gilt Gerald Hüther, Neurobiologe und Buchautor aus Göttingen, als Verfechter des „gehirngerechten Lernens“. Hüther tritt vor allem als Kritiker des bestehenden Bildungssystems auf und plädiert für eine “Kultur der Potenzialentfaltung”. Er hält jedes Kind für hochbegabt die jetzigen Schulen bildeten vor allem “gehorsame Pflichterfüller” und “Auswendiglerner” heran, “Spaß am Lernen das ist das wichtigste”, der “Schatz, den wir fördern müssten, ist die Begeisterung am eigenen Entdecken und Gestalten”, und man müsse sich “stärker von den Interessen der Schüler und weniger von kultusministeriellen Vorgaben leiten lassen”. (Vergleich Spiegel-Interview)

Seinen Äußerungen zu Fragen der Pädagogik versucht Hüther einen naturwissenschaftlich fundierten Anstrich zu geben, indem er seine pädagogische Sichtweise versucht neurobiologisch zu begründen.

Zweifelsohne hat Hüther in vielen Punkten seiner Kritik recht, er hat auch eine angenehme Art und man hört ihm gerne zu. Gleichzeitig ist seine Reduktion des Lernprozesses auf das Gehirn eher kritisch zu betrachten. Der „Fachbereich Weltanschauungsfragen der Erzdiözese München und Freising“ verfasst folgende kritische Stellungnahme zu Hüthers Neuro-Konzeptionen:

Für dieses „neue Denken“ beruft sich Hüther auf die Erkenntnisse der Hirnforschung der letzten Jahre, wonach das Gehirn –im Gegensatz zur überkommenen Vorstellung –fähig sei, ein Leben lang neue Verschaltungen zu bahnen und damit lebenslang „lernen“ zu können, wobei Lernen sich auf alle Erfahrungsdimensionen des Menschen bezieht: sinnliche Wahrnehmung, Denken, soziale Erfahrungen usw.: alles hinterlässt im Gehirn Spuren, prägt das Gehirn auf je eigene Art und Weise. In der Wissenschaft wird dies unter dem Stichwort „Neuroplastizität“ verhandelt. (…) Hüther ist also der Auffassung, man könne von den Erregungszuständen, die z.B. mittels EEG, PET oder fMRT im Gehirn „gemessen“ werden, darauf schließen, wie Menschen „lernen“ und folgert daher aus diesen Erregungszuständen sowohl auf Lernprozesse (wie und wann lernt der Mensch am besten?) wie auf Lehrprozesse(wie muss Unterricht, Bildung oder generell: zwischenmenschliches Verhalten beschaffen sein, damit es zum Lernen anregt?).Mit diesen Ableitungen, die Hüther als unumstößliche Wahrheiten verkündet, verlässt der Neurobiologe nicht nur sein eigenes Fachgebiet, sondern er ignoriert dabei alle Aspekte, die seinem eigenen Ansatz im Wege stehen könnten: Naturalistischer Fehlschluss: Hüter behauptet, richtiges bzw. gutes Lernen/Lehren ist mit Rekurs auf die Hirnphysiognomie ableitbar. Ohne weitere Annahmen (Weltbild, Menschenbild, pädagogische Zielvorstellungen) ist das nicht notwendig möglich. Erkenntnistheoretisch formuliert: Einen (biopsychologischen) archimedischen Punkt gibt es nicht! Ein Blick in die Philosophie des Geistes und deren Diskussionen, die seit Jahren mit enormen Wissen vorangetrieben werden und bisher zu keinem endgültigen oder mehrheitlich befriedigenden Ergebnis geführt haben, macht deutlich, dass direkte Ableitungen nicht zulässig sind. (…) Reduktionismus: menschliches Lernen ist mehr als nur ein hirnphysiologisches Geschehen. Insofern sind Hüthers Annahmen und Beweisführung eindimensional: Lernen und Lehren ist von weitaus mehr Faktoren abhängig, als Hüther glauben machen möchte. Fragwürdige Erkenntnissicherheit: Die meisten Versuche in den Neurowissenschaften werden an Tieren (Ratten und Mäuse) unternommen. Wie von Mäuseexperimenten zur Bedeutung von Lernerfolgen bei Schülern geschlossen werden kann, ist höchst umstritten. Seriöse Neurowissenschaftler weisen darauf hin, dass selbst die im menschlichen Hirn gemessenen Parameter oft sehr ungenau sind (je nachdem wo z.B. die Diode angebracht war) und dass angesichts von Milliarden Neuronen und deren Vernetzung untereinander die Ergebnisse noch viel zu allgemein sind, um genauere Bedeutungszusammenhänge ausmachen zu können (vgl. obige Ausführungen). Erlebnisorientierung: Wenn Hüther und wenn die Sinn-Stiftung alle Aufmerksamkeit auf die Motivationsfaktoren beim Lernen lenkt und ausschließliche erfahrungs-bzw. erlebnisbezogene Unterrichtsformen fordert, ignoriert sie damit weite Teile menschlichen Lernens und verweigert letztlich den Anschluss an die existierende Leistungsgesellschaft: „Mit Spaß und guter Laune ist es keineswegs getan. Quelle, S. 10-11

Natürlich sollte man – besonders als Biologe – der Kritik eines katholischen Fachbereiches für Weltanschauungsfragen mit einer gewissen Skepsis begegnen. Doch die oben zitierten Einwände stimmen mit den bisherigen Erkenntnissen der Naturwissenschaft überein und wurden hier teilweise schon diskutiert.

Wenn es aber nicht DIE Lerntypen an sich gibt (sondern diese antrainiert werden), so dürfte es auch auf die Lernweisen bei Jungen und Mädchen sein. Da wir mittlerweile wissen, dass unterschiedliche Gehirnaktivität keineswegs bedeutet, dass man unterschiedlich denkt oder fühlt (Stichwort Kompensation!) und unser Gehirn über eine gewisse Plastizität verfügt, wird es auch auf das Lernen zutreffen. Nun bestehen aber die Vorurteile, dass Jungen bzw. Männer besser in Mathe und räumlicher Orientierung sind und Frauen dafür kommunikativer. Doch was sagen die Studien? Fassen wir sie thematisch zusammen:

Räumliches Denken:

Jeder kennt dieses Klischee: Frauen können nicht einparken, Männer hingegen sind bei der räumlichen Orientierung deutlich überlegen? An diesem Klischee ist tatsächlich etwas dran und gleichzeitig auch wieder nicht. In der Psychologie unterschiedet man nämlich zwischen drei Formen räumlicher Orientierung: räumliche Wahrnehmung, räumliche Visualisierung und mentales Rotieren.

Bei der räumlichen Wahrnehmung und Visualisierung (also wo befinde ich mich im Raum und kann ich dies auch graphisch darstellen) gibt es keine Geschlechterunterschiede.

Beim räumlichen Vorstellungsvermögen gibt es jedoch signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine Meta-Studie aus dem Jahr 1995 ergab, dass 75% derjenigen, die bei räumlichen Vorstellungsvermögen überdurchschnittlich abschneiden Männer sind (VOYER, VOYER & BRYDEN 1995). Solche Unterschiede bei räumlichen Vorstellungen wurden auch bei Säuglingen im Alter von drei bis fünf Monaten festgestellt (MOORE & JOHNSON 2008, QUINN & LIBEN 2008). Hier ist es aber erwähnenswert, dass das frühe Erscheinen solcher Unterschiede auch experimentell oder durch Erziehung beeinflusst werden können, wenn z. B. männlichen Säuglingen anders stimuliert werden. Eine andere Studie zeigte z. B. auch dass sowohl männliche wie weibliche Säuglinge aus einkommensschwächeren Schichten gleich schlecht abschneiden, während männliche Säuglinge aus privilegierten Schichten besser abschneiden als Mädchen aus der gleichen Schicht (LEVINE et al. 2005).

Der Mangel an räumlichen Vorstellungsvermögen ist aber nicht fixiert. Eine Reihe von Studien ergaben, dass durch Training die Geschlechterunterschiede minimiert werden, ja sogar komplett verschwinden (vgl. z. B. NEWCOMBE 2007, CHERNEY 2008, FENG, SPENCE & PRATT 2007, MOREAU 2013). Wir haben schon weiter oben im Kapitel über den Hippocampus festgestellt, dass kurzes räumliches Navigationstraining das Gehirngewebe einer Person verändert und die Kommunikation des veränderten Gehirngewebes mit anderen Gehirnbereichen verbessert, die an der räumlichen Navigation beteiligt sind (KELLER & JUST 2016). Eine andere Studie stellte z. B. fest, dass beim Drehen dreidimensionaler Strukturen bei 15 jährigen Jungen und Mädchen kein Unterschied besteht, jedoch schneiden Jungen bei zweidimensionalen Formen besser ab (durch Training werden die Mädchen genauso gut, NEUBAUER et al. 2010). Möglicherweise sind Frauen also gar nicht grundsätzlich schlechter im mentalen Rotieren, sondern lediglich in der Fähigkeit, dreidimensionale Gebilde aus einer zweidimensionalen Darstellung zu erkennen. Tatsächlich lassen sich aber die Testergebnisse durch Aufgabenstellungen beeinflussen. Werden in einer Studie Teilnehmern bescheinigt, dass mentale Rotation mit Aufgaben wie Luftfahrtingenieurswesen, Navigation und ähnlichen Bereichen zusammenhängt, schneiden Männer besser ab als Frauen. Wird aber beim selben Test vorgegeben, dass mentale Rotation wichtig sei für Bereiche wie Mode-Design, Innenausstattung oder Blumenbestecke, schneiden Männer deutlich schlechter ab, als unter der anderen Bedingung (SHARPS, PRICE & WILLIAMS 1994). Es geht aber noch raffinierter: In einer Studie zum räumlichen Vorstellungsvermögen gab es drei Testgruppen: der ersten Gruppe wurde gesagt, dass Männer wegen genetischer Unterschiede besser abschneiden als Frauen. Der zweiten Gruppe wurden keine Informationen über Geschlechter gegebenen und der dritten Gruppe wurde die Information gegeben, dass Frauen aufgrund genetischer Unterschiede besser abschneiden. Das Ergebnis: in Gruppe eins und zwei schnitten die Männer besser ab in Gruppe drei die Frauen (MOE 2009).

Diese Beispiele belegen, dass schon die Aufgabenstellung das Testergebnis beeinflussen kann. Da wir ja alle mit typischen Klischees aufwachsen (Frauen denken so, Männer denken so etc.), entsteht schon von Kindesbeinen an ein bestimmtes Bild über Personengruppen und wir billigen bestimmte Geschlechterrollen zu. Das ist also folgerichtig kein Problem der Biologie, sondern der sozialen Interaktion. Wenn man beispielsweise ständig zu hören bekommen Frauen können schlechter einparken (und werden es auch durch Übung nie lernen), dann glaubt man das später eben selbst (sowie dass es bestimmte Lerntypen gibt). Schon leicht motivierende Aussagen (wie z. B. die Studie von MOE 2009) können einen positiven Effekt haben. Männer und Frauen sind auch heute noch oft unterschiedlichen Lernumwelten ausgesetzt, beispielsweise bedingt durch die jeweilige Studien- und Berufswahl. Bei Erwachsenen lässt sich daher kaum bestimmen, woher ein entdeckter neuronaler Unterschied rührt – von den Genen oder von der Umwelt. Vielmehr prägt uns stets ein enges Wechselspiel aus beidem.

Es gibt also Unterschiede in der räumlichen Wahrnehmung bei Männern und Frauen, sie sind aber nicht genetisch fixiert und lassen sich auch nicht evolutionär erklären (im Sinne: er geht jagen, sie bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder – nicht zuletzt weil hier Spekulationen im Spiel sind, die selbst nicht zu beweisen sind, denn wer sagt, dass wir genauestens wissen können wie die Menschen vor 100.000 Jahren gelebt haben, wenn es uns manchmal schwer fällt die jüngere Geschichte zu verstehen?).

Mathe und MINT-Fächer

Gewisse Stereotypen sind hartnäckig. Zu den bekanntesten gehört auch, dass Frauen angeblich schlechter in Mathe seien und sie daher – aufgrund ihrer „Biologie“ sogenannte MINT-Fächer (Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gar nicht wollen und lieber typischen Frauenberufen nachgehen. KUTSCHERA (2018, S. 185) gibt dazu eindeutige Belege aus der Universität Freiburg. So gab es 2013 in der Technischen Fakultät unter den Absolventen 83% Männer und 17% Frauen. In der Philologie (Erziehungs- und Sozialwesen) dagegen 19,6% Männer und 80,4% Frauen. In der Physik: 71,1% Männer, 29,9% Frauen; Biologie: 40,2% Männer, 59,8% Frauen, Medizin: 36,2% Männer, 63,8% Frauen. Da in den biomedizinischen Fächern die „anspruchsvollen“ „physikalischen-mathematischen“ Sachverhalte nicht so stark präsent sind und eher „qualitative Sachverhalte“ und „zwischenmenschliche Beziehungen“ bedeutender sind, lasse sich erklären, warum in diesem Fachbereich die Zahl der Frauen überwiege. Die Zahlen stimmen. Doch bekräftigen sie wirklich das, was Kutschera sagt? Ein kritischer Blick in den Bereich der Informatik – und hier ist sicherlich technisches, wie mathematisches Wissen gefragt – zeigt, dass Frauen durchaus auch in einigen MINT-Fächern häufiger vertreten sind – und es dafür oft gesellschaftliche Erklärungen gibt. Beispielsweise zeigt die Studie von SCHINZEL (2005) zu Kulturunterschieden beim Frauenanteil in der Informatik, dass der Frauenanteil im Informatikstudium in den reichen arabischen Staaten, aber auch in vielen Entwicklungsländern über 50% liegt, während er in den westlichen Zivilisationen rückläufig ist. Man sieht, dass kulturelle Unterschiede offensichtlich einen Beitrag leisten, wer welchen Berufsweg geht. Aber die Frage bliebe zu klären, warum Frauen in der westlichen Welt weniger Interesse an der Informatik haben. Wenn wir uns die „typischen“ anschauen, dann denken wir meist an einen männlichen Nerd mit Brille, kariertem Pulli und einen, der dazu noch zu schüchtern ist, Frauen anzusprechen (außer der eigenen Mutter). Ich kann dieses Vorurteil weder bestätigen noch entkräften – doch ich habe so meine Zweifel daran, dass wirklich jeder Computer- und Informatik-Interessierte so aussieht, als ob er aus Serien wie „The Big Bang Theory“ entstammt. Tatsächlich war es historisch so, dass das Programmieren von Computern ein typischer Frauenberuf war! So wurde Mitte der 1960er behauptet, dass das Programmieren viel Geduld, Durchhaltevermögen, und eine Fähigkeit für Details erfordere, was „typisch weibliche“ Eigenschaften seien. Tatsächlich hatten Frauen einen großen Beitrag für die Entwicklung von Computern geleistet. Erst als in den 1980ern Männer wie Bill Gates und Steve Jobs zur Berühmtheit wurden, wurde das Bild des männlichen Nerds und „Computer Geeks“ geschaffen und die Informatik „vermännlicht“. Seither werden „Computer Geeks“ mit gewissen Stereotypen wie „Star Trek“, „junk food“, „technischen Geräten und Büchern“ und anti-sozialen Charakterzügen assoziiert. Oft werden fälschlicherweise Persönlichkeitsmerkmale, die für bestimmte Berufsgruppen typisch sind, als Notwendigkeiten für eben diese Berufe angesehen werden. So wurde bei einer intensiven Studie im „Carnegie Mellon’s School of Computer Science“ in den 1990er Jahren herausgefunden, dass Männer hauptsächlich Interesse am Programmieren haben, während Frauen eher in der Anwendung der Informatik haben. Ende der 1990er wurden jedoch die Zulassungskriterien geändert, sodass auch jene, die kaum Programmiererfahrungen haben, zugelassen wurden. Dadurch erhöhte sich der Frauenanteil von 7 auf 34%. Dabei zeigte sich auch, dass die Differenzen zwischen „Programmierung“ und „Anwendung“ der Informatik verschwanden. Beide Geschlechter hatten sowohl in der Programmierung und in der Anwendung der Informatik ein Interesse. Hinzu kam, dass das „typische“ Bild des Informatikers sich gewandelt hatte: es gab Studenten, die Violine spielten, Geschichten schrieben, in Rock Bands sangen, in Sportteams waren und in einer Reihe von Campus-Organisationen tätig waren. Die „traditionellen“ Computer-Geeks verschwanden und die Studenten hatten Interessen außerhalb ihres Fachbereiches (vgl. FINE 2010, S. 45 – 47).

Hier zeigt sich also, wie gesellschaftliche und kulturelle Normen die Berufswahl beeinflussen. Das erklärt auch folgende Feststellung eines Artikels von „Psychology Today“:

Der Artikel konstatiert, dass in Ländern, die „egalitärer“ sind, Frauen eher dazu neigen typischen Frauenberufen nachzugehen. Es wird häufig erwartet, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Kulturen mit einem höheren Grad an geschlechtsspezifischem Egalitarismus geringer ausfallen, wie in Skandinavien, wo Sozialisation und Rollengleichheit zwischen Männern und Frauen ausgeglichener sind und die gesellschaftspolitische Gleichstellung der Geschlechter vorherrscht. Doch dem ist nicht so: Überraschenderweise haben mehrere Studien festgestellt, dass die meisten Geschlechtsunterschiede in Kulturen mit egalitäreren Geschlechterrollen auffällig größer sind – wie in Skandinavien. US-amerikanische Frauen erreichen 15 Prozent seltener eine Führungsposition am Arbeitsplatz als Männer – in Schweden sind es 48 Prozent, in Norwegen 52 Prozent, in Finnland 56 Prozent und in Dänemark 63 Prozent. Die Autoren von „Psychology Today“ schlussfolgern, dass wenn die Geschlechter gleichbehandelt werden, es folgerichtig nur die genetischen Veranlagungen sein können, die die wahrnehmbaren individuellen Unterschiede hervorrufen. Extreme sexuelle Freiheit erzeuge daher größere psychologische Geschlechtsunterschiede. Es könne daher sein, dass diese Freiheiten den Geschlechtern ermögliche die Werte, die ihnen von Natur aus wichtig sind, freier zu verfolgen, wenn sie weniger geschlechtsspezifischen Einschränkungen ausgesetzt sind (vgl. SCHMITT 2017)

Doch dieser Erklärungsansatz ist zu kurz gedacht. Es wird nicht näher definiert, was „gleichbehandeln“ bedeutet. Denn selbst wenn juristisch Männer und Frauen die gleichen Chancen haben sollten, muss das bei weitem in der Praxis nicht zutreffen. Hier spielen neben ökonomischen Abhängigkeiten, vor allem gesellschaftliche Erwartungen, bzw. Stereotypien eine Rolle. Grundsätzlich ist eine „geschlechterneutrale“ Erziehung praktisch unmöglich, weil Kinder in den entsprechenden Geschlechterrollen aufwachsen und die Vorstellungen wie ein Junge oder ein Mädchen zu sein hat von Eltern und Gesellschaft beeinflusst werden (FINE 2010). CHARLES & BRADLEY (2009) stellen fest, dass „Gender-egalitäre“ Länder oftmals weniger egalitär sind, wenn es um typische Geschlechterstereotypen geht. Kulturelle Realitäten und der Glaube wie Geschlechter in der Gesellschaft handeln – ob in der Religion, in der Werbung, in den Gedanken und Erwartungen der Menschen etc. – als dies beeinflusst unser Bild über die Geschlechterrollen. Das fängt schon alleine damit an, dass Jungen mit der Farbe Blau, Mädchen mit der Farbe Rosa assoziiert werden (eine Tatsache, die gesellschaftlich übrigens nicht immer so war: lange Zeit galt rosa als die Jungenfarbe!).

Beispielsweise konnte die Soziologin Shelley Correll belegen, dass bestehende Vorurteile über Geschlechter und ihre kognitiven Fähigkeiten ausschlaggebend dafür sind, welche gesellschaftliche Rolle ein Mann oder eine Frau in Zukunft spielen. Indem sie die Daten der „National Educational Longitudinal Study“ von 1988 auswertete, konnte sie darstellen, dass Jungen ihre Mathefähigkeiten für besser als die der Mädchen bewerteten. Das liege u. a. daran, dass der kulturelle Glaube vorherrsche Jungen seien besser in Mathe als Mädchen. Jungen geben an in Mather besser zu sein, nicht weil sie es unbedingt sind, sondern weil sie es glauben (CORRELL 2001). DAR-NIMROD & HEINE (2006) ließen Studentinnen einen Mathematiktest absolvieren. Zuvor gaben sie ihnen jedoch einen Zeitungsartikel zu lesen, angeblich um ihr Textverständnis zu testen. In Wahrheit ging es den Versuchsleitern um etwas anderes: Ein Teil der Probandinnen las einen Bericht über eine (erfundene) Studie, der zufolge Frauen und Männer in ihrem mathematischen Verständnis gleichauf liegen. Einer zweiten Gruppe dagegen wurde ein Bericht präsentiert, wonach Männer besser rechnen könnten – und zwar auf Grund genetischer Faktoren, die die Hirnfunktion beeinflussten. Probandinnen, die mit dieser biologischen Erklärung konfrontiert worden waren, schnitten im folgenden Mathetest schlechter ab als jene, denen man keinen Geschlechterunterschied vorgegaukelt hatte. Das sollte nicht verwunderlich sein: Wenn Forschungsergebnisse unser Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit prägen, beeinflusst dies wiederum die Forschung selbst.

Wenn wir uns die Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten anschauen, stellen wir fest, dass die Variabilität bei Männern größer ist als bei Frauen. Es gibt bei Männern also mehr statistische Ausreißer. Durchschnittlich schneiden zwar Männer und Frauen gleich gut ab, aber bei Frauen sind die Ergebnisse oft gleichmäßiger verteilt, während bei Männern an beiden Enden der Skale die Werte größer sind (HALPERN 2012, S. 102). Anders gesagt: Es gibt bei Männern sowohl mehr Genies als auch mehr Vollidioten. Doch es gibt auch andere Studien. Eine kulturübergreifende Studie wollte überprüfen, ob in anderen Kulturen sich diese stärkere Variabilität bei Männern auch finden lässt. Ergebnis: sie findet sich nicht. In jedem kognitiven Bereich gab es Länder, bei denen Frauen eine höhere Variabilität aufweisen (FEINGOLD 1994). In einer Studie von HYDE et al. (2008) wurden 7 Mio. Schulkinder in den USA untersucht. Dabei waren die Jungen nur wenig variabler als Mädchen. man untersuchte dabei auch die Ergebnisse von Schülern der 11. Klasse, wie sie in Mathetests abschnitten. Dabei schaute man sich die 95.- und 99. Perzentile an (also jene Teilnehmer, die besser abschnitten als die restlichen 95% oder 99% der Teilnehmer). Dabei waren bei Kindern mit europäischer Abstammung die Jungen variabler als bei asiatischen. D. h. bei den Schülern europäischer Abstammung hatten mehr Jungen die höheren Perzentilwerte, bei denen mit asiatischer Abstammung die Mädchen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen GUISO et al. (2008). Sie zeigen auf, dass bei der Mehrheit der 40 untersuchten Staaten mehr Jungen als Mädchen in den 95 und 99-Perzentilen vertreten waren, in vier Staaten dies jedoch ausgeglichen sei, bzw. die Mädchen häufiger vertreten (Indonesien, UK, Thailand, Island). Auch zwei weitere interkulturelle Studien bei Ergebnissen von Mathe-Tests konnten belegen, dass zwar Jungen variabler waren und häufiger unter den besten 5% auftreten, dies aber nicht zwingend für jedes Land gelte (PENNER 2008, MACHIN & PEKKARINEN 2008, zur Diskussion der Ergebnisse siehe: HYDE & MERTZ 2009).

Kulturelle Erwartungen haben zweifelsohne Auswirkungen auf Testergebnisse auch jenseits von Geschlechtern. Wird z. B. bei Mathetests den Teilnehmern erläutert, dass herausgefunden werden soll, warum manche Leute besser in Mathe abschneiden, erzeugt diese Aussage alleine schon Stereotypien, weil sich viele Frauen über ihre eingeredeten, schlechteren Mathefähigkeiten bewusstwerden. Entsprechend schneiden sie bei solchen Untersuchungen auch schlechter ab. Wird jedoch vor Testbeginn dazu erwähnt, dass keine Geschlechterunterschiede bisher gemessen wurden, zeigen Frauen sogar die besseren Testergebnisse (GOOD, ARONSON & HARDER 2008). WALTON & SPENCER (2009) bestätigen, dass bei vielen Untersuchungen jene stereotypisierten Gruppen (z. B. Frauen oder diverse nationale Minderheiten beiden Geschlechts) deutlich besser abschneiden und sogar ihre nicht-stereotypisierte Gruppen übertrumpfen, wenn zu Testbeginn stereotypische Aussagen vermieden werden. Untersuchungen demonstrieren, dass die Verbindung von Aussagen wie „Frauen sind schlechte in Mathe“ mit der Tatsache, dass man eine Frau ist, die Testergebnisse und Erwartungen deutlich senken (CADINU et al. 2003). Viele Tests beginnen damit, dass man sein Geschlecht ankreuzen muss und dies reiche nach FINE (2010, S. 9) schon aus die Testergebnisse zu beeinflussen.

Empathie oder Systematik?

Einige Neuroforscher postulieren, dass sich die Nervensysteme von Männern und Frauen fundamental unterscheiden würden – so etwa der britische Autismusexperte Simon Baron-Cohen. Er differenziert zwischen einem männlich-systematisch arbeitenden S-Gehirn (Systematisierung) und einem weiblich-empathischen E-Gehirn (Empathizing-Systemizing Theory; vgl. z. B. BARON-COHEN 2003: The Essential Difference). Dieser Theorie ist insofern zu widersprechen, da wir in Teil 8 unserer Gender-Reihe erläutert haben, dass es sowas wie das rein männliche und rein weibliche Gehirn nicht gibt. Obwohl im statistischen Mittel neuronale Unterschiede zwischen den Geschlechtern nachweisbar sind, lässt dieser Befund keine sicheren Rückschlüsse auf den Einzelnen zu.

Empathie bezeichnet das Bedürfnis, sich in andere Personen hineinzuversetzen und eine ihrem Gefühlszustand angemessene emotionale Reaktion zu zeigen. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie jemand angeschrien wird und daraufhin zu weinen anfängt, dann können wir seine Gefühle nachvollziehen und sind eventuell selbst traurig. Diese Fähigkeit zur Perspektivübernahme ist die Grundlage von Empathie. Systematisierung beschreibt hingegen eine Vorliebe für das Verstehen und Manipulieren von „Systemen”, die nach festen Gesetzen und Regeln funktionieren. Diese können beispielsweise Mathematik aber auch Unternehmen sein. Quelle

Anhand von Fragebögen lässt sich ein Systematisierungs- oder Empathiequotient errechnen und zwischen den Geschlechtern vergleichen. Cohens Theorie nach ist Autismus eine extreme Form eines typisch männlichen S-Gehirns und werde durch einen erhöhten Testosterongehalt im Mutterleib hervorgerufen. Seine „extreme male brain theory“ besagt, dass Autisten, verursacht durch einen hohen Testosteronspiegel im Mutterleib, ein extrem ausgeprägt männliches Gehirn haben.

Baron-Cohens Theorien wurden von mehreren Autoren kritisiert:

Wir lesen z. B. in einer kritischen Rezension von ZUNKE (2004) vom “Bund demokratischer Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler“:

Auch die von Baron-Cohen ausgemachten Gegensätze von Empathie und Systematisieren lassen sich nicht annähernd so eindeutig voneinander trennen, wie es zunächst den Anschein macht. Systematisieren, so der Autor, bestehe in der Fähigkeit zum Erkennen von kausalen Zusammenhängen: Wenn ich den Schalter betätige, dann geht das Licht an. Man könne alles bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad in ein System von Ursache und Folge fassen – außer menschliches Verhalten. Dieses sei gänzlich unberechenbar und darum nur durch Empathie zugänglich. Interessant wäre es hier zu erfahren, wie der Autor sich ein weibliches Gehirn vorstellt: Als ein System neuronaler Verknüpfungen, das eine seiner eigenen kausalen Natur fremde Fähigkeit, die gänzlich unsystematische Empathie, als Materialeigenschaft enthält? Leider geht er diesem Widerspruch nicht systematisch nach.

Die These der völligen Unberechenbarkeit nur empathisch zugänglicher Phänomene blamiert Baron-Cohen selbst an einem aufschlussreichen Beispiel: Jemand wünscht sich etwas zum Geburtstag und bekommt es auch. Ein »Systematiker« würde jetzt denken, die beschenkte Person müsse glücklich sein. Aber das muss nicht zutreffen. Sie könne im Gegenteil traurig sein, zum Beispiel. wenn sie gerade sehr schlechte Nachrichten von ihrem Arzt bekommen habe. Das ist gleich doppelt gemogelt: Erstens führt der Autor hier Bedingungen ein, die von außen auf das “Experiment” einwirken, was ein anderes Ergebnis als das erwartete zur Folge hat. Auch das Betätigen des Lichtschalters aus seinem Beispiel für berechenbare Systeme kann aus vielerlei Gründen nicht zum erwarteten Resultat führen – wir alle kennen das. Zweitens gibt Baron-Cohen selber die Ursache für das Ausbleiben des erwarteten Resultats an: Die Freude des Beschenkten bleibt aus, weil sie von einer schlechten Nachricht überschattet wird. Doch auch der allerempathischste Mensch könnte das nicht vorhersehen – genauso wenig, wie der allersystematischste Denker alle Einflüsse von Randbedingungen in der Feldforschung vorhersehen könnte. Baron-Cohen selbst betrachtet Menschen in ihrem Verhalten als Systeme – ohne diese Voraussetzung wäre seine wissenschaftliche Arbeit hinfällig. Da er von einer äußeren bestimmenden Ursache des Verhaltens ausgeht, kommen willentliche Entscheidungen als Grund für gelegentliche Unberechenbarkeiten unserer Mitmenschen in seiner Theorie nicht in Betracht.

Empathie kann, nach Baron-Cohens eigenen Definitionen und entgegen seiner Intention, nicht eine vom Systematisieren unterschiedene Fähigkeit sein. Aufgrund von gelernten Anzeichen in der Mimik, der Körpersprache und auch dem Wissen um das Schicksal einer Person wird auf deren Gefühlszustand geschlossen. Auch dass dies meist in Sekundenbruchteilen und unbewusst passiert, also der Eindruck entstehen kann, jemand fühle unmittelbar, wie es dem anderen geht, stellt keine Differenz zu den Fähigkeiten begabter Systematiker dar.

So hat Baron-Cohen nur zeigen können, was alle schon wissen: Es gibt Geschlechterrollen, nach denen sich Frauen und Männer – im Durchschnitt – verhalten. Seine Versuche, dies auf bestimmte Hirneigenschaften zurückzuführen, müssen als gescheitert gelten. Die vergleichenden Studien zur geschlechtsspezifischen Hirnanatomie, auf die er sich bezieht, gelten nicht als eindeutig. Aber auch dann, wenn sich hirnanatomische Unterschiede zwischen den Geschlechtern nachweisen ließen, läge hierin kein Beleg für Baron-Cohens These, dies sei der Grund für die von ihm festgestellte Verhaltensdifferenz: die Korrelation zwischen geschlechtsspezifischen Merkmalen im Gehirn und den Eigenschaften Empathie bzw. Systematisierungsvermögen muss gleich null sein, wenn sich nicht einmal zeigen lässt, dass es sich wirklich um verschiedene Fähigkeiten handelt, sondern vielmehr um den unterschiedlichen Gebrauch derselben Fähigkeit.

Die Zeitschrift „Phenomenology and the Cognitive Sciences“ charakterisierte „The Essential Difference“ (BARON-COHEN 2003) als sehr enttäuschend, mit einem “oberflächlichen Begriff der Intelligenz” und kamen zu dem Schluss, dass die Hauptansprüche von Baron-Cohen bezüglich Gefühlsblindheit und Systematisierung – Empathisierung “bestenfalls zweifelhaft” sind (PHENOMENOLOGY & THE COGNITIVE SCIENCES 2004). Einige Kritiker behaupten, dass die Tests hinter dieser Theorie auf geschlechtsspezifischen Stereotypen beruhen und nicht auf harten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Professor Catherine Lord von der UCLA sagt, die Theorie beruhe auf “groben Fehlinterpretationen” von Entwicklungsdaten. Professor David Skuse vom University College London behauptete, dass die Kommunikationsunterschiede zwischen den Geschlechtern wahrscheinlich gering sind. Meng-Chuan Lai, Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Universität von Toronto, sagt, die Ergebnisse seien nicht repliziert worden (zitiert in FURFARO 2019). MCGRATH (2017) zeigt, dass trotz diverser Klischees Autisten nicht unbedingt gut in Mathe sein müssen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der ursprüngliche EQ und der ursprüngliche SQ, die die meiste Forschungsgrundlage für die Begriffe Empathisierung und Systematisierung bilden, eindeutig mehr als einen Faktor messen und dass geschlechtsspezifische Unterschiede nur bei einigen der Faktoren bestehen (ANDREW, COOKE & MUNCER 2006).

Mittlerweile scheinen BARON-COHENS (2003) Sichtweisen von ihm zumindest zum Teil revidiert worden zu sein. In einer Studie aus dem Jahr 2018, an der er auch mitgewirkt hat (GREENBERG, WARRIER, ALLISON & BARON-COHEN 2018) verwendete Daten von fast 700.000 Menschen in Großbritannien (davon 36.000 mit Autismus), um die Theorien zu testen. Die Daten stammen aus einer Online-Befragung, die für die „Channel 4“ Dokumentation „are you autistic“ durchgeführt wurde. Ihre zusammenfassenden Befunde:

- Jene, die in der Wissenschaft tätig sind, haben eher „systematisierende“ Eigenschaften

- Empathie hat zwei Hauptteile: kognitive Empathie (erkennen können, was jemand anderes denkt oder fühlt) und affektive Empathie (eine angemessene emotionale Reaktion auf das, was jemand anderes denkt oder fühlt). Die Beweise legen nahe, dass es nur der erste Aspekt von Empathie ist, mit dem autistische Menschen im Durchschnitt zu kämpfen haben. Infolgedessen sind autistische Menschen nicht gleichgültig oder grausam, sondern werden einfach von anderen Menschen verwirrt. Sie neigen nicht dazu, andere zu verletzen, sondern sie meiden andere. So fehlt es autistischen Menschen nicht an Einfühlungsvermögen.

- Die zweite Fehlinterpretation ist, dass autistische Menschen hyper-männlich sind. Auch dies ist nicht der Fall. Die Studie zeigt, dass autistische Menschen im Durchschnitt eine Verschiebung hin zu einem maskulinisierten Profil von Scores bei Empathie- und Systemtestungen aufweisen, sind sie in Bezug auf andere typische Geschlechtsunterschiede keine extremen Männer. Zum Beispiel sind sie nicht extrem aggressiv, sondern eher sanfte Individuen. Daher sind autistische Menschen im Allgemeinen nicht hyper-männlich.

Es wäre jedoch auch hier kritisch anzumerken, inwiefern solche Umfrageergebnisse für eine Dokumentation eine wissenschaftliche Qualität besitzen. RIPPON (2018) gibt in einem Review dieser Arbeit folgendes zu bedenken:

Die Theorie der Empathisierung und Systematisierung ist im Grunde genommen eine Theorie über Gehirntypen – Gehirntypen, von denen nachgewiesen werden kann, dass sie bei dem einen oder anderen Geschlecht häufiger vorkommen, bei denen jedoch das biologische Geschlecht diese Gehirntypen bestenfalls anstatt die Hauptursache sein kann. Es ist keine Theorie über das Gehirn von Frauen und Männern. (…) Baron-Cohens 2003er Buch, The Essential Difference, beginnt mit der festen Aussage: „Das weibliche Gehirn ist vorwiegend für Empathie vorprogrammiert. Das männliche Gehirn ist vorwiegend für das Verständnis und den Aufbau von Systemen vorprogrammiert.“ Etwas später erhalten wir eine Einschränkung, dass man kein Mann sein muss, um ein männliches Gehirn zu haben, oder eine Frau, um ein weibliches Gehirn zu haben. Warum, könnte man sich fragen, spricht man dann von einem männlichen oder weiblichen Gehirn? Diese Art von sprachlicher Verschleierungstaktik ist auch in der aktuellen Veröffentlichung zu sehen. Die Autoren bemühen sich zu bemerken, dass “die beobachteten durchschnittlichen Geschlechtsunterschiede wahrscheinlich ein Zusammenspiel von biologischen und kulturellen Faktoren widerspiegeln” und “die ES-Theorie es nicht erlaubt, Vorhersagen über das psychologische Profil eines Individuums auf der Grundlage seines biologischen Geschlechts zu treffen. Das zu tun wäre Stereotypisierung, was verderblich ist. “ Sie stellen sogar fest, dass Missverständnisse des extremen männlichen Gehirns des Autismus “wahrscheinlich nur auf dem Lesen des Namens der Theorie beruhen, aber nicht auf ihren tatsächlichen Behauptungen”, und fordern eine “sorgfältige Lektüre” der Theorie des Empathisierens und Systemisierens. Aber ein Satz wie “autistische Frauen sind sowohl in der Gehirnstruktur als auch in der Gehirnfunktion maskulinisiert” oder sogar die Verwendung des Begriffs “Geschlechtsunterschiede” sowohl im Titel als auch im Eröffnungssatz des Beitrags and das Zünglein an der Waage. Die Warnungen der Autoren sind im Abschlusskapitel der Arbeit versteckt – sie wären viel aufschlussreicher gewesen, wenn sie den Weg in die Zusammenfassung gefunden hätten oder der Arbeit sogar einen anderen Titel gegeben hätten. „Testing the Empathizing-Systemizing Theory in half a million people“ wäre immer noch eine beeindruckende Schlagzeile gewesen. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren könnten, was Gehirne können und wie sie es tun, anstatt auf das Geschlecht ihrer Besitzer, könnten wir bessere Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Gehirnen und Fähigkeiten erhalten.

Auch in Bezug der Umfrageergebnisse kommentiert RIPPON (2018) kritisch:

Es wird angemerkt, aber nicht hervorgehoben, dass alle diese Messungen auf Selbstberichten beruhen (bei denen die Teilnehmer direkt antworten, ohne dass die Forscher eingreifen). Mit anderen Worten, sie reflektieren, wie jede dieser eine halbe Million Personen über sich selbst nachdachte, als sie ihre “Zustimmung / Ablehnung” -Antworten auf Aussagen wie “Ich bin fasziniert von Dates” oder “Ich würde es bemerken, wenn jemand fünf Körner Salz in meine Glas Wasser hinzufügt.” Oder „Wenn mich jemand fragen würde, ob mir die Frisur gefällt, würde ich ehrlich antworten, auch wenn es mir nicht gefällt“. Solche Selbstberichtsmaßnahmen sind anfällig für die Art von Verzerrungen, die durch Stereotypen verursacht werden – Menschen, die wissen, dass ihre empathischen Fähigkeiten gemessen werden, treten mit größerer Wahrscheinlichkeit in einem „empathischen“ Licht auf, als es ihr eigentliches Verhalten vermuten lässt. Die Teilnehmer dieser Studie waren zwischen 16 und 89 Jahre alt – viel Zeit, um die geschlechtsspezifischen Botschaften aufzunehmen, denen sie ausgesetzt sein werden. (…) Ebenso wenig wird an die Tatsache erwähnt, dass in dieser riesigen Kohorte die Unterschiede zwischen den Gruppen tatsächlich sehr gering sind.

Schau mir in die Augen, Baby

Mit einem Experiment untersuchte Baron-Cohen angeborene Geschlechterunterschiede: Neugeborenen auf einer Säuglingsstation zeigte er einmal das lächelnde Gesicht einer Mitarbeiterin Cohens, ein anderes Mal ein Mobile. Die kleinen Jungen schauten im Durchschnitt 52 Prozent der Zeit auf das Mobile, bei den Mädchen waren es nur 41 Prozent (CONNELLAN et al. 2000). Dieses Experiment wird als Beweis für die oben geschilderten weiblicher E-Gehirne und männlicher S-Gehirne genommen. Schon im Säuglingsalter entwickele sich dieser Gehirntyp. Doch auch diese Studie hat einige Fehler, die von den Psychologen NASH & GROSSI (2007) zusammengetragen wurden:

Obwohl Neugeborene die Möglichkeit bieten, biologische Veranlagungen zu untersuchen, sind sie leider sehr schwer zu untersuchen. Sie bewegen sich in unvorhersehbarer Weise zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen und wechseln innerhalb kürzester Zeit vom Wachzustand zum Weinen und schlafen. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist äußerst unterschiedlich. Es gibt eine Reihe an Standardmethoden zur Untersuchung von Neugeborenen, die jedoch von CONNELLAN et al. (2000) nicht eingehalten werden. Sie gehen davon aus, dass es einen geschlechtsspezifischen angeborenen Unterschied zwischen „sozialen“ und „mechanischen“ Stimuli gäbe, die die Grundlage für empathische oder systematisierende Fähigkeiten liefern. Der soziale Stimulus war das Gesicht der Forscherin der Studie, Jennifer Connellan, der mechanische Stimulus ein Mobile. Die Stimuli (Gesicht und Mobilie) wurden den ein Tag alten Neugeborenen aufeinanderfolgend gezeigt. Die Neugeborenen waren an der Seite des Bettes der Mütter oder in der Neugeborenenstation und lagen in der Krippe oder waren am Schoß der Eltern. Schaute ein Neugeborenes länger aufs Mobile als auf Connellans Gesicht, oder andersrum, wurde dies als Präferenz gewertet.

Aus dem Experiment wird jedoch nicht deutlich, wie das Betrachten eines Mobiles oder eines Gesichts spätere soziale oder mechanische Fähigkeiten erklären soll. Es ist noch nicht mal klar, ob ein Gesicht für ein Neugeborenes sowas wie einen „sozialen“ Stimulus repräsentiert. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von Neugeborenen sehr kurz ist, ist das Nacheinanderzeigen von Mobile und Gesicht eine gewisse Überforderung für die Säuglinge. So kann, wenn der zweite Stimulus gezeigt wird, das Neugeborene die Aufmerksamkeit dafür verloren haben, oder sie werden müde und schlafen ein. Studien legen auch nahe, dass die Vorliebe für Gesichtsmuster im Vergleich zu anderen Mustern bei Neugeborenen keine Präferenzen für Gesichter an sich darstellen, sondern für alles, was Gesichtern ähnelt. Teilweise präferieren Neugeborene solche Gesichts-ähnlichen Muster statt echten Gesichtern. Es ist daher wichtig die Stimuli aus demselben Blickwinkel zu betrachten, damit ein signifikantes Ergebnis erzielt wird. Da die Neugeborenen sowohl in ihrer Krippe gelegen haben oder auf dem Schoß der Eltern, wurde das Ergebnis entsprechend verzerrt. Das eigentliche Problem ist jedoch ein anderes: die Erwartungshaltung des Experimentators. Wenn die Neugeborenen blaue oder pinke Strampler, Lätzchen etc. tragen, weiß der Experimentator, um welches Geschlecht es sich handelt und kann daher nicht vorurteilsfrei handeln. Wir erinnern uns: in Teil 8 unserer Mars versus Venus-Reihe haben wir uns mit der Vermessung des Corpus Callosum befasst. 1906 hatte Robert Bennett Bean diesen bei weißen und schwarzen Amerikanern verglichen und die Schwarzen als „primitiver“ eingestuft. Er wusste aber bei seinen Vermessungen, welches Gehirn einem Schwarzen und welches einem Weißen gehörte, wodurch er seine Ergebnisse verfälschte. Als diese nochmals vermessen wurden von einem Forscher, der nicht Bescheid wusste, welches Gehirn zu welcher „Rasse“ gehörte, konnte man keine Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen feststellen. Es ist nicht auszuschließen, dass dies auch im Experiment von CONNELLAN et al. (2000) der Fall ist.

Affenspielzeug – Kinderspielzeug?

Jeder kennt es – Jungen spielen mit Bällen und Autos, Mädchen mit Puppen, denn Autos sind Jungenspielzeug und Puppen sind nur für Mädchen. Eine kulturelle Sozialisation spielt natürlich eine nicht zu unterschätzende Rolle. In einer Gesellschaft, in der es Spielzeuge für Jungen und Spielzeuge für Mädchen gibt, wirkt es fast natürlich, dass Mädchen halt mit Puppen spielen und Jungen mit Autos. Doch gibt es auch eine „genetische“ Komponente? Es gibt einige Experimente die darauf hindeuten, dass solche Präferenzen auch bei Affen vorkommen. In einem Experiment (ALEXANDER & HINES 2002) mit Grünen Meerkatzen (Gattung Chlorocebus) legten die Forscher gleichzeitig sechs Spielzeuge in ein großes Gehege aus. Es gab zwei Jungenspielzeuge (Polizeiauto und Ball), zwei Mädchenspielzeuge (Puppe und einen Topf) und zwei neutrale Spielzeuge (Bilderbuch und Stoffhund). Die Forscher untersuchten wie lange die Affen mit den einzelnen Spielzeugen die Zeit verbrachten. Beide Geschlechter der Grünen Meerkatzen verbrauchten je etwa ein Drittel ihrer Spielzeit mit den neutralen Spielsachen. Männliche Meerkatzen verbrachten jeweils ein Drittel der Spielzeit mit den anderen Spielzeuggruppen. Weibliche Meerkatzen hingegen verbrachten jedoch viel mehr Zeit mit den Mädchenspielzeugen (Puppe und Topf), als mit den Jungenspielzeugen (vgl. Abb. 2). Aus diesen Befunden erklären einige eine angeborene Neigung zu „typisch“ weiblichen oder männlichen Gegenständen, die schon bei Affen vorhanden ist und daher genetisch fixiert sein muss; so z. B. KUTSCHERA (2018, S. 244-247), der auch von einer Auto- bzw. Puppen-Manie von Kleinkindern spricht. Wenn man sich die Studie jedoch näher betrachtet, wird diese Manie nicht so ersichtlich. Zum einen verbringen männliche Meerkatzen genauso viel Zeit mit den Mädchen-Spielzeugen, wie mit Jungenspielzeugen. Weiterhin sollte man sich die Frage stellen, warum dein Topf bei Affen als „weibliches“ Spielzeug angesehen wird. Soweit mir bekannt und trotz aller Intelligenz der Affen, können diese nicht kochen. Gererell: Haben Affen dieselbe Assoziation, wenn sie eine Puppe sehen, wie Menschen? Folgerichtig hat ein Topf keine geschlechtstypische Bedeutung für einen Affen. Gruppiert man die Spielzeuge übrigens anders – man könnte Puppen und Stoffhund als Spielzeuge definieren, die Lebewesen darstellen (ggfs. als typisch weibliche Spielzeuge) und die anderen als gegenständliche Spielzeuge (ggfs. als typisch männliche Spielzeuge) – so ergibt sich kein Unterschied zwischen den Geschlechtern (vgl. FINE (2010, S. 124).

Abb.2: Grüne Meerkatzen (Gattung Clorocebus) beim Spielen mit „geschlechtstypischen“ Spielzeugen. Linke: Weibchen mit „weiblichem Spielzeug“ (Puppe), Rechts: Männchen mit „männlichem Spielzeug“ (Polizeiauto). Bildquelle: https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?mh504

Die männlichen Meerkatzen hatten übrigens folgende Reihenfolgen ihrer Lieblingsspielzeuge: Stoffhund (neutral), Ball (männlich), Topf (weiblich), Auto (männlich). Die weiblichen Meerkatzen: Topf (weiblich), Stoffhund (neutral) und als letztes die Puppe (weiblich). Weil die Spielzeuge übrigens alle in einem Gehege vorlagen, besteht das Problem, dass wenn ein männlicher Affe mit einem Spielzeug spielt, dies der weibliche Affe nicht mehr tun kann (oder will). Der Grund weshalb die weiblichen Affen mit dem Topf häufiger spielten als die Männchen, wurde von den Autoren dahingehend interpretiert, dass dieser eine rote Farbe hatte, die Puppe war rosa. Die Farbe wurde also als ein Grund eingestuft, warum die weiblichen Affen diese bevorzugen. Doch auch hier besteht das Problem: Die weiblichen Affen spielten mit dem „gender-neutralen“ Stoffhund häufiger als mit der rosa Puppe. Auch dass die männlichen Affen den Stoffhund als Lieblingsspielzeug aussuchten und nicht ein typisch männliches Spielzeug, lässt auch gewisse Zweifel an der „angeborenen“ „geschlechtsspezifischen“ „Auto- und Puppen-Manie“ bei Affen geltend machen.

Einige Jahre später versuchte eine andere Arbeitsgruppe ähnliche Experimente mit Rhesusaffen (Macaca mulatta). Sie wollten untersuchen, warum es geschlechterspezifische Unterschiede bei der Spielzeug-Präferenz von Affen gibt. Sie gruppierte die Spielzeuge in zwei andere Kategorien: Spielzeuge mit Rädern, die man also bewegen kann und Stofftier/Puppen-Spielzeuge, die einen dazu anregen diese zu umsorgen (ob diese dann tatschlich umsorgt wurden, ist aber nicht zu bestimmen). Des Weiteren hatten die Affen die Möglichkeit zwischen diesen zwei Spielzeugen direkt zu wählen, indem sie zeitgleich ins Gehege gelegt wurden. Das Ergebnis: weibliche Rhesusaffen hatten für beide Spielzeugtypen die gleiche Präferenz, die männlichen Rhesusaffen bevorzugten die Spielzeuge mit Rädern (HASSETT, SIEBERT & WALLEN 2008). Doch welche Interpretationen lassen sich daraus schließen? Haben wir jetzt den Grund dafür erhalten, warum Männer so Autobesessen sind, wenn es schon die männlichen Äffchen sind? Wenn ja, warum spielten dann aber die männlichen Meerkatzen im ersten Versuch nicht häufiger mit den Autos, sondern am liebsten mit dem Stoffhund? Die Ergebnisse, so spannend sie auch sein mögen, lassen solche Schlussfolgerungen nicht zu. Der Neurobiologe BECK (2014) kommentiert:

„Doch nur weil sich männliche Affenkinder verstärkt auf Spielzeugautos stürzen, heißt das nicht, dass unsere Denkweisen klischeehaft vorgegeben sind. Eine derzeitige Hypothese erklärt dieses Verhalten übrigens damit, dass sich Testosteron in der Kindesentwicklung unter anderem auf die Bildverarbeitung des Gehirns auswirkt. Ein Auto ist somit kein ‚männliches‘ Spielzeug, sondern nur etwas, was sich besonders leicht bewegen lässt und deswegen für ‚männliche Gehirne‘ [zumindest bei männlichen Rhesusaffen – internet-evoluzzer] besonders interessant ist.“ (S. 91) BECKS Quelle ist die Arbeit von ALEXANDER (2003).

KUTSCHERA (2018, S. 246) interpretiert diese Experimente übrigens falsch. So schreibt er, dass bei Menschen Babys während des 3. Bis 8. Lebensmonats Puppen und andere weiche Gegenstände (Bälle!) bevorzugen, Jungen andere, harte Spielzeuge wählen (z. B. Autos und Werkzeuge). Und diese Ergebnisse sollen auch bei Affen beobachtet worden sein, die zu „dem selben m/w-Resultat“ führen, wie bei Menschen. Kutschera geht auf die Affen-Studien nicht eher ein, sondern verweist lediglich auf die Studie von HASSET, SIEBERT & WALLEN (2008), sowie auf Literatur, die sich auf diese zwei Studien beziehen. Doch wenn Kutschera behauptet, männliche Babys bevorzugen harte Gegenstände und weibliche Babys Puppen und weiche Gegenstände und dies sei auch bei Affen so nachgewiesen, missinterpretiert Kutschera hier die Ergebnisse oder hat die Studien nicht gelesen. Bälle wurden im Meerkatzen-experiment als „männlich“ eingestuft. Wenn weibliche Menschen-Babys gerne mit Bällen spielen, spielen sie dann mit einem „männlichen“ Spielzeug? Männlich Rhesusaffen bevorzugten zwar Spielzeuge mit Rädern, aber nicht die männlichen Meerkatzen. Wenn männliche Menschen-Babys harte Gegenstände bevorzugen, Meerkatzen-Weibchen aber Töpfe, was als „weiblich“ deklariert wurde. Doch Töpfe sind bekanntlich harte Gegenstände und im weitesten Sinne ein Werkzeug (fürs Kochen). Und Stoffhunde waren bei männlichen Meerkatzen äußerst beliebt – aber ist ein Stofftier nicht auch irgendwie eine Puppe? Die Studien kommen eben nicht zu exakt demselben Ergebnis, weil gleiche Spielzeuge (Puppen, Stofftier, Autos) von den Affen und den Menschenbabys anders bevorzugt werden. Worin die Einigkeit besteht ist: Spielzeuge werden in männlich und weiblich eingeteilt. Was aber genau ein männliches und was ein weibliches Spielzeug ist, das wird den Autoren überlassen. Und hier besteht das eigentliche Problem. Und das reduziert sich nicht nur auf Puppen und Autos. In einer Studie von SERVIN et al. (2003) wurden Spielzeuge als männlich, weiblich und neutral eingestuft und Kinder konnten auswählen mit welchem sie spielen wollen. Das beliebteste Spielzeug bei Mädchen generell (sowohl bei „normalen“ Mädchen wie auch bei Mädchen mit erhöhtem Testosteronwerten, sog. CAH-Syndrom) war ein als Jungenspielzeug deklariertes: die Lincoln Logs. Hierbei handelt es sich um Holzklötze, aus denen Miniaturbauwerke gebaut werden können. Weil hier Gegenstände dreidimensional zusammengesetzt werden müssen, was systematisches planen beinhaltet, hat man sie als „männliches Spielzeug“ eingestuft. Aber für Mädchen war es das beliebteste Spielzeug. Das zweitbeliebteste Spielzeug bei Mädchen war auch ein Jungenspielzeug: eine Garage mit vier Autos. Dabei spielten die Mädchen dreimal so häufig mit der Garage und den Spielzeugautos als mit Puppen (das Verhältnis bei den Lincoln Logs zu Puppen betrug übrigens 6:1. Wenn auch Mädchen mit CAH, also erhöhtem Testosteron-Gehalt, öfter mit Jungen-Spielzeug spielten, so bevorzugten auch die „normalen“ Mädchen die Jungen-Spielzeuge.

Lass uns übers Reden reden

Ein Mann – ein Wort, eine Frau – ein Wörterbuch. Jeder kennt diesen Spruch und erklärt wird dies damit, dass in der Steinzeit die Männer auf die Jagd gingen und die Frauen zu Hause saßen und so viel Zeit zum Reden hatten. Ihre Gehirne seien daher sprachlich besser vernetzt und kommunikativer. Auch passe dies zu BARON-COHENS (2003) Konzept männlich-systematisierender und weiblich-empathisierender Gehirne, denn schließlich sind ja empathische Menschen kommunikativer. Unabhängig davon, dass es sehr schwer zu überprüfen ist, was Frauen während der Steinzeit wirklich gemacht haben, ist diese Sichtweise in mehreren Fällen falsch. Zum einen gibt es kein gut vernetztes „weibliches Sprachzentrum“ (SOMMER et al. 2008), zum anderen konnte eine Meta-Analyse mit 377 Männern und 442 Frauen keinen Unterschied in der Lateralisation der Gehirnhälften bei der Sprache nachweisen. Das heißt im Klartext: Beide Gehirnhälften sind bei beiden Geschlechtern beim Sprechen beteiligt (SOMMER et al. 2004, vgl. auch SOMMER et al. 2008). Die Psychologin Anelis Kaiser veröffentlichte gemeinsam mit Kollegen eine Bildgebungsstudie, in der sie bei 44 Probanden das für die Sprachproduktion zuständige Broca-Areal untersuchte. Anders als in vorangegangenen Untersuchungen waren bei den männlichen Teilnehmern die Sprachzentren in beiden Hirnhälften gleichermaßen aktiviert, bei den Frauen hingegen dominierte das Broca-Areal der linken Hemisphäre – so schien es zumindest. Doch als die Forscher einfach nur ihre Auswertungsmethode änderten und strengere statistische Maßstäbe anlegten, verschwand der Unterschied auf einmal! Nun war bei beiden Geschlechtern eine stärkere Aktivierung des linken Broca-Zentrums gegenüber dem in der rechten Hirnhälfte zu verzeichnen (KAISER et al. 2009). WALLENTIN (2009) kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie KAISER et al. (2009) und SOMMER et al. (2004, 2008): Eine sorgfältige Lektüre der Ergebnisse legt nahe, dass keine Unterschiede bei den Sprachkenntnissen bestehen. Frühe Unterschiede beim Spracherwerb zeigen für Mädchen einen leichten Vorteil, der jedoch allmählich verschwindet. Ein Unterschied in der Sprachlateralisierung der Gehirnstruktur und -funktion bei Erwachsenen wurde ebenfalls vorgeschlagen, möglicherweise aufgrund von Größenunterschieden im Corpus callosum. Keine dieser Behauptungen konnte durch Beweise belegt werden. Darüber hinaus zeigen die Gesamtergebnisse von Studien zur regionalen Verteilung der grauen Substanz keine konsistenten Unterschiede zwischen Männern und Frauen in sprachbezogenen kortikalen Regionen. Die Sprachfunktion bei Wada-Tests, Aphasie und normalem Altern zeigt ebenfalls keine geschlechtsspezifische Differenzierung. Tatsächlich reden auch Männer und Frauen gleich viel, etwa 16.000 Wörter am Tag (MEHL et al. 2007; ob miteinander, oder nur Männer bzw. Frauen unter sich, soll genauso offenbleiben, wie das worüber man spricht).

HYDE & LINN (1988) führten eine Meta-Analyse von 165 Studien mit 1.418.899 Probanden durch, welche die sprachlichen Fähigkeiten von Männern und Frauen untersuchten. Das gängige Vorurteil, dass Frauen sprachlich besser begabt seien als Männer konnte nicht bestätigt werden. Abhängig von der Größe der Studien, die die Zahl der Männer erhöhten oder reduzierten, konnten entweder Männer oder Frauen besser abschneiden. Werden die Ergebnisse nach der Probandengröße gewichtet, sodass größere Studien mehr Gewicht haben, erhält man einen leichten Vorteil für Männer. Dieser Vorteil für Männer entstand durch eine einzige Studie, die über 977.000 Probanden hatte. Ignoriert man diese Studie – der Anteil der Probanden in der Meta-Studie reduziert sich somit auf etwa 441.000 – erhält man einen leichten Vorteil für Frauen (d-Wert von 0,11, womit es sich um einen sehr kleinen Vorteil handelt). Aber damit nicht genug: Betrachtet man sich die Studien anhand der ausgewählten Probanden, z. B. ob es sich um allgemeine Studien handelt oder ob nur Studenten untersucht wurden – differenziert sich das Bild weiter. Nicht-selektive Studien ergaben keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, während selektive Studien solche Unterschiede aufzeigten. Ältere Studien tendierten eher dazu Unterschiede zu entdecken als jüngere und das Geschlecht des Erstautoren der Studien beeinflussten das Ergebnis ebenfalls, da weibliche Erstautoren dazu tendierten größere Unterschiede zu entdecken. HYDE & LINN (1988) kommen zu dem Entschluss:

„Wir sind bereit zu behaupten, dass es zumindest zu diesem Zeitpunkt in dieser Kultur keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der verbalen Fähigkeit gibt, und zwar auf die übliche Art und Weise, wie die verbale Fähigkeit gemessen wurde. … Ein geschlechtsspezifischer Unterschied von einem Zehntel einer Standardabweichung verdient kaum eine ständige Beachtung in Theorie, Forschung oder Lehrbüchern.“

Aggression

Der Mythos der menschlichen Aggressivität ist weit verbreitet, der Mensch wird als das absolut böse angesehen und hier sind es vor allem die Männer, die aggressiv sind – sind doch die meisten Serienmörder Männer. An dieser Stelle soll nicht die Frage geklärt werden, wie aggressiv wir sind und ob Aggression zur Natur des Menschen gehört. Der Aufmerksame Leser der Mars versus Venus-Reihe wird sich schon denken können, dass der Mensch genauso wenig von Natur aus ein „böses“ Lebewesen ist wie ein „gutes“. Menschen, als soziale Wesen, sind in erster Linie gesellschaftliche, soziale Wesen. Hierzu gehören vor allem Kooperation und Zusammenarbeit, die die menschliche Evolution viel eher prägten als es Aggression und Egoismus tun. Für jene armen Säue, die meinen, dass dem so wäre: wie oft am Tag verhalten wir uns aggressiv? Kurze Antwort: sehr selten. FUENTES (2012) räumt in seinem 5. Kapitel über die Mythen der menschlichen Natur mit dem Mythos Aggression auf. An dieser Stelle soll uns nur die Frage interessieren wie weit Männer und Frauen sich in punkto Aggression ähneln und unterscheiden. Tatsächlich gibt es auffällige Unterschiede im Aggressionsverhalten bei Männern und Frauen – jedoch anders als man denkt.

Ein wichtiger Faktor für die Unterschiede im Aggressionsverhalten ist die Körpermasse. Männer sind im Durchschnitt 10-15% größer als Frauen. Männer haben auch in Relation mehr Muskelmasse und mehr Kraft im Oberkörper (FUENTES 2012: S. 132). Hiermit haben Männer Möglichkeiten sich vor allem körperlich aggressiv zu verhalten. Meta-Analysen von ARCHER (2004, 2009) über aggressives Verhalten innerhalb des gleichen Geschlechtes folgendes Bild:

- Männer zeigen im Allgemeinen mehr körperliche Aggression als Frauen.

- Männer zeigen etwas mehr verbale Aggression als Frauen.

- beide Geschlechter sind durchschnittlich genauso oft wütend.

- Frauen zeigen als junge Mädchen mehr indirekte Aggression als Männer, aber dies fällt bis zum Erwachsenenalter auf ein gleiches Niveau.

Es sollte hier nicht vergessen werden, dass es sich um Durchschnittswerte handelt mit entsprechenden Überschneidungen, wobei Männer eine größere Variabilität aufweisen. Aber allgemein wird ersichtlich, dass innerhalb desselben Geschlechts Männer häufiger zur körperlichen Aggression neigen.

Interessanterweise zeigen Studien, die Personen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter (und darüber hinaus, manchmal nach zwei oder drei Generationen) begleiten, dass es nicht immer möglich ist, die Aggression von Erwachsenen vorherzusagen. Allerdings gibt es auch hier einige geschlechtsspezifische Unterschiede. Mindestens drei Langzeitstudien mit Kindern im Erwachsenenalter ergaben, dass fast die Hälfte der Männer, die in der frühen Kindheit eine hohe Aggressionsrate aufwiesen, dieses Aggressionsmuster im mittleren Erwachsenenalter beibehielten, wohingegen bei Frauen nur zu 18 Prozent (HUESMANN, DUBNOW, BOXER 2011).

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Aggressionsverhalten ist die Aggression zwischen Männern und Frauen. Im Gegensatz zu den oben genannten Aggressionsmustern innerhalb der Geschlechter gab es bei der Anwendung von physischer Aggression zwischen den Geschlechtern kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Tatsächlich ist der allgemeine Gebrauch von körperlicher Aggression in diesem Zusammenhang bei Frauen etwas höher als bei Männern. Betrachtet man jedoch nur Beispiele mit extremer häuslicher Gewalt (körperliche Aggression, die zu Verletzungen führt), ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Männer dies tun. Betrachtet man nur die Selbstbeurteilungs-Daten (in diesem Fall achtundfünfzig verschiedene Studien), so zeigt sich, dass Frauen mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit physische Aggressionen begehen, mit Ausnahme des Einsatzes von Waffen und des tatsächlichen Verprügelns von Partnern jenseits des Gebrauchs von Ohrfeigen, Stößen, Sachen Werfen und gelegentlichem Schlagen. Insgesamt waren Frauen bei diesen Interaktionen zwischen den Geschlechtern häufiger schwer verletzt als Männer. Dieser Datensatz stammt jedoch größtenteils aus westlichen Gesellschaften, und John Archer merkt an, dass diese relative Gleichheit zwischen den Geschlechtern bei körperlichen Aggressionen auf Nationen beschränkt ist, in denen Frauen ein höheres Maß an gesellschaftlicher Macht und Anerkennung haben. Je schwächer die gesellschaftliche Stellung der Frau, desto eher nimmt die körperliche Gewalt gegen Frauen zu (ARCHER 2004, 2009).

Im Bereich der indirekten Aggression (Lästern, Beleidigen, Mobben etc.) sind Frauen und Männer einander ebenfalls sehr ähnlich.

Was können wir aus diesen Daten zusammenfassen? Männer scheinen im Durchschnitt aggressiver zu sein als Frauen, insbesondere bei körperlichen Aggressionen mit anderen Männern. Bei Aggressionen zwischen Geschlechtspartnern gibt es jedoch nur sehr geringe Unterschiede bei der Verwendung physischer Aggressionen, wobei Frauen mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit davon Gebrauch machen. In diesem Zusammenhang kann körperliche Aggression durch Männer jedoch mehr Schaden anrichten, und in Szenarien, in denen echte körperliche Verletzungen aufgetreten sind, ist es wahrscheinlicher, dass Männer die Schuldigen sind.

Jenseits der Aggression ist das kriminelle Verhalten grundsätzlich schwieriger. Hier steht man alleine schon vor dem Problem, was denn als kriminell eingestuft wird. Das sind rein gesellschaftliche Fragen. War es zu Zeiten des Römischen Reiches ein Recht Sklaven zu besitzen, gilt dies heute als kriminelle Handlung. Folgerichtig ist auch die Übertragung aggressiven Verhaltens als kriminellen Akt darzustellen Unsinn, da auch nicht jede Aggression kriminell ist (jemand Arschloch zu nennen, ist zwar verbal aggressiv, aber in den meisten Fällen keine Straftat). Daher sind biologische Erklärungsversuche kriminelles Verhalten zu erklären praktisch sinnlos. Hier spielen gesellschaftliche Faktoren wie Geschlechterrollen, Religion, Moral und das ökonomische System eine wesentlich entscheidendere Rolle. Es bleibt die empirische Tatsache, dass Männer häufiger Straftaten begehen und aus der Aggression alleine lässt sich das nicht erklären.

Auf der Homepage „DasGehirn.info“ können wir über weibliche Kriminelle folgendes lesen:

Sie waren schon als Kind wesentlich häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt, beispielsweise geschlagen oder missbraucht worden. Die meisten wurden von ihren Eltern früh vernachlässigt. Im Vergleich zu den Häftlingen waren die Gefängnisinsassinnen viel häufiger zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht: 46,7 Prozent gegenüber 24,4 Prozent bei den Männern. Elbert zieht daraus den Schluss: „Straftäterinnen scheinen oft seelisch krank zu sein und schwierige Persönlichkeiten aufzuweisen.“ Frühe traumatische Erfahrungen, Gewalt in der Familie und sexueller Missbrauch könnten Depressionen, Angststörungen und Psychosen den Weg bahnen. Die Taten vollführten die Frauen nicht selten im Wahnzustand. Anders die Männer: „Die sind meist kerngesund“, so Elbert. Ihr Naturell habe sie – auch ohne Krankheit – auf den Pfad der Gewalt gebracht.

Ob die Studie solche Aussagen wirklich stützt, ist allerdings fraglich: Die Zahl der Probandinnen war mit 16 ausgesprochen klein. Zudem berücksichtigt Elbert nicht, dass Frauen mit einer psychischen Erkrankung sich tendenziell häufiger in Behandlung begeben als Männer. Hinzu kommt: Die Ursachen von Gewalt sind bei Frauen bislang sehr viel seltener untersucht worden als bei Männern.

Über kriminelle Männer können wir lesen: